marines

Scène costale, animée Huile sur panneau parqueté 40 x 64cm.

Peintre flamand, Maître de la Guilde Saint Luc dès 1638, parain de Gaspar Peeter Verbruggen le vieux.

Polyvalent et d’une très bonne aptitude technique, il aborde divers genres, notamment les natures mortes, les scènes de genre et les marines.

Tantôt inspiré par l’école de Haarlem pour ses natures mortes, par David Teniers le Jeune, Adriaen van Ostade et Jan Miense Molenaer pour ses scènes genres et intérieurs de tavernes. Ces peintures vivantes regorgent de personnages aux traits exagérés et bruts.

Ses paysages marins représentent généralement des navires sur une mer sauvage, parfois avec une scène portuaire ou des navires en détresse. Sa palette utilise un mélange de verts et de bruns. Les scènes marines de Mahu avec leurs nuages épais et leurs mers déchaînées sont similaires à celles de Jan Porcellis et de Bonaventura Peeters, le principal représentant du mouvement « monochrome » dans la peinture marine.

L’œuvre présentée:

Une barque emplie de marins semble vouloir accoster dans une mer très agitée. Une église en second plan témoigne de la proximité d’un village ou d’une ville. Une chaumière avec deux personnages, traités à la manière de David Teniers est au centre de l’échappée de lumière.

Dans les embarcations, les figures, malgré leur petite taille ne sont pas très schématiques et possèdent de réelles expressions.

Le gris et ses dégradés est l’unique composant d’une mer en crêtes de coq avec l’utilisation de son opposé chromatique, le blanc, afin de renforcer le contraste de lumière et contre-jour.

Aussi, l’utilisation du jaune « oeuf » pour communiquer avec le visiteur rend l’oeuvre très décorative.

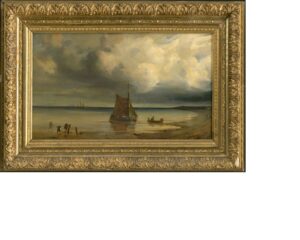

« Pêcheurs au soleil couchant » Huile sur toile 32.5 x 46cm

Charles François est l’élève de Joseph Vernet puis en devient rapidement un talentueux imitateur. Il peint exclusivement des paysages de marines.

Vivant entre l’Italie et la Provence, son oeuvre se démarque progressivement de son maître, car tout en s’appuyant sur une continuité néo-classique il parvient à ajouter des tons d’ambiance accentuant considérablement la poésie de ses oeuvres.

A la fin de sa carrière, son atelier Parisien compte plusieurs élèves qui perpétuent son savoir faire, notamment dans la production de scènes de port, déclinées en de nombreuses atmosphères différentes, entre l’aube et le crépuscule.

L’œuvre présentée :

Des pêcheurs affairés et leurs épouses, au coucher du soleil, à l’entrée d’un port imaginaire

Peut-être réalisée avec la collaboration de son atelier, et exécuté en plans successifs : le premier plan se détache clairement avec une riche composition animée et légèrement théâtrale : les marins relèvent les filets sous le regard de leurs attentives épouses. Une scène similaire est répétée un peu plus loin, mais elle est diffuse avec l’arrière plan qui présente les bâtiments du port et les navires.

La ligne d’horizon est basse et le couchant inonde la totalité de l’œuvre de tons framboise et cassis, de semi-clairs obscures, d’ombres et de reflets tout en nuances.

C’est grâce à l’art d’éclairer la toile que l’artiste nous transmet le lyrisme de son oeuvre.

« Naufrage sous la tempête » Huile sur toile doublée 48 x 73 cm

Charles François est l’élève de Joseph Vernet puis en devient rapidement un talentueux imitateur. Il peint exclusivement des paysages de marines.

Vivant entre l’Italie et la Provence, son oeuvre se démarque progressivement de son maître, car tout en s’appuyant sur une continuité néo-classique il parvient à ajouter des tons d’ambiance accentuant considérablement la poésie de ses oeuvres.

A la fin de sa carrière, son atelier Parisien compte plusieurs élèves qui perpétuent son savoir faire, notamment dans la production de scènes de port, déclinées en de nombreuses atmosphères différentes, entre l’aube et le crépuscule.

L’œuvre présentée :

Le sujet de naufrage, introduit par Joseph Vernet et très plaisant aux yeux des clients de l’époque. Le début de carrière du Lacroix de Marseille est totalement dans la lignée de son Maître, sujets et traitements convergent et chaque composition est copiée ou dérivée.

On retrouve ainsi les décoratifs habituels : arbuste repoussoir au prise à la tempête, rochers, montagnes et ruines plus lointaines en marge du sujet, mais la vedette, ici, est la couleur de la mer déchainée: entre bleu turquoise et vert émeraude.

« Naufrage sous la tempête » Huile sur toile 40 x 52 cm

Elève, notamment, d’Adrien Manglard, il crée ses premières œuvres dans sa région natale.

A 20 ans, il part en Italie pour s’inspirer des maîtres paysagistes.

Admirateur de Poussin et du Lorrain, dont il reprend les effets de marines au soleil couchant déclinées également au clair de lune, Vernet est exclusivement peintre de marines, et, avant tout, redoutable homme d’affaires.

Il se tisse un important réseau international qui lui permet de lancer dès le milieu de XVIIIe siècle la mode des marines à travers l’Europe avec de nombreux commanditaires, de l’Angleterre jusqu’à la cour de Russie.

En 1753, Il obtient de Louis XV une gigantesque commande de 20 tableaux représentant les ports de France. Il va sans dire que son atelier était l’un des plus importants du Royaume et même d’Europe.

Son fils Carle sera aussi un peintre illustre.

La nature et le ciel ont une place prépondérante dans son œuvre, également animée par des personnages et des scènes de la vie quotidienne tandis que les -différents- traitements de la mer demeurent souvent les points d’orgue de son oeuvre.

Claude Joseph Vernet reste à ce jour dans la mémoire collective l’un des plus célèbres peintres français de la marine et certaines de ses compositions peuvent être considérées comme « pré-romantiques ».

L’œuvre présentée :

Les survivants d’un naufrage se regroupent tant bien que mal sur la côte, tandis que d’autres marins se raccrochenr désespérément au mat de leur navire en détresse.

Magistrale composition dans laquelle la mer est mise en exergue par une fine échapée de lumière et ne fait qu’un avec ses brisants.

La retranscription des vagues est effectuée sous forme de couches de beurre accolées produisant un effet oncteux.

Cette indédite mer crêmeuse est la véritable vedette du tableau et, au premier plan, les rescapés ne bénéficient que de la clareté nécessaire pour coexister dans ce vedétariat.

Cependant, certains remarquerons le possible anthropomorphisme du rocher au centre gauche de l’oeuvre: tête ronde, cheveux grisonnants coiffés en arrière sur un crâne partiellement dégarni, visage joviale et jouflu, petit nez en trompête et bouche déssinée par une mouette…

On retrouve dans plusieurs oeuvres de Vernet des rochers anthropomorphisés, parfois de manière diffuse, comme si le Maître voulait laisser un continuel doute dans l’esprit du spectateur.

« Les ramasseurs de coquillages » huile sur toile doublée 34×56.2 signée datée 1829

Gudin est avec Louis Philippe Crépin le premier peintre officiel de la marine.

Il consacre la quasi-totalité de son œuvre à des représentations de paysages marins, naufrages ainsi que de côtes animés. L’étude de la lumière et la douceur de sa palette témoigne de l’influence des peintres romantiques anglais. Sa Maîtrise des tons froids, notamment les bleus, ainsi que des dégradés le singularise auprès des riches collectionneurs. Très proche des pouvoirs successifs, il est anobli dès le règne de Louis Philippe et sait tirer partie de son influence auprès de nombreuses cours Européennes.

Après la mort de son frère, qui se noie sous ses yeux, la plupart de ses motifs se dramatisent (nombreux naufrages) et son traités avec une palette plus soutenue.

Adulé au sommet de sa carrière il tombe ensuite quelque peu dans l’oubli…

L’œuvre présentée:

Au couchant, sur une côte non située par le peintre et difficile à identifier (Somme? Normandie?) des ramasseurs de coquillages sont à la tâche.

de relatif début de carrière, le tableau témoigne de l’influence que Richard Parkes Bonington avait sur Gudin qui utilise une palette diversifiée mais relativement froide, avec une transition de couleurs qui occupe l’entière composition.

bénéficient que de la clarté nécessaire pour coexister dans ce vedettariat.

« Bateaux de pêche sur la côte normande » huile sur bois 28.5cm x 54.5 cm signée

Gudin est avec Louis Philippe Crépin le premier peintre officiel de la marine.

Il consacre la quasi-totalité de son œuvre à des représentations de paysages marins, naufrages ainsi que de côtes animés. L’étude de la lumière et la douceur de sa palette témoigne de l’influence des peintres romantiques anglais. Sa Maîtrise des tons froids, notamment les bleus, ainsi que des dégradés le singularise auprès des riches collectionneurs. Très proche des pouvoirs successifs, il est anobli dès le règne de Louis Philippe et sait tirer partie de son influence auprès de nombreuses cours Européennes.

Après la mort de son frère, qui se noie sous ses yeux, la plupart de ses motifs se dramatisent (nombreux naufrages) et son traités avec une palette plus soutenue.

Adulé au sommet de sa carrière il tombe ensuite quelque peu dans l’oubli…

L’œuvre présentée:

Des marins au travail se rapprochant de la côte.

On retrouve ici la qualité de coloriste de l’artiste qui maîtrise les passages de couleurs et de dégradés. La genèse de cette oeuvre est dans la transformation de la brune en une atmosphère totalement vaporeuse. clarté nécessaire pour coexister dans ce vedettariat.

« vue de moulins près de Dordrecht » huile sur bois signée (datée 1851?) 36×55.5cm

Né dans une famille de musiciens, le jeune Charles se prédestine très tôt à la peinture.

il fait ses premiers apprentissages dans l’atelier de Xavier Leprince.

il met rapidement à profit ses voyages aux pays bas pour étudier les maîtres de l’âge d’or, dont il sera largement influencé.

Ses villégiatures Normandes le conduisent ensuite à s’établir définitivement à Trouville/mer en 1839 dont il participe

au développement naissant, au rayonnement mais aussi à l’encanaillement en invitant de nombreux artistes dont Gustave Flaubert, Alexandre Dumas…

Peintre de marines et de paysages, il est, par ailleurs, le grand père du compositeur Charles Malherbe.

L’œuvre présentée :

Un paysan poussant son cheval sur une berge menant aux moulins, au loin, vraisemblablement Dordrecht.

Magnifique composition construite en diagonale.

Mozin, peintre académique et figuratif, nous révèle ici toute son admiration pour les maîtres néerlandais du XVIIe siècle. Il y a du Salomon Van Ruysadël dans le traitement minutieux des arbres, des feuillages à l’écorce, et la mémoire d’illustres paysagistes dans les ocres de la terre.

Bien que reconstituée en atelier, le réalisme de scène parait indéniablement dans les authentiques souvenirs du peintre.

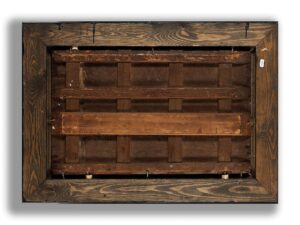

« Scène animée dans un port Normand« , huile sur toile signée datée 1857 33 x 46 cm

Fils du peintre autrichien Karl Joseph Kuwasseg, élève de Jean-Baptiste Henri Durand-Brager puis d’Eugène Isabey duquel il conservera le style, il s’engage dans la marine marchande durant quelques années. Il peindra alors chaque paysage et port d’escale ainsi que chaque vague de la planète.

De retour sur la terre ferme, il aura pour prédilection les paysages marins des côtes normandes et de la mer du Nord, décrivant le quotidien des marins, avec une exceptionnelle finesse et des contrastes de couleurs singulièrement maîtrisés.

Quand il ne séjourne pas près de côtes, il affectionne les paysages alpins ainsi que leurs villes villages alpins.

À partir de 1855 Charles Euphrasie Kuwasseg expose au Salon de Paris où il obtient de nombreuses récompenses.

Il devient ensuite professeur d’art à Paris, sa renommée dépasse alors les frontières.

L’oeuvre présentée:

L’accostage d’un bateau de pêche dans un port normand dans une mer houleuse. Beaux jeux de lumière qui donnent de forts contrastes à cette composition de cabinet.

Nota: Le revers du panneau présente une étiquette et un cachet de cire aux armoiries du Marquis DE COURTARVEL.

« Les contrebandiers » huile sur toile signée 43×56 cm

Eugène Isabey nait au palais du Louvre où ses parents sont logés par l’Empereur, il est le fils de Jean Baptiste Isabey, peintre et miniaturiste célèbre, entre autre professeur de peinture de l’impératrice Marie-Louise.

Souhaitant être marin, il est incité par son père à devenir peintre.

Très jeune, il voyage en Normandie, séjourne longuement et à plusieurs reprises à Etretat (il en est appelé le « découvreur »), à Londres, pour étudier les paysagistes anglais du XVIIIe siècle, puis séjourne de nouveau en Normandie et fréquente la ferme Saint Siméon.

en 1830, il est nommé peintre officiel de la marine et participe à la campagne d’Afrique,

Dans sa jeunesse, il est l’ami de Bonington dont il est très fortement influencé, ainsi que de Delacroix. Il guide simultanément les débuts de Boudin rencontré en Normandie et surtout de Jongkind qui lui a été présenté par Schelfhout lors de son voyage à La Haye en 1845 et avec qui il effectue de nombreux voyages entre Paris et la Normandie.

Souvent récompensé lors des expositions, c’est un peintre majeur qui est fait officier de la légion d’honneur.

Il a affectionne deux motifs: la narration de la vie des gens de mer et la re-visitation de scènes historiques du moyen âge et de la renaissance.

Sa facture est quelque peu ébauchée, Isabey n’est pas le peintre de la minutie et de la rigueur, s’il n’omet aucun détail, il ne les représente qu’avec une approximative réalité. Sa touche est « lâchée » et sa palette plutôt colorée et enthousiaste.

Quelque part un parfait mi-chemin entre l’académisme et l’impressionisme…dont il aura une indirecte paternité, puisqu’à l’origine des perfectionnements de Boudin et de Jongkind et de quelques échanges d’idées avec Claude Monet.

L’œuvre présentée :

Les contrebandiers

Le peintre jette toute la lumière sur le butin de ces trafiquants qui viennent récupérer les ballots et autre bouteilles que l’on imagine avoir été jetés à la mer par un bateau disparu.

Fidèle à sa touche quelque peu « brute », la technique du clair-obscur est magistralement utilisée pour nous narrer l’histoire.

« Scène de débarquement en Normandie » (Le Havre ?) huile sur toile 46×64.5cm

Eugène Isabey nait au palais du Louvre où ses parents sont logés par l’Empereur, il est le fils de Jean Baptiste Isabey, peintre et miniaturiste célèbre, entre autre professeur de peinture de l’impératrice Marie-Louise.

Souhaitant être marin, il est incité par son père à devenir peintre.

Très jeune, il voyage en Normandie, séjourne longuement et à plusieurs reprises à Etretat (il en est appelé le « découvreur »), à Londres, pour étudier les paysagistes anglais du XVIIIe siècle, puis séjourne de nouveau en Normandie et fréquente la ferme Saint Siméon.

en 1830, il est nommé peintre officiel de la marine et participe à la campagne d’Afrique,

Dans sa jeunesse, il est l’ami de Bonington dont il est très fortement influencé, ainsi que de Delacroix. Il guide simultanément les débuts de Boudin rencontré en Normandie et surtout de Jongkind qui lui a été présenté par Schelfhout lors de son voyage à La Haye en 1845 et avec qui il effectue de nombreux voyages entre Paris et la Normandie.

Souvent récompensé lors des expositions, c’est un peintre majeur qui est fait officier de la légion d’honneur.

Il a affectionne deux motifs: la narration de la vie des gens de mer et la re-visitation de scènes historiques du moyen âge et de la renaissance.

Sa facture est quelque peu ébauchée, Isabey n’est pas le peintre de la minutie et de la rigueur, s’il n’omet aucun détail, il ne les représente qu’avec une approximative réalité. Sa touche est « lâchée » et sa palette plutôt colorée et enthousiaste.

Quelque part un parfait mi-chemin entre l’académisme et l’impressionisme…dont il aura une indirecte paternité, puisqu’à l’origine des perfectionnements de Boudin et de Jongkind et de quelques échanges d’idées avec Claude Monet.

L’œuvre présentée :

L’oeuvre dépeint l’approche d’une barque de marins semblant provenir d’une escouade de vaisseaux français. En surplomb de la crique, les premiers immeubles de la ville desquels une poignée de lavandières viennent à sa rencontre. La lumière du soleil couchant est créée par

une bande de couleurs chaudes, au centre de la toile et sur toute sa largeur.

Une fine couche picturale donne un aspect de ciel lissé, et les éléments sont peints sans grande précision.

« Vue de la tamise » huile sur toile 15 x 30 cm

Eugène Isabey nait au palais du Louvre où ses parents sont logés par l’Empereur, il est le fils de Jean Baptiste Isabey, peintre et miniaturiste célèbre, entre autre professeur de peinture de l’impératrice Marie-Louise.

Souhaitant être marin, il est incité par son père à devenir peintre.

Très jeune, il voyage en Normandie, séjourne longuement et à plusieurs reprises à Etretat (il en est appelé le « découvreur »), à Londres, pour étudier les paysagistes anglais du XVIIIe siècle, puis séjourne de nouveau en Normandie et fréquente la ferme Saint Siméon.

en 1830, il est nommé peintre officiel de la marine et participe à la campagne d’Afrique,

Dans sa jeunesse, il est l’ami de Bonington dont il est très fortement influencé, ainsi que de Delacroix. Il guide simultanément les débuts de Boudin rencontré en Normandie et surtout de Jongkind qui lui a été présenté par Schelfhout lors de son voyage à La Haye en 1845 et avec qui il effectue de nombreux voyages entre Paris et la Normandie.

Souvent récompensé lors des expositions, c’est un peintre majeur qui est fait officier de la légion d’honneur.

Il a affectionne deux motifs: la narration de la vie des gens de mer et la re-visitation de scènes historiques du moyen âge et de la renaissance.

Sa facture est quelque peu ébauchée, Isabey n’est pas le peintre de la minutie et de la rigueur, s’il n’omet aucun détail, il ne les représente qu’avec une approximative réalité. Sa touche est « lâchée » et sa palette plutôt colorée et enthousiaste.

Quelque part un parfait mi-chemin entre l’académisme et l’impressionisme…dont il aura une indirecte paternité, puisqu’à l’origine des perfectionnements de Boudin et de Jongkind et de quelques échanges d’idées avec Claude Monet.

L’œuvre présentée :

Si l’on se réfère à la chronologie des voyages du peintre, ce pourrait être une oeuvre de relative jeunesse (peinte en compagnie de Bonington lors de son premier voyage à Londres ?)

Isabey utilise ici une palette de couleurs froides, il peint un ciel chargé par les fumées de la ville, témoignant de son activité.

Au centre du tableau, ce petit pont sur la Tamise dans les faubourgs semble être un trait d’union entre un passé rural et un avenir citadin…

« Bateaux sur une plage de Normandie au soleil couchant » huile sur bois signée 32 x 60 cm

Jean Baptiste Henri Durand-Brager est d’abord un grand voyageur qui parcourt le monde avant d’entrer dans l’atelier d’Isabey. Parmi ses périples durant lesquels il peint, notons:l’expédition chargée de ramener les cendres de Napoléon en 1840, le siège de Sébastopol et l’expédition en mer Noire, l’algérie, l’Afrique et l’Orient.

Il peint exclusivement des marines, parfois teintées d’orientalisme. Il compte Kuwasseg comme élève.

Il emploie une palette lumineuse avec une touche plutôt lissée.

« Retour de pêche » huile sur bois signée (datée 1829) 32.5 x 40.5 cm

Né dans une famille de musiciens, le jeune Charles se prédestine très tôt à la peinture.

il fait ses premiers apprentissages dans l’atelier de Xavier Leprince.

il met rapidement à profit ses voyages aux pays bas pour étudier les maîtres de l’âge d’or, dont il sera largement influencé.

Ses villégiatures Normandes le conduisent ensuite à s’établir définitivement à Trouville/mer en 1839 dont il participe

au développement naissant, au rayonnement mais aussi à l’encanaillement en invitant de nombreux artistes dont Gustave Flaubert, Alexandre Dumas…

Peintre de marines et de paysages, il est, par ailleurs, le grand père du compositeur Charles Malherbe.

L’œuvre présentée:

Il s’agit d’une oeuvre de jeunesse peinte à 18 ou 19ans…peut-être un souvenir de ses premières escapades Normandes.

Peintre académique et figuratif, il nous révèle ici encore une fois toute son admiration pour les maîtres néerlandais du XVIIe siècle.

La touche très lissée de l’artiste naissant et déjà bien maitresse dans cette oeuvre.

Ecore animée à marée basse (Normandie, estuaire de la Seine près d Honfleur) huile sur panneau 22 x 32.5 cm monogrammée

Eugène Isabey nait au palais du Louvre où ses parents sont logés par l’Empereur, il est le fils de Jean Baptiste Isabey, peintre et miniaturiste célèbre, entre autre professeur de peinture de l’impératrice Marie-Louise.

Souhaitant être marin, il est incité par son père à devenir peintre.

Très jeune, il voyage en Normandie, séjourne longuement et à plusieurs reprises à Etretat (il en est appelé le « découvreur »), à Londres, pour étudier les paysagistes anglais du XVIIIe siècle, puis séjourne de nouveau en Normandie et fréquente la ferme Saint Siméon.

en 1830, il est nommé peintre officiel de la marine et participe à la campagne d’Afrique,

Dans sa jeunesse, il est l’ami de Bonington dont il est très fortement influencé, ainsi que de Delacroix. Il guide simultanément les débuts de Boudin rencontré en Normandie et surtout de Jongkind qui lui a été présenté par Schelfhout lors de son voyage à La Haye en 1845 et avec qui il effectue de nombreux voyages entre Paris et la Normandie.

Souvent récompensé lors des expositions, c’est un peintre majeur qui est fait officier de la légion d’honneur.

Il a affectionne deux motifs: la narration de la vie des gens de mer et la re-visitation de scènes historiques du moyen âge et de la renaissance.

Sa facture est quelque peu ébauchée, Isabey n’est pas le peintre de la minutie et de la rigueur, s’il n’omet aucun détail, il ne les représente qu’avec une approximative réalité. Sa touche est « lachée » et sa palette plutôt colorée et enthousiaste.

Quelque part un parfait mi-chemin entre l’académisme et l’impressionnisme…dont il aura une indirecte paternité, puisqu’à l’origine des perfectionnements de Boudin et de Jongkind et de quelques échanges d’idées avec Claude Monet.

L’œuvre présentée :

Cette marine animée est à une classique constance de l’artiste: et dans sa composition (Isabey a peint à plusieurs reprises la vie des familles de pêcheurs lors de ses nombreux séjours en Normandie), et dans sa facture, toujours à peine ébauchée.

L’eau, le ciel et la côte sont presque confondus dans une pâte semi épaisse, tandis que les figures, principalement féminines tirent leur épingle du jeu n s’affairant toujours -assez grossièrement- tout autour de la barque échouée.

Aussi, de subtils dégradés de bleu restituent la fin de journée.