Maitres Flamands / NEERLANDAIS

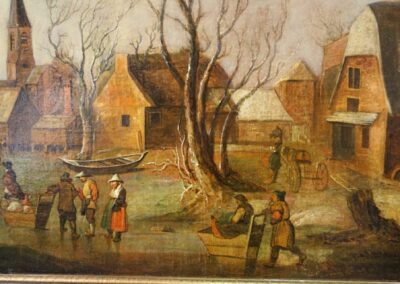

Peintre baroque flamand, il est le fils de Daniel van Heil.

Dans la continuité du style artistique de son père Daniel, il peint de nombreux paysages hivernaux et des scènes d’incendies. Ses représentations de Bruxelles à la fin du XVIIe siècle permirent de mieux comprendre l’impact des guerres sur la ville et sa transformation au cours du siècle.

Il est ordonné maître de la guilde de Saint Luc à Bruxelles en 1668.

L’œuvre présentée :

L’artiste dépeint une campagne mais qui doit vraisemblablement constituer les faubourgs d’une ville.

Il s’agit d’une belle construction en perspective, avec une ligne fuyante que l’on devine derrière le premier groupe d’immeubles.

La mise en valeur de l’eau et de la terre couverte de douce neige est assurée par une occupation légèrement prépondérante de l’espace, tout en préservant l’équilibre de la composition.

La palette est fraîche, le bistre est omni présent dans cette belle représentation hivernale emplie de douceur.

« Le chemin du calvaire » 54cm x 74cm Huile sur panneau.

Gillis Mostaert est un artiste célèbre en son temps. Il collabore régulièrement avec Pieter Brueghel l’Ancien et les principaux peintres d’Anvers. Il excelle dans la représentation des scènes de kermesses, de marchés et d’incendie, puis dans la seconde partie de sa carrière dans celle des paysages d’hiver, initiée par Brueghel. Ayant un atelier très prospère, il vit richement sans se préoccuper de laisser un quelconque héritage; lors de sa mort, la vente de la totalité de son atelier permet de rembourser une partie de ses créanciers.

L’œuvre présentée:

Cette représentation biblique dans son style maniériste est une œuvre d’atelier. Les dessins préparatoires permettaient la production d’atelier afin de satisfaire les nombreuses commandes. Cette composition a été déclinée en plusieurs versions, toutes de dimensions proches, parmi lesquelles une est exposée au Wallraf richartz museum de Cologne : elle représente le Christ portant la croix et tombant sur la via Dolorosa devant le mont Golgota. Il s’agit ici de la Sixième station du chemin de Croix: Le personnage de Véronique, Véronne ou Bérénice (qui tend un vêtement au Christ) est un personnage de l’époque néo-testamentaire, dont l’histoire se répand entre les VIIe et VIIIe siècles. Dans sa version la plus connue, il s’agit d’une femme pieuse de Jérusalem qui, poussée par la compassion lorsque Jésus-Christ portait sa croix au Golgotha, lui donna son voile pour qu’il pût essuyer son front. Jésus accepta et, après s’en être servi, le lui rendit avec l’image de son visage qui s’y était miraculeusement imprimée (d’où la croyance dans le « voile de Véronique », à ne pas confondre avec le Mandylion et avec le Saint-Suaire). Les catholiques romains fêtent sainte Véronique le 4 février, et les orthodoxes le 12 juillet.

C’est seulement au XVe siècle, sous l’influence du théâtre des mystères, que se popularise la légende de Véronique associée à la Passion du Christ et à la Sainte Face et que se développe la vénération de la sainte à tel point qu’elle devient la figure traditionnelle de la sixième station du chemin de croix.

Une construction en diagonale séparant la palette chaude des tons froids.

Gillis Mosatert est un adepte des compositions riches, parfois fourmillantes. En y regardant de près, cet arrêt du Christ est en fait une oeuvre multi sujets. Plusieurs motifs égrainent ça et là le cortège et l’accroche du chien, au demeurent comme translucide, a bien du mal à remplir sa mission. On remarquera le manierisme dans la présence des petits détails avec une évolution vers le baroque que nous témoigne le galbe des drappés et la courbure de certaines silhouettes.

Le ciel et ses longues trainées de cendres est particulièrement voulu par l’artiste pour transmettre le lugubre et le dramatique de la situation

« Le massacre des innocents » huile sur toile 99 x125 cm environ 1580

Pieter Balthazar, Baltens (ou Balten, Baltenius, Balthazarus, ou Pieter Custodis) est un peintre, buriniste et aquafortiste flamand qui composa des scènes de genre paysannes ainsi que des paysages. Il forma un temps Pieter brueghel l’ancien qui en a vraisemblablement repris les thèmes, avec le génie que l’on sait.

Il collabora aussi dans les mêmes sujets avec Marten Van Cleeve, grand peintre primitif ainsi que Gillis Mostaert, maître maniériste de sujets d’histoire de genre et de paysage.

L’œuvre présentée

Initialement attribuée uniquement à Pieter Balten, et ce, sans réelle certitude, de troublantes similitudes avec l’œuvre de Mostaert dans le traitement des personnages permet d’avancer l’hypothèse d’une œuvre collaborative….

Par ailleurs, le village tel que décrit ici est identiquement repris dans des compositions de Marteen Van Cleeve, mais aucun rapprochement avec lui ne peut être fait quant à l’écriture de ce tableau.

Nous restons donc sur une œuvre à quatre mains…

A la fin du XVIe siècle, beaucoup d’artistes voguent sur la vague du paysage d’hiver animé, lancé par Pieter Brueghel en 1567.

C’est donc dans un village des Flandres, dans lequel trône un moulin sur pivot, symbole de la puissance économique de la Flandre, grenier de l’Europe au 16e siècle, que se situe cette scène biblique du massacre des innocents (mise à mort de tous les enfants mâles).

Le traitement du sujet est particulièrement esthétique. Appuyé par une palette de couleurs froides et par l’omni présence de neige et de glace, le dramatique de la situation est quelque peu adouci.

Les silhouettes et les drapées sont tout en galbes, accentuant un style baroque.

« Paysage d’hiver animé » Huile sur panneau signée 17 x 22 cm

Elève d’Andreas Schelfhout, Leickert est entièrement spécialisé dans les paysages de neige, qu’il peint la quasi totalité de sa vie, entre La Haye et Amsterdam. Si ses compositions ne diffèrent que peu des paysagistes de son époque, il se singularise par sa touche parfois plus large et léchée et sa palette chatoyante et tout en contraste.

L’œuvre présentée:

L’artiste retranscrit le mode de ravitaillement de l’époque au moyen de traineaux glissant sur les étendues d’eaux gelées des Pays-bas. Des tons gris, neutres ou rompus forment une quasi monochromie, tout juste perturbée par le brun des herbages.

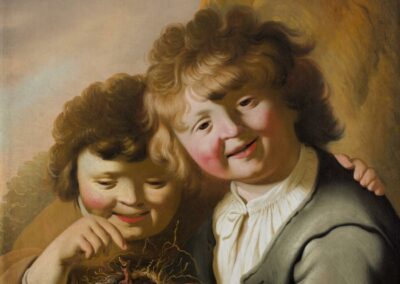

« Deux Enfants Tenant Un Nid d’Oiseaux » (allégorie de la jeunesse) huile sur bois 64.3 x 54.6 cm

Peintre néerlandais de confession mennonite, tout d’abord Influencé par Rembrandt lors de son apprentissage, il subit ensuite l’influence de Rubens et d’Abraham Bloemaert.

Doué pour la représentation des expressions humaines, Il peint plus de 140 tableaux à sujets bibliques, mythologiques ou allégoriques.

Il était un peintre majeur à Amsterdam, possédant atelier et élèves. On rapproche souvent sa facture à celle de l’école Caravagesque d’Utrecht, dont il ne fait pourtant pas partie.

(L’école caravagesque d’Utrecht désigne un groupe de peintres néerlandais qui, dans la première décennie du XVIIe siècle, partirent à Rome en Italie dans le but de parfaire leur formation, comme beaucoup d’artistes à cette époque, mais qui y furent tout particulièrement influencés par les œuvres du Caravage ; après leur retour aux Pays-Bas, ils furent actifs à Utrecht où, durant une période relativement courte, de 1620 à 1630 environ, ils continuèrent à peindre dans un style inspiré par le maître italien. Ils font partie d’un courant européen plus large, connu sous le nom de caravagisme).

L’oeuvre présentée:

Le thème des enfants tenant un nid d’oiseaux fut représenté à plusieurs reprises dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. L’image la plus précoce connue de ce sujet provient d’une gravure de Jan Saenredam exécutée d’après un dessin de Hendrick Goltzius. L’inscription de la gravure précise que cette dernière représente le printemps et qu’elle appartient à une série de quatre gravures sur les quatre saisons. Si l’œuvre de Backer n’appartient pas à une série des quatre saisons, elle peut être interprétée de façon plus générale comme une allégorie du printemps de la vie, et sera ré-utilisée par les peintres jusqu’au début du XIXe siècle. L’aspect rustre des deux enfants, certes expressifs mais sans détails et la lumière relativement froide du tableau est semblable aux compositions des artistes caravagesques d’Utrecht.

quasi monochromie, tout juste perturbée par le brun des herbages.

« Nature morte dans un vase Néréide », huile sur toile (doublée) 73x59cm

Fils de peintre, il débute très tôt sa carrière et devient maître de la guilde de Saint Luc à 13 ans, devenant le doyen à 27, ce qui témoigne une exceptionnelle reconnaissance de ses pairs.

En 1705 il quitte à la Flandres pour s’installer à La Haye, ville des provinces unies. Il en revient comme il est parti : ruiné. Non pas qu’il n’ai eu de succès, car les commandes affluaient, mais son mode de vie étant bien supérieur à ses moyens.

Gaspar Peeter Verbruggen peint exclusivement des natures mortes, accentuant le côté décoratif, qui peut-être faisait défaut aux compositions flamandes du début du XVIIe siècle.

Il aura collaboré avec un grand nombre d’artistes, et ne signant que rarement ses œuvres, celles-ci restant toujours difficiles à attribuer avec plénitude.

L’œuvre présentée :

Ce tableau est une vanité : Posées dans un vase représentant les nymphes marines de la mythologie Grecque, certaines fleurs se dressent orgueilleusement, d’autres ploient, évoquant la fragilité et la brièveté de la vie et de la beauté. Le bouquet est composé entre autres de tulipes, pavots, œillets, roses, anémones et boules de neige…

La représentation d’une fleur coupée vise à rappeler la signification de la vie et celle d’un bouquet de fleurs, l’ensemble de ses composantes.

Peut-être une allusion à un verset du Livre de Job : « Pareil à la fleur, l’homme s’épanouit et se fane, il s’efface comme une ombre… »?

Le pavot, la tulipe, l’œillet sont-ils autant de symboles de la brièveté de la vie ?

Le pavot, avec ses propriétés somnifères bien connues depuis l’antiquité, est associé au sommeil éternel.

L’œillet, importé de Tunisie, est un symbole de la Passion du Christ.

L’anémone enfin, dont le nom vient du grec anémos, le vent, est un symbole funèbre invoquant la précarité et la brièveté de la vie

– Le bouquet évoque donc l’état transitoire de notre vie sur terre. Il associe la fleur dans sa plénitude à la fleur flétrie dont les pétales tombent au pied du vase.

Dans la plupart des cas et ainsi l’œuvre de Verbruggen, le tableau est la formulation d’une alternative :

Il nous fait prendre conscience du choix que nous devons sans cesse accomplir. L’existence ici-bas s’oppose à la vie céleste, l’actuel à l’éternel, le matériel au spirituel, le sensuel à l’intellectuel, l’excès à la modération, la vanité à l’humilité, le mensonge à la sincérité, la paresse à la diligence, la superstition à la religion, le jour et la nuit.

Aparté : Les fleurs et leur signification dans la peinture du XVIe et XVIIe siècle :

Dans les bouquets du XVIe siècle apparaissent parfois des symboles d’éternité

Comme le romarin ou la santoline (petit cyprès),plantes consacrées à la mort

et dont le parfums se conservent longtemps. La similitude avec le cyprès est,

dans ce dernier cas, évidente. Par sa forme élancée, son feuillage persistant

et toujours vert, le cyprès passe depuis l’Antiquité pour un symbole de l’éternité; il est encore aujourd’hui l’arbre du cimetière.

Dans la plupart des cas, un tableau de cette époque est la formulation d’une alternative.

Il nous fait prendre conscience du choix que nous devons sans cesse accomplir. L’existence ici-bas s’oppose à la vie céleste, l’actuel à l’éternel, le matériel au spirituel, le sensuel à l’intellectuel, l’excès à la modération, la vanité à l’humilité, le mensonge à la sincérité, la paresse à la diligence, la superstition à la religion: Mal contre Bien

Le jour et la nuit sont parfois représentés par des fleurs particulières, le tournesol par exemple, cette fleur diurne dont le mouvement suit la trajectoire du soleil. Dans la littérature et l’emblématique, le

tournesol est un symbole de la relation à Dieu. Le souci sera utilisé dans le

même sens. Parce qu’elles s’ouvrent au petit matin et se ferment le soir, les

belles-de-jour (ou ipomées) symbolisent également le jour. Le pavot est l ‘une

des fleurs nocturnes les plus courantes ;l’opium extrait de ses fruits provoque

le sommeil et ravit la conscience.

Le symbolisme du jour et de la nuit anime les peintures de fleurs de

Plusieurs artistes hollandais de la seconde moitié du XVIE siècle.

La tulipe (Tulipa). Du perse « toulipan » (désigne le turban). Elle est importée de Constantinople, et devient au XVIe siècle une des fleurs les plus représentées,

symbolisant luxe, puissance et richesse. On la retrouvera dans les « Vanités”……

La fritillaire méléagre ou pintade (Fritillaria Meleagris). Fleur étrange, rose violacé moucheté de blanc, qui provient d’Europe méridionale et apparaît chez nous à cette époque. Une autre fritillaire, la fritillaire impériale, connaîtra la même fortune que la tulipe et symbolisera elle aussi orgueil et vanité.

Le pavot, avec ses propriétés somnifères bien connues depuis l’antiquité, est associé au sommeil éternel.

L’œillet, importé de Tunisie, est un symbole de la Passion du Christ.

L’anémone enfin, dont le nom vient du grec anémos, le vent, est un symbole funèbre invoquant la précarité et la brièveté de la vie.

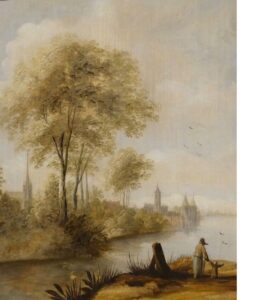

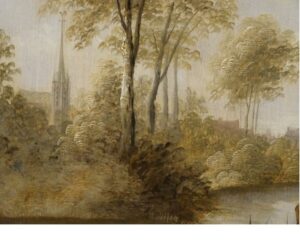

« Paysage animé près d’un étang » huile sur toile 54X69cm

Peintre et graveur néerlandais, issu d’une famille de peintres, il est notamment le neveu de Salomon Van Ruysdael, l’autre parent célébrissime. Tout comme son oncle, il excelle dans les paysages et, dans une moindre mesure, dans les compositions marines et animées.

Il est considéré comme le plus talentueux peintre paysagiste des provinces unies.

Les œuvres des deux Ruisdael les plus illustres sont parfois assez proches, Salomon s’attachant à souvent écrire son nom avec un Y alors que le I était plus fréquent pour le Jacob.

Durant toute sa vie, ponctuée par des voyages en Allemagne et en Scandinavie, il s’attache à peindre une nature avec minutie et réalisme, transposant des atmosphères parfois différentes, mais toutes génératrices d’une émotion qui emplie le contemplateur.

Il sera référence pour les paysagistes anglais du siècle suivant…puis principale ressource des peintres de Barbizon.

Parmi les singularités de Van Ruisdael, on retiendra aussi cette série de « marécages boisés » peinte à partir de l’année 1665 qui représente un motif nouveau pour le genre.

L’œuvre :

Des paysans discutent sur un chemin bordant l’étang

On trouve bien ici les éléments de composition de Ruisdael: souches au sol, troncs d’arbre mort ainsi que la fin traitement de la forêt dans ses branchages et feuillages. Les arbres repoussoirs sont habilement disposés et le disciple aura essayé de retranscrire l’atmosphère du Maître, par l’emploi des jeux de lumière sur la lisière.

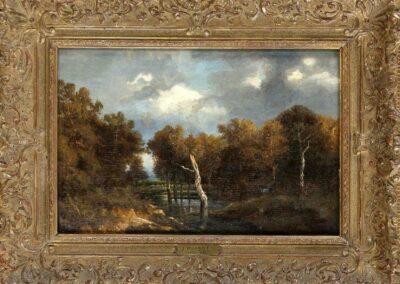

« Paysage au marécage boisé » huile sur bois 25 x 36 cm

Peintre et graveur néerlandais, issu d’une famille de peintres, il est notamment le neveu de Salomon Van Ruysdael, l’autre parent célébrissime. Tout comme son oncle, il excelle dans les paysages et, dans une moindre mesure, dans les compositions marines et animées.

Il est considéré comme le plus talentueux peintre paysagiste des provinces unies.

Les œuvres des deux Ruisdael les plus illustres sont parfois assez proches, Salomon s’attachant à souvent écrire son nom avec un Y alors que le I était plus fréquent pour le Jacob.

Durant toute sa vie, ponctuée par des voyages en Allemagne et en Scandinavie, il s’attache à peindre une nature avec minutie et réalisme, transposant des atmosphères parfois différentes, mais toutes génératrices d’une émotion qui emplie le contemplateur.

Il sera référence pour les paysagistes anglais du siècle suivant…puis principale ressource des peintres de Barbizon.

Parmi les singularités de Van Ruisdael, on retiendra aussi cette série de « marécages boisés » peinte à partir de l’année 1665 qui représente un motif nouveau pour le genre.

L’œuvre :

Ce motif de marécage boisé doit donc être daté comme postérieur à 1665. C’est dans ces plus simples termes du profane que le tableau trouve toute sa signification : « on est là, devant, on regarde…et après quelques secondes, c’est difficilement descriptible mais il se passe quelque chose, un peu comme un frisson ».

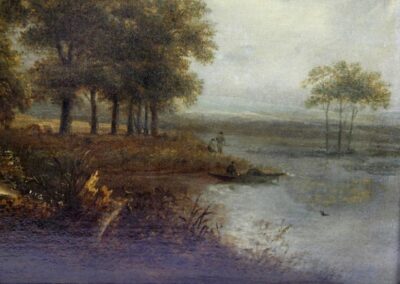

« Vue de village depuis la rive animée d’un fleuve » huile sur bois 32cm x 26cm

Peintre néerlandais, frère de Isaac van Ruisdael et neveu de Jacob.

Formé par Esaias van de Velde, il a commencé sa carrière avec des paysages sous la neige, puis s’est spécialisé dans les paysages (de plaines, de grèves, de rivières et canaux) ainsi que de marines paisibles. il est un des rares peintres ne travaillant pas sur commandes, vendant sa production personnelle. De ses transpositions se dégagent une grande sérénité, que l’on peut définir succes-sivement sous l’influence de Jan van Goyen et de son élève Pieter de Molyn et enfin de son neveu Jacob

L’œuvre :

La promenade de cette mère et de son enfant nous font découvrir les abords vraisemblables d’une lointaine ville côtière.

Cette construction d’une perspective en légère diagonale qui s’étend jusqu’à la ligne de fuit est de belle facture avec une touche fine, précise, détaillant les feuillages d’arbres à la manière d’une aquarelle. Des tons bistres et gris-vert égaient la scène.

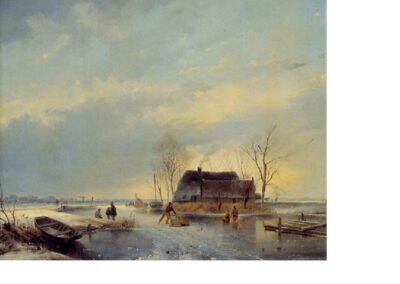

« Paysage d’hiver au moulin » Huile sur bois signée 28×41.5cm

Elève d’Andreas Schelfhout, Leickert est entièrement spécialisé dans les paysages de neige, qu’il peint la quasi totalité de sa vie, entre La Haye et Amsterdam. Si ses compositions ne diffèrent que peu des paysagistes de son époque, il se singularise par sa touche parfois plus large et léchée et sa palette chatoyante et tout en contraste.

L’œuvre présentée :

Scènes de patineurs sur une rivière gelée des pays bas.

Une magnifique échappée de lumière illumine le centre de la toile qui est occupée par un moulin et un petit groupe de villageois. L’œuvre est d’une composition rayonnante dans son ensemble. Le Maître est un habitué à l’utilisation d’une matière picturale moins lisse que ses pairs et de teintes plus saturées et plus chaudes.

Note : Porte une inscription à l’encre sur une étiquette ‘Souvenir / affectueux / Charles Leickert’

« Scène de campagne dans un paysage hivernal » huile sur bois 32.5 x 42 cm

De style académique, dans la lignée des Maîtres du siècle précédant, Andreas Schelfhout figure parmi les peintres paysagistes Néerlandais les plus célèbres au 19e siècle.

Il perpétue la tradition du paysage telle que définit par Jacob Van Ruisdael ou Meindert Hobbema.

En 1815, il crée son propre atelier de peinture et devient membre de la société des artistes du Studio Pulchri à La Haye. Grâce à son excellence dans la technique picturale par la finesse de sa touche, son sens de la composition et l’utilisation des couleurs naturelles, sa renommée dépasse rapidement les Pays bas.

Il peint des scènes d’été, des paysages de plage animées, mais ses peintures d’hiver rencontrent un tel succès qu’il en fait une spécialité.

Pour s’inspirer des différents courants, il voyage en europe, mais pas en Italie. Le volume de sa production personnelle est moyen mais les disciples de son atelier l’épaulent intensément et notamment de nombreux artistes devenus célèbres à leur tour: Johan H. Weissenbruch, Johan B. Jongkind, Charles Leickert, Nicholas Roosenboom, Willem Troost, le peintre américain Louis Rémy Mignot de l’école de l’Hudson, JFrans Breuhaus de Groot, Joseph Gerardus Hans, Cornelis Petrus ‘t Hoen, Lodewijk Kleyn, J.Weissenbruch…

L’œuvre présentée :

Scènes de patineurs sur une rivière gelée des pays bas.

Quelques villageois en patins sur la rivière gelée

En premier plan une embarcation amarrée sur la berge et prise dans les glace nous présente l’habituelle scène de la vie hivernale dans les campagnes néerlandaises.

Un personnage pousse un traineau dans lequel semble se tenir un animal, ça et là de petits groupes discutent devant une chaumière, tandis qu’on distingue, plus loin, un campement de marchands ambulants et que la ville

et ses moulins habille discrètement l’horizon.

La touche est extrêmement fine et lissée avec une finition presque porcelaine.

Un bel exemple de l’exécution raffinée de Shelfhout.

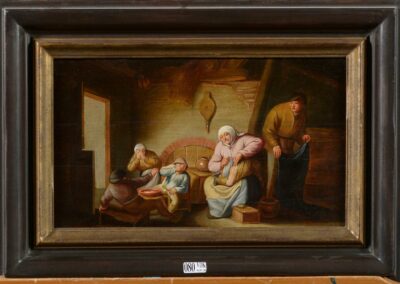

Scène d’intérieur “allégorie de l’Odorat” Huile sur bois 20.5 x 34 cm

Anthony Victoryns est un peintre, graveur et copiste flamand qui a travaillé à Anvers, sa ville natale. On retient de sa production les scènes de genre de petits formats dont certaines compositions empruntées à Adrien Van Ostade.

L’œuvre présentée :

Cette mère qui essuie les fesses de son dernier né provoque les réprobations du reste de la famille. L’odeur qui s’en échappe doit emplir toute l’habitation, et bien que

la porte soit ouverte en grand, elle indispose assurément. Cette oeuvre entre dans une série d’allégories qui étaient alors vendues pour meubler les intérieurs paysans.

Nota: le panneau est marqué du pannelier F/DB

« Débarque-ment près de côtes Anglaises » huile sur bois 63 x 84 cm

Bonaventura Peeters l’Ancien est un peintre, dessinateur et graveur flamand du Siècle d’Or.

Il est devenu l’un des principaux artistes marins des Pays-Bas dans la première moitié du XVIIe siècle, peignant des batailles maritimes, des tempêtes, des naufrages et des ports.

A l’instar d’une bonne partie des peintres marins de l’époque, ses mers sont toujours représentées très agitées

L’œuvre présentée:

Une embarcation semble débarquer des marins d’un navire de guerre Hollandais dans une mer déchainée. La côte qui les accueillent, bien que très schématisée, arbore pavillon Anglais.

L’oeuvre est traitée dans une palette assez monochrome liant les navires, ciel, les rochers et la mer

A noter : Le bois de chêne original (trois panneaux horizontaux accolés) a été transféré (collé) sur un nouveau support d’acajou (planche triplex).

« Composition florale » Huile sur toile 58 x 42 cm

Membre de la Guilde de Saint-Luc, Ambrosinius Boschaert déménage à Middelbourg afin d’éviter les persécutions religieuses.

C’est un spécialiste des natures mortes, principalement avec fleurs et fruits.

Epaulé par son beau frêre Balthasar van der Ast, il possède un atelier dans lequel plusieurs disciples oeuvrent aux commandes.

Son style et sa production perdureront grâce à ses trois fils Ambrosius II, Johannes et Abraham.

L’œuvre :

Une composition florale agrémentée de tulipes, anémones, roses, belles de jour bleues et rouges, paquerettes..et de pommes, raisins et calice de vin sur un entablement partiellement nappé.

« Les pèlerins d’Emmaus » huile sur toile (doublée) 65 x 81 cm

Cette interprétation Flamande du récit biblique tiré de l’Évangile selon Luc est peut-être une occasion pour l’artiste d’enrichir le paysage par des personnages et une histoire.

Les pèlerins sur le chemin qui mène a Emmaüs rencontrent le Christ. Parmi ses trois figures au premier plan, à gauche, le Christ est reconnaissable grâce a son nimbe et ses habits (dans les œuvres de l’école anversoise il est souvent représenté habillé d’une tunique pourpre et d’un manteau rouge). On voit l’étonnement des deux voyageurs qui doutent de la résurrection de leur maître. Comme il est de coutume, le paysage les entourant ressemble plus à des massifs boisés de la Flandre, qu’aux terres arides de la Galilée. L’artiste intègre ce récit biblique dans son époque contemporaine et dans un environnement plein de vie. Ainsi des scènes secondaires de chasseurs se déroulent simultanément.

Les effets de la lumière dans les feuillages de l’arbre central génèrent des volumes grâce à des nuances de la palette allant du brun au jaune mélangé de vert.

Notre tableau séduit par sa palette typiquement flamande aux tonalités vert-turquoise et son traitement de lumière associé a la précision dans l’exécution de la végétation. Elle ne déroge pas aux standards des tons de l’époque (XVIe-début du XVIIe) : les ocres en avant-plan (couleurs chaudes) suivi des verts puis des bleus (couleurs froides), afin de créer l’impression de profondeurs, mais le traitement des arbres et de leur feuillages est quelque peu atypique et semble ne s’approprier aucune écriture reconnaissable.

Dans ce paysage l’artiste nous transmets non seulement son admiration pour la nature, mais aussi sa quête de bonheur à travers la contemplation du monde.

Nota : Cadre Antique doré à la feuille d’or et finement sculpté en 3 ordres

« Les proverbes flamands » Huile sur bois (plateau de bois fruitier) 28x46cm d’une paire formant pendant.

Fils de Pieter Brueghel l’Ancien et frère de Jan Brueghel l’Ancien.

Son père meurt quand il a 5 ans, puis sa mère quelques années plus tard. Pieter et ses deux jeunes frères et soeurs Jan et Marie sont recueillis par leur grand-mère maternelle Mayken Verhulst, peintre, comme son illustre défunt mari Pieter Coecke van Aelst. Les deux frères s’installent à Anvers, Pieter intégrant l’atelier de Gillis van Coninxloo.

Il est reçu franc-maître en 1585 et entreprend une carrière dans la réalisation de copies revisitées ou de dérivées des œuvres rustiques de son père, pour lesquelles il a de très nombreuses commandes.

C’est grâce à lui que son père devient encore plus illustre post mortem, mais globalement c’est le nom qui est commercial, quel que soit le membre de la famille, ce qui, au demeurant, perdure de nos jours, malgré le nombre important de peintres que compte cette famille.

Son atelier est prospère, comptant de nombreux élèves, mais son alcoolisme supposé le dessert peut-être dans le choix de ses décisions commerciales, car malgré une très bonne fortune, il meurt dans une certaine précarité.

L’œuvre présentée :

Les proverbes flamands :

Il s’agit d’une composition originale sur un des thèmes de son père

Singulièrement peint, à des fins ornementales, sur un plateau de service en acajou, la couche picturale est, elle, posée sur une simple préparation d’aspect blanchâtre.

Les personnages, nombreux sont savamment organisés dans les cieux, sur terre et dans les eaux. Leur traitement est plus moderne que dans les œuvres du père. Tous narrent un des nombreux proverbes flamands dont beaucoup perdurent dans notre langage actuel, parmi lesquels on reconnait : « l’un tond le mouton l’autre le porc » (L’un a tous les avantages, l’autre aucun), « une paysanne jette des roses à des pourceaux » -équivalent du latin Margaritas ante porcos-, « combler le puits quand le veau s’est déjà noyéc (Ne réagir qu’après la catastrophe), « porter l’eau d’une main et le feu de l’autre » (cancaner ; ou bien : faire le mal d’un côté et le réparer de l’autre)…..

« Les proverbes flamands » Huile sur bois (plateau de bois fruitier) 28x46cm d’une paire formant pendant.

Fils de Pieter Brueghel l’Ancien et frère de Jan Brueghel l’Ancien.

Son père meurt quand il a 5 ans, puis sa mère quelques années plus tard. Pieter et ses deux jeunes frères et soeurs Jan et Marie sont recueillis par leur grand-mère maternelle Mayken Verhulst, peintre, comme son illustre défunt mari Pieter Coecke van Aelst. Les deux frères s’installent à Anvers, Pieter intégrant l’atelier de Gillis van Coninxloo.

Il est reçu franc-maître en 1585 et entreprend une carrière dans la réalisation de copies revisitées ou de dérivées des œuvres rustiques de son père, pour lesquelles il a de très nombreuses commandes.

C’est grâce à lui que son père devient encore plus illustre post mortem, mais globalement c’est le nom qui est commercial, quel que soit le membre de la famille, ce qui, au demeurant, perdure de nos jours, malgré le nombre important de peintres que compte cette famille.

Son atelier est prospère, comptant de nombreux élèves, mais son alcoolisme supposé le dessert peut-être dans le choix de ses décisions commerciales, car malgré une très bonne fortune, il meurt dans une certaine précarité.

L’œuvre présentée :

Il s’agit d’une composition originale sur un des thèmes de son père

Singulièrement peint, à des fins ornementales, sur un plateau de service en acajou, la couche picturale est, elle, posée sur une simple préparation d’aspect blanchâtre.

Les personnages, nombreux, sont représentés dans un intérieur paysan. Leur traitement est plus moderne que dans les œuvres du père. Tous narrent un des nombreux proverbes flamands dont beaucoup perdurent dans notre langage actuel, parmi lesquels on reconnait : « porter l’eau d’une main et le feu de l’autre » (cancaner ; ou bien : Faire le mal d’un côté et le réparer de l’autre), « allumer une bougie pour le diable (Flatter tout le monde sans discernement), « Il y a plus qu’un hareng vide dans tout cela » (Il y a des choses cachées), « peiner à aller d’un pain à un autre » (Ne pas arriver à joindre les deux bouts)…

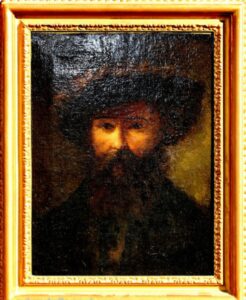

« Portrait d’homme à la barbe » (Juif?) huile sur toile 51 x 37 cm

Rembrandt est un peintre néerlandais. De mère catholique et de père protestant, la religion a beaucoup marqué son œuvre. Après un court apprentissage à leyde, il se marie et s’installe à Amsterdam, louant puis achetant une belle demeure luis servant aussi d’atelier, (actuel musée de la maison Rembrandt) dans le quartier huppé de Breestraat.

Le quartier devient Petit à Petit un emplacement prisé par de nombreux riches commerçants et immigrants juifs, lesquels seront souvent clients de son atelier.

Sa vie intime est jalonnée d’innombrables tragédies: Sa première épouse, puis sa mère et enfin 3 de leur 4 enfants meurent en bas âge. Les relations avec sa seconde compagne (qu’il n’a pas épousée) se termineront au tribunal puis à l’asile de fous pour cette dernière. Il a alors une troisième et dernière compagne qui meurt elle aussi.

Vivant avec son fils Titus qu’il chérit, il sera définitivement seul après le mariage de celui-ci, sans revenu car dépossédé de la faculté de gérer ses oeuvres après une faillite complète dans laquelle, notamment sa maison a été vendue aux enchères. Après la mort de Titus, il emménage avec sa belle fille. Sa fille Cornelia, sa belle-fille Magdalena et sa petite-fille Titia sont à ses côtés quand il meurt, le 4 octobre 1669 à Amsterdam. Désargenté, il est inhumé quatre jours plus tard dans une tombe louée dans l’église Westerkerk dont il ne reste plus rien. Sa descendance pourra toutefois bénéficier d’un précieux héritage, car ses oeuvres avaient une grande valeur même de son vivant.

Le style de Rembrandt se caractérise par une couche picturale épaisse et rugueuse, en contradiction avec la touche mince et lisse de ses contemporains. Sa facture aussi moins précise et surtout moins méticuleuse que ses pairs, passe même à l’époque pour négligée, tout comme le paraissent les sujets choisis par l’artiste.

Le travail de la lumière est hors norme, à la manière d’un Caravage apaisé.

Bien que le portrait occupe une place très prépondérante dans son œuvre, il s’est essayé à tous les genres, nature morte exceptée.

Graveur passionné, il a aussi contribué à la transformation du procédé de gravure à l’eau-forte et, de son vivant, ce sont ses estampes qui ont circulé dans l’Europe entière.

L’œuvre présenté :

On sait que dans son atelier, les élèves se peignaient les uns les autres avant d’acquérir la maîtrise leur permettant de participer aux commandes. L’oeuvre de Rembrandt est très considérable, à tel point qu’il est encore difficile de lui attribuer une intervention même partielle dans les oeuvres créées dans son atelier et entourage, tout comme il est parfois difficile de garantir la complète paternité de celles qui lui sont pleinement attribuées.

Le portrait de l’homme à la barbe, peut-être un juif habitant le quartier de Breestraat est un exemple très caractéristique de traitement du sujet comme souhaité par le Maître:

Ce n’est pas l’arête mais le haut du nez qui forme la ligne de démarcation entre les zones de lumière et les zones sombres, et comme toujours, le visage est partiellement éclipsé avec un nez très brillant et bien mis en évidence .

On note aussi une présentation dépouillée de formalisme avec, au contraire, une représentation vivante et théâtrale du sujet : regardons cet homme face à face, puis déplaçons nous à droite et à gauche…ses yeux nous suivent !

« Scène de village animée » huile sur toile collée sur bois, monogrammée DT 21.5 x 28.4 cm

Fils du peintre David Teniers « l’Ancien », il est le frère ainé d’une fratrie de 6 enfants.Son père l’initie très jeune à la peinture.

A la guilde de Saint Luc dont il est membre, il rencontre Adriaen Brouwer qui l’influence dans la composition de scènes de genre. Il en devient rapidement LE spécialiste et sa réputation est internationale. Aidé d’un important atelier il produit une multitude de petits et moyens formats destinés au salons des bourgeois; oeuvres qui dépeignent des scènes de taverne, gouailleries paysannes, gogenardises bourgeoises, descriptions de cabinets de dentistes, médecins, chimistes, astronomes, collectionneurs….

Il est alors l’artiste le plus copié de l’époque…

Il est nommé peintre de la cour de Bruxelles de 1651 à 1659, puis obtient l’autorisation de Philippe d’Espagne de créer l’académie de peinture et de sculpture d’Anvers.

Rubens, son ami, est son témoin de mariage avec Anna Brueghel, la fille de Jan Brueghel de Velours.

A près la mort de sa première épouse, il se remaria et subit le veuvage une seconde fois. Il eut 10 enfants de ces 2 mariages dont David Teniers III, peintre lui aussi.

C’est grâce aux Teniers père et fils que la scène de genre, dernier échelon de la peinture de l’époque, acquit ses lettres de noblesse, et cet art, qui s’adresse à des gens sans culture devient l’ornement systématique des demeures sans noblesse.

La maîtrise des effets de lumières complétée par des tons francs et expressifs sont habituellement utilisés par le peintre pour ses compositions ironiques (attitude des personnages) et parfois ludiques (fêtes de village notamment).

Son talent parait sans limite car il lui arrive aussi de s’adonner à d’autres styles (paysages, religieux, mythologique, portrait…)

L’oeuvre présentée:

Le motif est une constante chez Teniers : la scène de village.

Une première accroche composée d’un groupe de villageois discutant (ainsi que du chien), puis la perspective de plusieurs plans en profondeur, eux aussi animés.

Bien que l’œuvre ait été exécutée au XVII e siècle, l’étalonnage des couleurs garde la façon du siècle précédant : les ocres en premier plan, les verts en second et les bleus en dernier pour donner l’impression de profondeur.

C’est ce type de motif, ici exécuté par un étudiant d’atelier ou bien un suiveur du Maître, qui ornait les salons de la toute petite bourgeoise flamande au XVIIe siècle et jusqu’au début du XVIIIe.

« L’atelier de l’astronome » huile sur toile 35 x 41 cm

Fils du peintre David Teniers « l’Ancien », il est le frère ainé d’une fratrie de 6 enfants.Son père l’initie très jeune à la peinture.

A la guilde de Saint Luc dont il est membre, il rencontre Adriaen Brouwer qui l’influence dans la composition de scènes de genre. Il en devient rapidement LE spécialiste et sa réputation est internationale. Aidé d’un important atelier il produit une multitude de petits et moyens formats destinés au salons des bourgeois; oeuvres qui dépeignent des scènes de taverne, gouailleries paysannes, goguenardises bourgeoises, descriptions de cabinets de dentistes, médecins, chimistes, astronomes, collectionneurs….

Il est alors l’artiste le plus copié de l’époque…

Il est nommé peintre de la cour de Bruxelles de 1651 à 1659, puis obtient l’autorisation de Philippe d’Espagne de créer l’académie de peinture et de sculpture d’Anvers.

Rubens, son ami, est son témoin de mariage avec Anna Brueghel, la fille de Jan Brueghel de Velours.

A près la mort de sa première épouse, il se remaria et subit le veuvage une seconde fois. Il eut 10 enfants de ces 2 mariages dont David Teniers III, peintre lui aussi.

C’est grâce aux Teniers père et fils que la scène de genre, dernier échelon de la peinture de l’époque, acquit ses lettres de noblesse, et cet art, qui s’adresse à des gens sans culture devient l’ornement systématique des demeures sans noblesse.

La maîtrise des effets de lumières complétée par des tons francs et expressifs sont habituellement utilisés par le peintre pour ses compositions ironiques (attitude des personnages) et parfois ludiques (fêtes de village notamment).

Son talent parait sans limite car il lui arrive aussi de s’adonner à d’autres styles (paysages, religieux, mythologique, portrait…)

L’oeuvre présentée:

Un astronome, en personnage central d’une composition qui le décrit observant à la longue vue par la fenêtre, épaulé par la servante et le petit page apportant tous les recueils nécessaires aux observations du Maître.

Un désordre de Livres et deux mappemondes meublent l’atelier.

C’est l’emploi des couleurs qui charme le visiteur. Ainsi la complémentarité de couleurs opposées sur le cercle chromatique, à savoir le bleu et plusieurs tons orangers jusqu’un rouge peu soutenu, donne une gaité à cette œuvre. Cadre 17e siècle

« Fumeurs à l’entrée d’un cabaret » huile sur bois signée 28.5 x 37 cm

Peintre Flamand, il est le premier maillon de 3 générations de peintres de renom. Il eu 6 enfants dont 4 fils avec lesquels il peignait quotidiennement. Habile marchand d’art, il vendait ses œuvres ou/et celles de ses fils sous une seule signature David Tenier ou souvent un simple monogramme D.T

Il étudia auprès de Rubens, et fut donc influencé pour entreprendre des compositions de motifs sacrés, historiques ou mythologiques. Pourtant il doit sa renommée à ses représentations du terroir, des paysages Anversois, des foires et des scènes de genre marquées par un sens de l’humour, dans lesquelles il entraine ses fils et plus particulièrement David le jeune, dont les futures compositions seront systématiquement confondues avec celles du père.

A eux deux, ils auront irréversiblement donné les lettres de noblesse à la scène de genre, dernier échelon de la peinture de l’époque, s’adressant alors nouvellement à des gens sans culture.

Leurs œuvres orneront nombres de salons de demeures sans noblesse.

La maîtrise des effets de lumières complétée par des tons francs et expressifs sont utilisés dans des compositions ironiques (attitude des personnages) et parfois ludiques (fêtes de village notamment).

L’œuvre présentée :

Ce motif est une constante pour Les Teniers père et fils: une scène de village. Une première accroche composée de l’attablée de paysans fumant la pipe à la terrasse d’une taverne, puis un motif secondaire composé d’un groupe de personnages élégamment habillés, semblant répondre à l’invitation d’un paysan tout en observant les fumeurs. L’œuvre, exécutée au début du 17e siècle conserve l’étalonnage habituel des couleurs : les ocres en premier plan, les verts en second et les bleus en dernier, afin de donner une profondeur (infimement utilisé ici, tant les accroches demeurent dans les 2 premiers plans)

L’œuvre est un magnifique exemple de l’œuvre des Teniers : une touche extrêmement mince et une matière picturale travaillée avec une infinie finesse, un ocre et un bistre dominant mais naturellement réhaussés par des pointes de couleurs chaudes employées sur chaque personnage.

à noter: Un agrandissement au moyen d’une bande de bois d’1cm environ dans la partie inférieure.

« Village du nord animé » Huile sur panneau de chêne parqueté 49,5 x 63,5 cm.

Isaac Van Osten est un peintre Anversois exclusivement paysagiste, membre de la guilde de Saint Luc.

Il pent dans l’atelier de son père.

Sa carrière, relativement courte est fortement marquée par l’influence de Jan Brueghel l’ancien et des paysages de Pieter Brueghel le jeune.

L’œuvre présentée :

Il s’agit d’une présentation de la vie typique d’un village (sujet habituel de l’artiste).

Il est possible qu’une formation à l’aquarelle est précédé son exécution, d’où une finesse, une délicatesse et une certaine fluidité des coloris qui s’estompent au fur et à mesure de la perspective.

« Scène grivoise dans un intérieur » huile sur toile doublée 65 x 81 cm

Né d’une famille de peintre, il fait ses premières armes dans l’atelier familial.

Membre puis doyen de la guilde de Saint Luc, il s’emploie à copier les sujets en vue des autres peintres et de les retranscrire à son style personnel.

Jusqu’au milieu de sa carrière, il décrit des scènes très animées de villages, d’intérieurs d’atelier ou paysans, dans lesquelles il ajoute quelques éléments de cuisine et des récoltes du jardin, le tout dans des compositions colorées.

Sur le tard, ses sujets évoluent vers plus de dignité.

L’œuvre présentée:

Preuve de son succès, le motif a été exécuté à plusieurs reprises entre la le milieu du XVII et le début du XVIIIe siècle. Il représente un vieil homme qui s’acoquine avec une servante sous le regard discret de son épouse. Le sujet devait probablement amuser la bourgeoisie et avait sa place sur le marché.

C’est aussi une bonne description de la composition d’un intérieur paysan de l’époque.

Le jeu de lumière sur l’avant plan permet de confirmer l’expertise dans le travail d’exécution.

A noter : Exceptionnel cadre ancien de style Louis XIV dit « à coins fleuris ».

« Scène de village animé » huile sur bois 40.5 x 60.5 cm

Œuvre en rapport avec les scènes de village de David Teniers le jeune. Un beau réseau de craquelures dénotant la faiblesse de préparation couvre l’ensemble de l’œuvre, mais la couche picturale est solide.

A noter beau cadre 1er Empire en bois noirci (légèrement voilé).

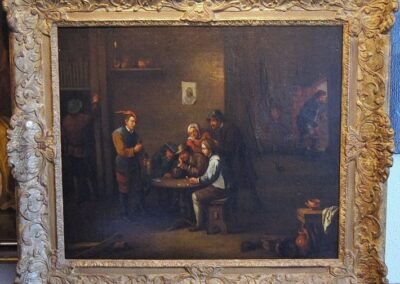

« Le voleur de la taverne » huile sur toile 53 x 63 cm

L’artiste a repris le motif cher aux artistes tels Adrian Brower et David Teniers, celui d’une scène de jeu dans une taverne, mais il y a malicieusement introduit un second sujet en arrière plan : un voleur de pichet de vin.

Le jeu de lumière permet de mettre en exergue deux plans : d’une part ce qui doit détourner l’attention : les personnages autour affairés autour de la table, d’autre part, l’objet du vol, l’entassement des récipients de nourriture et boissons, consommées ou dans l’attente de l’être.

La signification est ainsi complète et le voleur s’enfuit discrètement, aidé par la sombre palette de l’artiste.

A noter : beau cadre ancien de style Louis XIV.

« Scène de village animée » huile sur bois 38.5 x 49 cm

Initialement formé à Hoorn, puis à Haarlem chez Esaias Van de Velde l’Ancien, il intègre la guilde de Saint Luc à Leyde avant de s’installer définitivement à La Haye, comme peintre et marchand d’art.

IL se spécialise dans le paysage, et dans une moindre mesure, dans les marines. On peut cependant définir la grande majorité de son œuvre comme étant des paysages dans lesquels l’eau prend une place prépondérante.

Il a ainsi fait de nombreuses représentations d’embouchures de fleuves, de villes côtières, et ce, toujours aux pays bas. L’utilisation de l’espace, occupé en majorité par des ciels chargés, alourdit la représentation.

Son style se caractérise à partir des années 1620 : il peint principalement sur des panneaux. Sa description est toujours approximative, volontairement brouillonne, floue, comme impressionniste.

L’utilisation d’une palette restreinte qui devient au fil du temps presque monochrome dans les bruns et ocres, transmet une ambiance.

van Goyen est un narratif pas un figuratif qui a marqué son époque par sa singularité.

On lui attribue plus de 1000 huiles et autant de dessins et gravures, sans comptabiliser copies et pastiches.

Il du exercer d’autres métiers tels commissaire-priseur, expert en art puis en immobilier pour faire vivre sa famille mais finit sa vie ruiné et très endetté, après avoir spéculé sur l’importation de tulipes.

L’œuvre présentée

L’artiste, disciple de Van Goyen, n’a presque utilisé que du brun et ocre, avec un seul passage au rose pour le ciel: maisons, arbres, végétation, rivière…

et même les personnages, en légère frise, semblent noyés dans cette impression picturale, ne s’en détachant que grâce à de rares touches plus colorées.

Aussi, le traitement des arbres est typique de l’œuvre du Van Goyen.

« Scène de village enneigé » huile sur toile marouflée 31x41cm

L’oeuvre présentée:

Exécuté entre 1800 et 1820, cette composition perpétue la tradition des paysagistes néerlandais.

On peut rapprocher l’œuvre du syle d’Andries Vermeulen (1764-1814).

L’artiste a su utiliser des couleurs nuancées qui transmette une belle et douce atmosphère.

Note : beau cadre à palmettes époque 1820

«Bateaux de commerce dans l’ embouchure d’un fleuve imaginaire» huile sur toile 50 cm x 60 cm

Jan Abrahamsz Beerstraaten est un peintre néerlandais spécialisé dans des peintures de bâtiments et des marines. Ila composé plusieurs représentations de batailles navales

L’œuvre présentée :

L’artiste dépeint l’intense activité fluviale de la république des Provinces-Unies dans un port tropical imaginaire.

On pourrait croire en un port des colonies lointaines mais les navires sont bien représentatifs de la marine marchande fluviale et l’un d’entre arbore un pavillon de marine marchande des provinces unies.

Les effets atmosphériques prononcés de la composition forment une atmosphère presque poétique.

Hormis les retranscriptions de combats navals, Beerstraten peint généralement des eaux calmes dans des œuvres emplies de quiétude.

«Paysage rocheux animés» huile sur cuivre 33 cm x 43.20 cm

Peintre flamand, Joos a fait ses premières armes avec son père Bartholomeus, lui-même peintre et marchand d’art.

Il est le petit-fils de Joos(1) de Momper peintre à Bruges. En 1581 il devient franc-maître de la guilde Saint-Luc puis doyen en 1611.

Paysagiste au style encore maniériste, il est le peintre des vastes horizons et des escarpements rocheux pittoresques. Il laisse généralement la finition des figures à

Son atelier est important et ses élèves les plus doués assurent généralement la finition des figures à moins que ses compères Jan Bruegel (I et II), Sébastian Vranck, Hendrick Van Balen, Peeter Snayers, ou David Teniers le Jeune ne s’en chargent…

A partir des années 1590, ses supposés voyages en Italie, pourraient expliquer une certaine italianisation de ses compositions.

L’œuvre présentée :

La singulière découpe des rochers dans leur tonalité caramélisante ne laisse aucun doute quant à l’attribution de la composition.

On retrouve les caractéristiques de la perspective telle que construite au XVIe siècle : un premier plan dans les ocres, puis un refroidissement progressif de la palette pour terminer l’horizon en bleuté.

Cette rivière qui nous emmène jusqu’à la ligne de fuite est emplie de lyrisme.

« Forêt Italianisante » animée huile sur toile monogrammée MJ 35.5 x 47.5 cm

Cette œuvre est composée dans le style de Jakob philipp Hackert (1737-1807) peintre Prussien, né en Italie, spécialisé dans les compositions animées sur fond de paysages italiens

L’oeuvre présentée:

Un couple de villageois accompagnés d’un chevreau discutent sur un chemin. Au loin une demeure, au pied des montagnes.

Mallgré la fine exécution des personnages, le motif de la nature se suffit presque à lui même.

Une touche morcelée et pointillée pour la transcription des détails donne un aspect grêlé aux constructions des premiers plans (terre, personnages, troncs et feuillages), tandis que les plans lointains

sont traités de manière plus « vaporeuse »

La perspective est créée au moyen d’arbres repoussoirs savamment distribués ainsi qu’une construction en diagonale.

« Scène de patinage dans un village ». Huile sur toile doublée 52x75cm

Peintre majeur, néerlandais par adoption après le départ des garnisons espagnoles, il prend souvent pour motifs les escarmouches, embuscades et brigandages qui sont encore légions dans une hollande pas encore pacifiée. Les scènes de patinages sont aussi sont domaine.

Il est l’un des premiers à avoir expérimenté la technique de l’eau forte avec l’aide, notamment de son fils Jan.

L’œuvre présentée:

Le village est peut-être Pède-Ste-Anne dans le Brabant, et la ville en arrière-plan, vraisemblablement Anvers, conférant ainsi un lien avec la célèbre composition de Brueghel l’Ancien « la cage à l’oiseau »

Composé d’une douzaine de maisons rougeâtres et d’une église, le tout avec des toits à peine enneigés. Malgré que le sujet semble être le bavardage ou l’activité habituelle des villageois chaussés de leurs patins, la composition est articulée autour du clocher, élément central de l’œuvre.

Les éléments du premier plan sont, eux, dans leur ombre propre.

« Paysage de rivière sous la la lune » huie sur bois 30 x 46 cm

Probablement formé par les frères Camphuysen, Aert Van der Neer s’installe à Amsterdam au début des années 1630.

Il est d’abord très fortement influencé par la palette de Jan Van Goyen,Salomon van Ruysdael et Pieter de Molij introduisant dans ses paysages des éléments de style « tonal » et utilisant une palette de bruns proche du monochrome.

Hendrick Avercamp a aussi beaucoup influencé ses paysages hivernaux. Il s’est aussi quelque-peu essayé aux scènes d’incendie.

Cependant son style se singularise dans la genèse des clairs obscures qu’il applique à ses paysages de rivières au clair de lune. Le travail de la lumière arrive alors à une quintessence jusqu’alors inégalée et référence de nombreux paysagistes des siècles suivants. Malheureusement, de son vivant, l’artiste n’est pas reconnu par ses pairs et ses oeuvres se vendent mal.

Parmi ses 6 enfants, Eglon sera le seul à reprendre le flambeau paternel avec succès.

Aert Van der Neer meurt dans la pauvreté et dans l’indifférence.

L’oeuvre présentée:

La rivière (l’Ysser?) animée sous le clair de lune.

Comme dans chacune des oeuvres de Van der Neer, on retrouve une échappée occupée par une rivière dans laquelle se reflêtent quelques sujets d’agrément. Le ciel, toujours chargé et en combat éternel avec les reflets de lune.

Les sujets d’agrément étant ici la ville en perspective et quelques silhouettes humaines et animales…

La monochromie des bruns et gris attribuent vraisemblablement la composition au début des années 1640, avant que l’artiste ne colore ses nuages de rose ou de jaune ou de bleu turquoise.

« Paysage fluvial animé » Huile sur toile 42 x 53 cm

Peintre flamand, il vit et débute sa arrière au pays bas, mais c’est à Rome qu’il se perfectionne et a ses principaux commanditaires, notamment le Pape.

Son atelier Romain est un lieu de rencontre pour de nombreux peintres flamands et néerlandais, mais aussi Italiens parmi lesquels Annibale Carraci.

Paul Bril peint de nombreux paysages à la manière de Gillis Van Coninxloo et de Jan Brueghel l’Ancien, son principal référent.

Il revendique cependant l’influence très marquée qu’a eu l’École de Frankhenthal (Rhénanie) pour la composition de ses paysages.

(Frankenthal, ville de Bavière, refuge des peintres protestants fuyant les persécutions, était aussi un lieu de passage privilégié entre les Pays-Bas et l’Italie, il n’est pas étonnant de noter des similitudes de style entre cette école constituées de peintre hollandais et les paysagistes travaillant en Italie au début du xviie siècle.Elle est à l’origine du style italo-flamand, développé à Venise et qui se propagea aussi au nord jusqu’au Pay-bas).

L’œuvre présentée:

Ce paysage est typique de Paul Bril sous l’influence de l’école de Frankenthal,

Avec la palette de couleurs traditionnelle, on retrouve les aspects tourmentés et noueux des arbres ainsi qu’une belle enveloppe de romantisme qui prédit le baroque néerlandais du paysage.

« Le Passage du bac » huile sur toile doublée 45x58cm (copie début 19e siècle)

Fils du peintre Pieter Claesz, c’est un paysagiste néerlandais « italianisant ».

Membre de la guilde de Saint Luc sous un pseudonyme, il consacre sa carrière à représenter des paysages dans lesquels les animaux, et le bétail notamment, s’octroient le rôle principal (Il excelle aussi dans la représentation d’animaux).

Il faut dire que sa maîtrise en la matière influençe la peinture de paysage Européenne jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. On le considère comme l’un des précurseurs de la peinture rococo. Ses voyages présumés à Rome expliquant l’Italianisation de ses paysages

L’œuvre présentée :

Il s’agit d’une reprise (copie avec variante) d’une œuvre dénommée Het Poontever (passage du bac) datant de 1655 et exposée au Rijksmuseum d’Amsterdam. 82,5×105,5cm.

L’artiste copieur, s’est laissé aller à un style encore plus romantique.

La composition de Berchem est très animée. En observant de près on s’aperçoit que le cheval est entrain d’uriner ! L’ingénieux jeu de lumière de Berchem permet une mise en valeur de tous les motifs : même les zones d’ombre sont exposées au regard.

« Entrée de village animé », huile sur bois 57.3 x 69.6 cm

Actif à Haarlem entre 1630 et 1650. Ses œuvres sont rares et influencées par Jan van Goyen Pieter de Molyn et Cornelis Vroom dont il est l’ami ;

Plus à l’aise dans les paysages que dans le traitement des figures, il lui arrive de collaborer avec les frêres Van Ostade dans certaines compositions animées.

L’œuvre présentée :

L’artiste a dépeint une belle entrée de village dans le goût de Jan Van Goyen. : L’utilisation uniforme et omni présente des bistres et des ocres donnent à sa composition une impression de monochromie, seulement rompue par le vert des feuillages.

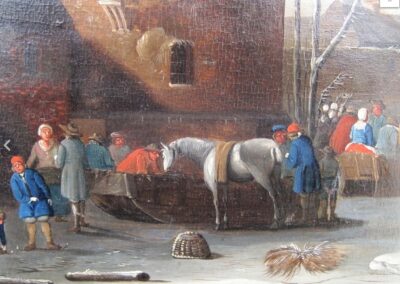

« Les traineaux attelés devant une ville fortifiée » huile sur bois fin XVIIe siècle

Bibiliographie :

Peintre et marchand d’art néerlandais. Il est connu pour ses paysages de scènes d’hiver, ses paysages urbains, ses scènes de port, de plages, de rivières et de villages animés.

Ses œuvres sont dans le goût de Klaes Molenaer

L’œuvre présentée:

L’artiste dépeint des taxis qui attendent leurs clients à la sortie de la ville. Les attelages sont constitués par des traineaux qui vont glisser sur les rivières gelées.

Le contraste des couleurs opposées est tout de suite saisissant : rouge et bleu, tous deux soutenus pour habiller les personnages rend l’animation accroche de la composition. La même opposition de couleur construit le ciel mais avec l’emploi des dégradés.

« Paysage d’hiver avec patineurs » huile sur bois 45.5 x 60 cm

Jan Jacob Conraad est le fils de Jan Jacob (1811-1866) et le frère ainé de Johannes Franciscus (1853-1923)

Tout comme son frère, il apprend à peindre aux côté de son père, célèbre paysagiste, puis entreprend des compositions similaires et dans le même style.

Le rendu est traditionnellement lisse mais son éventail chromatique est quelque peu plus restreint que d’autres peintres de l’époque, se cantonnant souvent à des valeurs froides qui accentuent l’atmosphère pesante des scènes d’hiver.

L’œuvre présentée :

Sur la berge de la rivière gelée, une « gigantesque » paysanne traitée quasiment en frise, semble attendre le ravitaillement.

La perspective est traditionnelle avec une construction en plans successifs et une échappée (vue d’un motif au loin)

Le cercle chromatique utilisé pour le ciel, le sol et la glace est minimaliste. Les maisons aussi, semblent noyées dans les mêmes tons.

« Bataille navale » huile sur toile doublée 76 x 131 cms

Petit fils de marin et fils du célèbre peintre de marine Willem Van de Velde l’ancien, il perpétue la tradition familiale tout d’abord auprès de son père, puis en formation à Weesp ( en compagnie de Simon de Vlieger). Sa formation achevée, il rejoint l’atelier de son père. La situation politique précaire dans le nord des Provinces-Unies, suivie de l’invasion par le Royaume de France en 1672 lors de la Guerre de Hollande, l’incite à partir vivre au Royaume Uni. Son art est rapidement reconnu et par le Roi (qui l’engage à l’année) et par l’aristocratie Londonienne. Ses fils Willem III et Cornelis devinrent à leur tour peintres de marines, et son œuvre continura à influencer les peintres de marines anglais qui lui succéderont (notamment Samuel Scott, Turner et Constable)

L’œuvre présentée :

Cette bataille, non identifiée, mais en scène la marine royale Anglaise et des vaisseaux inconnus.

Malgré que le sujet soit le combat, la ligne d’horizon est très basse, laissant une place prépondérante au ciel chargé des fumées de poudre de canons. La touche de l’artiste, assez fine, permet une bonne lecture de chaque détail des galions.

Les effets de clair-obscur sont aussi très affirmés.

« Bergers et ses animaux » huile sur toile 51 X 65 cm

Fils et élève de Johann Heinrich Roos peintre et graveur, il exprime très jeune un immense talent en peinture. Envoyé à Rome en 1677 il fait la majeure partie de sa carrière en Italie. Il est considéré comme le premier véritable peintre d’animaux de la ferme, qui par ailleurs, cohabitent avec le couple Roos dans leur maison de Tivoli (d’où le surnom de Rosa da Tivoli). Il peint avec une extrême facilité et une rapidité ne nuisant pas à la finition de ses oeuvres. qui ne nuisit jamais au fini de ses ouvrages. Sa touche large et très moelleuse. Sa production est immense et souvent -mal- imitée.

L’œuvre présentée:

Composition typique de l’artiste: Un bouc, une chèvre et son chevreau, un berger et son chien patou tous prenant la pose. Entre rochers et ciel chargé, un clair obscure totalement maitrisé accentue la pesanteur de l’œuvre. On notera la qualité figurative des animaux.

néerlandaise: traité à travers une couche picturale fine et très lissée.

« Les conséquences de la guerre » artiste anonyme début XVIIIe siècle.

Pierre Paul Rubens naît à Siegen en Westphalie, dans le Saint-Empire romain germanique où ses parents s’étaient réfugié pour fuir la persécution religieuse. De retour à Anvers, il commence à étudier dans l’atelier de Tobias Veraecht, copiant notamment tous les peintres italien (veronese, Raphael…). Il devient maître de la guilde de Saint Luc avant de séjourner près de dix années en Italie afin de s’inspirer des Maîtres qu’il n’avait pas encore copiés.

Son atelier à Anvers est le plus important de l’époque comptant des dizaines de collaborateurs et produisant des milliers d’œuvres de commandes aux tarifs les plus élevés de l’époque, souvent dans le thème religieux, historique ou biblique.

Rubens est le peintre des grands de l’époque. Il snobe les détails de la vie quotidienne pour ne dépeindre que les nobles sujets. Il est l’un des plus grands coloristes, privilégiant la force de la sensation à la rigueur de la composition. Son style est baroque par excellence.

A partir de 1616-1617, il recrute les meilleurs graveurs, en mesure de traduire sur papier sa verve picturale, afin d’étendre sa renommée dans toute l’Europe, car rappelons-le, ce sont les gravures qui circulent à travers le monde et non les huiles.

Sa carrière de diplomate occupe une place prépondérante dans sa vie, à tel point que ses auto-portraits le montrent diplomate et non peintre.

Quelques années avant sa mort, il se marie avec une jeune femme de près de quarante an sa cadette, avec laquelle il eu 4 enfants.

Il meurt à 53 ans, miné par la goutte ; laissant 8 enfants et un très gros héritage.

L’œuvre :

Le tableau est une réduction du tableau « Les conséquences de la guerre » peint en 1638, l’une des dernières toiles du maitre, et dont la taille est monumentale : 206x342cm.

Il s’agit d’une allégorie de la guerre de Trente ans qui a détruit notamment la Flandre. Vénus aidée, par les putis célestes et terrestres, tente de retenir Mars qui la bouscule et qui laisse ouvert derrière lui le temple de Janus. Alecto brandit sa torche et le tire à lui. En haut à droite, la peste et la famine sont personnifiées par les monstres. En bas, la femme au luth brisé signifie l’impossibilité de toute harmonie. Mars piétine le livre d’un architecte renversé, ses instruments à la main, tandis qu’une mère essaie de protéger son enfant de la guerre. Europe, la femme en noir, déchirée par ce conflit, est suivie par un enfant qui tient son attribut, le globe transparent surmonté d’une croix, symbole de la chrétienté.

La toile est conservée à la Galerie Palatine du Palais Pitti à Florence. Le copiste a scrupuleusement respecté la composition de Rubens, mais a laissé libre cours à sa palette.

En effet, l’assemblage chromatique est plus chaud, cette italianisation dédramatise légèrement la scène.

Le rendu des personnages et de l’ambiance permet d’attribuer au copiste une bonne maîtrise du baroque et du rococo.

Tous les peintres se son essayé à la copie de grand maîtres, notamment dans leur jeunesse et cette composition témoigne d’une franche maîtrise d’exécution.

« Vue de village côtier animée » huile sur bois 23 cm x 36.5 cm signée daté 1878

Peintre paysagiste dans la tradition des compositions académiques, il a réalisé de nombreuses vues de villages et villes des pays bas.

Après avoir étudié aux beaux arts de la haye de 1845 à 1849, il se consacre à une carrière de peintre, voyageant notamment à Paris.

L’œuvre présentée:

Représentation d’un village en bord de fleuve.

L’artiste utilise une très fine couche picturale produisant un effet lissé.

« Terrasse de taverne » huile sur planches de bois 47 x 56 cm

Adrian Brouwer est un peintre flamand. Reprenant des sujets chers à Pieter Brueghel l’Ancien (vie paysanne), qu’il traite dans le style influencé par Frans Hals, et Pierre-Paul Rubens par l’intensité lumineuse et la transparence de ses couleurs, il excelle dans les scènes de genre. Il peint exclusivement des scènes de la vie paysanne et de tavernes – danses paysannes, joueurs de cartes, fumeurs, buveurs et bagarres –, caractérisés par une grande vivacité des caractères et par un sens de l’observation remarquable.

L’oeuvre présentée:

Le thème du garçon entreprenant, un autre fume la pipe et on demande à un ménestrel de jouer pour la belle. Le chien an accroche et une belle palette pour bon rendu pour les vêtements.

« Paysage lacustre aux crépuscules » huile sur bois 35 X 46 cm

Probablement formé par les frères Camphuysen, Aert Van der Neer s’installe à Amsterdam au début des années 1630.

Il est d’abord très fortement influencé par la palette de Jan Van Goyen,Salomon van Ruysdael et Pieter de Molij introduisant dans ses paysages des éléments de style « tonal » et utilisant une palette de bruns proche du monochrome.

Hendrick Avercamp a aussi beaucoup influencé ses paysages hivernaux. Il s’est aussi quelque-peu essayé aux scènes d’incendie.

Cependant son style se singularise dans la genèse des clairs obscures qu’il applique à ses paysages de rivières au clair de lune. Le travail de la lumière arrive alors à une quintescence jusqu’alors inégalée et référence de nombreux paysagistes des siècles suivants. Malheureusement, de son vivant, l’artiste n’est pas reconnu par ses pairs et ses oeuvres se vendent mal.

Parmi ses 6 enfants, Eglon sera le seul à reprendre le flambeau paternel avec succès.

Aert Van der Neer meurt dans la pauvreté et dans l’indifférence.

L’oeuvre présentée:

Un classique sujet d l’artiste: La rivière animée sous le clair de lune.

Comme dans chacune des oeuvres de Van der Neer, on retrouve quelques sujets d’agrément autour des 2 axes centraux de ses compositions qui sont la rivière et le ciel, toujours chargé et en combat éternel avec les reflets de lune qui ici lui octroient quelques soupçons de bleu et de jaune

Les sujets d’agrément étant ici les abords de forêts et quelques habitations…

Les tons à peine égayés ainsi que des prémices de coloration jaune et bleue de la zone nuageuse autour de la lune pourraient attribuer la composition à partir des années 1650 (?).

« L’homme au casque d’or » huile sur toile 69x 51 cm

Elève de Rembrandt, il sut développer un style personnel qui lui permis, entre autre, d’avoir comme élève un certain Johannes Vermeer.

Malheureusement il semble qu’une grande partie de ses oeuvres disparurent dans l’incendie provoqué par l’explosion de la poudrière de Delft, laquelle tua l’artiste.

L’oeuvre:

Cet homme au casque d’or, initialement attribué à dont l’original est exposé à la Gemäldegalerie de Berlin, fut l’objet de la première contreverse au sujet des oeuvres du Maître. En effet en 1986, cette attribution fut annulée, faisant peser sur de nombreuses autres oeuvres un doute quant à leur authenticité.

Si on convient donc que ce pourrait être Fabritius qui en est l’auteur, il n’en demeure pas moins que sa célébrité, via de nombreuses gravures,engendra de nombreuses copies, et ce dès le 18e siècle.

Cet exemplaire, dont la toile a été apprêtée par le peintre, est un exemplaire de belle qualité.