Sélection d'oeuvres

Maitres Flamands / Néerlandais

Peintre baroque flamand, il est le fils de Daniel van Heil.

Dans la continuité du style artistique de son père Daniel, il peint de nombreux paysages hivernaux et des scènes d’incendies. Ses représentations de Bruxelles à la fin du XVIIe siècle permirent de mieux comprendre l’impact des guerres sur la ville et sa transformation au cours du siècle.

Il est ordonné maître de la guilde de Saint Luc à Bruxelles en 1668.

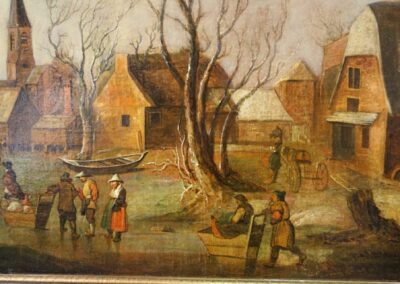

L’œuvre présentée :

L’artiste dépeint une campagne mais qui doit vraisemblablement constituer les faubourgs d’une ville.

Il s’agit d’une belle construction en perspective, avec une ligne fuyante que l’on devine derrière le premier groupe d’immeubles.

La mise en valeur de l’eau et de la terre couverte de douce neige est assurée par une occupation légèrement prépondérante de l’espace, tout en préservant l’équilibre de la composition.

La palette est fraîche, le bistre est omni présent dans cette belle représentation hivernale emplie de douceur.

54cm x 74cm Huile sur panneau.

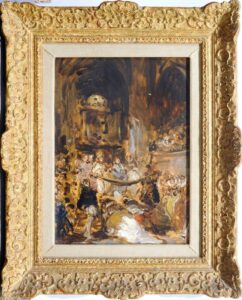

Gillis Mostaert est un artiste célèbre en son temps. Il collabore régulièrement avec Pieter Brueghel l’Ancien et les principaux peintres d’Anvers. Il excelle dans la représentation des scènes de kermesses, de marchés et d’incendie, puis dans la seconde partie de sa carrière dans celle des paysages d’hiver, initiée par Brueghel. Ayant un atelier très prospère, il vit richement sans se préoccuper de laisser un quelconque héritage; lors de sa mort, la vente de la totalité de son atelier permet de rembourser une partie de ses créanciers.

L’oeuvre ici présentée est une version, vraisemblablement d’atelier, de la sixième halte du Christ durant son chemin vers le calvaire.

Véronique, Véronnel ou Bérénice est un personnage de l’époque néo-testamentaire, dont l’histoire se répand entre les VIIe et VIIIe siècles. Dans sa version la plus connue, il s’agit d’une femme pieuse de Jérusalem qui, poussée par la compassion lorsque Jésus-Christ portait sa croix au Golgotha, lui donna son voile pour qu’il pût essuyer son front. Jésus accepta et, après s’en être servi, le lui rendit avec l’image de son visage qui s’y était miraculeusement imprimée (d’où la croyance dans le « voile de Véronique », à ne pas confondre avec le Mandylion et encore moins avec le Saint-Suaire). Les catholiques romains fêtent sainte Véronique le 4 février, et les orthodoxes le 12 juillet.

C’est seulement au XVe siècle, sous l’influence du théâtre des mystères, que se popularise la légende de Véronique associée à la Passion du Christ et à la Sainte Face, et que se développe la vénération de la sainte, à tel point qu’elle devient la figure traditionnelle de la sixième station du chemin de croix.

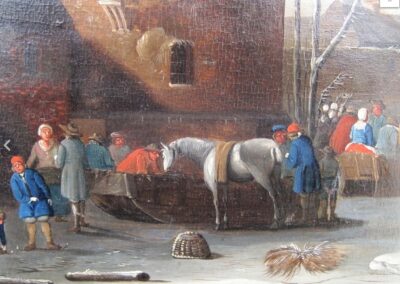

« Le massacre des innocents » huile sur toile 99 x125 cm environ 1580

Pieter Balthazar, Baltens (ou Balten, Baltenius, Balthazarus, ou Pieter Custodis) est un peintre, buriniste et aquafortiste flamand qui composa des scènes de genre paysannes ainsi que des paysages. Il forma un temps Pieter brueghel l’ancien qui en a vraisemblablement repris les thèmes, avec le génie que l’on sait.

Il collabora aussi dans les mêmes sujets avec Marten Van Cleeve, grand peintre primitif ainsi que Gillis Mostaert, maître maniériste de sujets d’histoire de genre et de paysage.

L’œuvre présentée

Initialement attribuée uniquement à Pieter Balten, et ce, sans réelle certitude, de troublantes similitudes avec l’œuvre de Mostaert dans le traitement des personnages permet d’avancer l’hypothèse d’une œuvre collaborative….

Par ailleurs, le village tel que décrit ici est identiquement repris dans des compositions de Marteen Van Cleeve, mais aucun rapprochement avec lui ne peut être fait quant à l’écriture de ce tableau.

Nous restons donc sur une œuvre à quatre mains…

A la fin du XVIe siècle, beaucoup d’artistes voguent sur la vague du paysage d’hiver animé, lancé par Pieter Brueghel en 1567.

C’est donc dans un village des Flandres, dans lequel trône un moulin sur pivot, symbole de la puissance économique de la Flandre, grenier de l’Europe au 16e siècle, que se situe cette scène biblique du massacre des innocents (mise à mort de tous les enfants mâles).

Le traitement du sujet est particulièrement esthétique. Appuyé par une palette de couleurs froides et par l’omni présence de neige et de glace, le dramatique de la situation est quelque peu adouci.

Les silhouettes et les drapées sont tout en galbes, accentuant un style baroque.

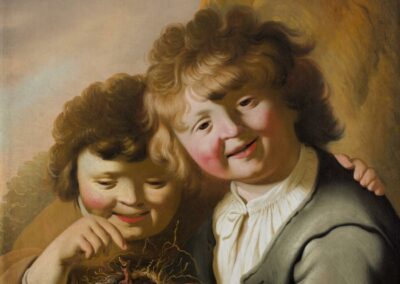

« Deux Enfants Tenant Un Nid d’Oiseaux » (allégorie de la jeunesse) huile sur bois 64.3 x 54.6 cm

Peintre néerlandais de confession mennonite, tout d’abord Influencé par Rembrandt lors de son apprentissage, il subit ensuite l’influence de Rubens et d’Abraham Bloemaert.

Doué pour la représentation des expressions humaines, Il peint plus de 140 tableaux à sujets bibliques, mythologiques ou allégoriques.

Il était un peintre majeur à Amsterdam, possédant atelier et élèves. On rapproche souvent sa facture à celle de l’école Caravagesque d’Utrecht, dont il ne fait pourtant pas partie.

(L’école caravagesque d’Utrecht désigne un groupe de peintres néerlandais qui, dans la première décennie du XVIIe siècle, partirent à Rome en Italie dans le but de parfaire leur formation, comme beaucoup d’artistes à cette époque, mais qui y furent tout particulièrement influencés par les œuvres du Caravage ; après leur retour aux Pays-Bas, ils furent actifs à Utrecht où, durant une période relativement courte, de 1620 à 1630 environ, ils continuèrent à peindre dans un style inspiré par le maître italien. Ils font partie d’un courant européen plus large, connu sous le nom de caravagisme).

L’oeuvre présentée:

Le thème des enfants tenant un nid d’oiseaux fut représenté à plusieurs reprises dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. L’image la plus précoce connue de ce sujet provient d’une gravure de Jan Saenredam exécutée d’après un dessin de Hendrick Goltzius. L’inscription de la gravure précise que cette dernière représente le printemps et qu’elle appartient à une série de quatre gravures sur les quatre saisons. Si l’œuvre de Backer n’appartient pas à une série des quatre saisons, elle peut être interprétée de façon plus générale comme une allégorie du printemps de la vie, et sera ré-utilisée par les peintres jusqu’au début du XIXe siècle. L’aspect rustre des deux enfants, certes expressifs mais sans détails et la lumière relativement froide du tableau est semblable aux compositions des artistes caravagesques d’Utrecht.

« Nature morte dans un vase Néréide », huile sur toile (doublée) 73x59cm

Fils de peintre, il débute très tôt sa carrière et devient maître de la guilde de Saint Luc à 13 ans, devenant le doyen à 27, ce qui témoigne une exceptionnelle reconnaissance de ses pairs.

En 1705 il quitte à la Flandres pour s’installer à La Haye, ville des provinces unies. Il en revient comme il est parti : ruiné. Non pas qu’il n’ai eu de succès, car les commandes affluaient, mais son mode de vie étant bien supérieur à ses moyens.

Gaspar Peeter Verbruggen peint exclusivement des natures mortes, accentuant le côté décoratif, qui peut-être faisait défaut aux compositions flamandes du début du XVIIe siècle.

Il aura collaboré avec un grand nombre d’artistes, et ne signant que rarement ses œuvres, celles-ci restant toujours difficiles à attribuer avec plénitude.

L’œuvre :

Ce tableau est une vanité : Posées dans un vase représentant les nymphes marines de la mythologie Grecque, certaines fleurs se dressent orgueilleusement, d’autres ploient, évoquant la fragilité et la brièveté de la vie et de la beauté. Le bouquet est composé entre autres de tulipes, pavots, œillets, roses, anémones et boules de neige…

La représentation d’une fleur coupée vise à rappeler la signification de la vie et celle d’un bouquet de fleurs, l’ensemble de ses composantes.

Peut-être une allusion à un verset du Livre de Job : « Pareil à la fleur, l’homme s’épanouit et se fane, il s’efface comme une ombre… »?

Le pavot, la tulipe, l’œillet sont-ils autant de symboles de la brièveté de la vie ?

Le pavot, avec ses propriétés somnifères bien connues depuis l’antiquité, est associé au sommeil éternel.

L’œillet, importé de Tunisie, est un symbole de la Passion du Christ.

L’anémone enfin, dont le nom vient du grec anémos, le vent, est un symbole funèbre invoquant la précarité et la brièveté de la vie

– Le bouquet évoque donc l’état transitoire de notre vie sur terre. Il associe la fleur dans sa plénitude à la fleur flétrie dont les pétales tombent au pied du vase.

Dans la plupart des cas et ainsi l’œuvre de Verbruggen, le tableau est la formulation d’une alternative :

Il nous fait prendre conscience du choix que nous devons sans cesse accomplir. L’existence ici-bas s’oppose à la vie céleste, l’actuel à l’éternel, le matériel au spirituel, le sensuel à l’intellectuel, l’excès à la modération, la vanité à l’humilité, le mensonge à la sincérité, la paresse à la diligence, la superstition à la religion, le jour et la nuit.

Aparté : Les fleurs et leur signification dans la peinture du XVIe et XVIIe siècle :

Dans les bouquets du XVIe siècle apparaissent parfois des symboles d’éternité

Comme le romarin ou la santoline (petit cyprès),plantes consacrées à la mort

et dont le parfums se conservent longtemps. La similitude avec le cyprès est,

dans ce dernier cas, évidente. Par sa forme élancée, son feuillage persistant

et toujours vert, le cyprès passe depuis l’Antiquité pour un symbole de l’éternité; il est encore aujourd’hui l’arbre du cimetière.

Dans la plupart des cas, un tableau de cette époque est la formulation d’une alternative.

Il nous fait prendre conscience du choix que nous devons sans cesse accomplir. L’existence ici-bas s’oppose à la vie céleste, l’actuel à l’éternel, le matériel au spirituel, le sensuel à l’intellectuel, l’excès à la modération, la vanité à l’humilité, le mensonge à la sincérité, la paresse à la diligence, la superstition à la religion: Mal contre Bien

Le jour et la nuit sont parfois représentés par des fleurs particulières, le tournesol par exemple, cette fleur diurne dont le mouvement suit la trajectoire du soleil. Dans la littérature et l’emblématique, le

tournesol est un symbole de la relation à Dieu. Le souci sera utilisé dans le

même sens. Parce qu’elles s’ouvrent au petit matin et se ferment le soir, les

belles-de-jour (ou ipomées) symbolisent également le jour. Le pavot est l ‘une

des fleurs nocturnes les plus courantes ;l’opium extrait de ses fruits provoque

le sommeil et ravit la conscience.

Le symbolisme du jour et de la nuit anime les peintures de fleurs de

Plusieurs artistes hollandais de la seconde moitié du XVIE siècle.

La tulipe (Tulipa). Du perse « toulipan » (désigne le turban). Elle est importée de Constantinople, et devient au XVIe siècle une des fleurs les plus représentées,

symbolisant luxe, puissance et richesse. On la retrouvera dans les « Vanités”……

La fritillaire méléagre ou pintade (Fritillaria Meleagris). Fleur étrange, rose violacé moucheté de blanc, qui provient d’Europe méridionale et apparaît chez nous à cette époque. Une autre fritillaire, la fritillaire impériale, connaîtra la même fortune que la tulipe et symbolisera elle aussi orgueil et vanité.

Le pavot, avec ses propriétés somnifères bien connues depuis l’antiquité, est associé au sommeil éternel.

L’œillet, importé de Tunisie, est un symbole de la Passion du Christ.

L’anémone enfin, dont le nom vient du grec anémos, le vent, est un symbole funèbre invoquant la précarité et la brièveté de la vie.

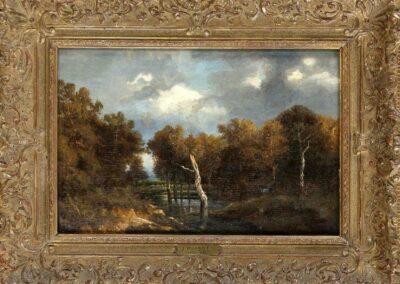

« Paysage au marécage boisé » huile sur bois 26×35 cm

Peintre et graveur néerlandais, issu d’une famille de peintres, il est notamment le neveu de Salomon Van Ruysdael, l’autre parent célébrissime. Tout comme son oncle, il excelle dans les paysages et, dans une moindre mesure, dans les compositions marines et animées.

Il est considéré comme le plus talentueux peintre paysagiste des provinces unies.

Les œuvres des deux Ruisdael les plus illustres sont parfois assez proches, Salomon s’attachant à souvent écrire son nom avec un Y alors que le I était plus fréquent pour le Jacob.

Durant toute sa vie, ponctuée par des voyages en Allemagne et en Scandinavie, il s’attache à peindre une nature avec minutie et réalisme, transposant des atmosphères parfois différentes, mais toutes génératrices d’une émotion qui emplie le contemplateur.

Il sera référence pour les paysagistes anglais du siècle suivant…puis principale ressource des peintres de Barbizon.

Parmi les singularités de Van Ruisdael, on retiendra aussi cette série de « marécages boisés » peinte à partir de l’année 1665 qui représente un motif nouveau pour le genre.

L’œuvre présentée:

Ce motif de marécage boisé doit donc être daté comme postérieur à 1665. C’est dans ces plus simples termes du profane que le tableau trouve toute sa signification : « on est là, devant, on regarde…et après quelques secondes, c’est difficilement descriptible mais il se passe quelque chose, un peu comme un frisson ».

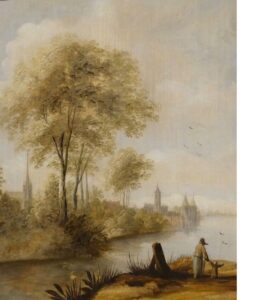

« vue de village depuis la rive animée d’un fleuve » huile sur bois 32cm x 26cm

Peintre néerlandais, frère de Isaac van Ruisdael et neveu de Jacob.

Formé par Esaias van de Velde, il a commencé sa carrière avec des paysages sous la neige, puis s’est spécialisé dans les paysages (de plaines, de grèves, de rivières et canaux) ainsi que de marines paisibles. il est un des rares peintres ne travaillant pas sur commandes, vendant sa production personnelle. De ses transpositions se dégagent une grande sérénité, que l’on peut définir succes-sivement sous l’influence de Jan van Goyen et de son élève Pieter de Molyn et enfin de son neveu Jacob.

L’œuvre présentée:

La promenade de cette mère et de son enfant nous font découvrir les abords vraisemblables d’une lointaine ville côtière.

Cette construction d’une perspective en légère diagonale qui s’étend jusqu’à la ligne de fuit est de belle facture avec une touche fine, précise, détaillant les feuillages d’arbres à la manière d’une aquarelle. Des tons bistres et gris-vert égaient la scène.

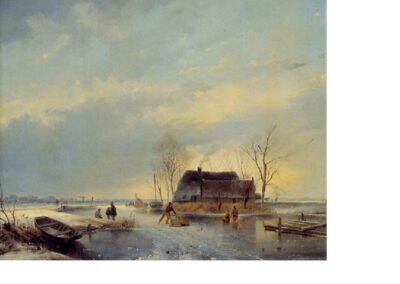

« Paysage d’hiver au moulin » Huile sur panneau signée 28×41.5cm

Elève d’Andreas Schelfhout, Leickert est entièrement spécialisé dans les paysages de neige, qu’il peint la quasi totalité de sa vie, entre La Haye et Amsterdam. Si ses compositions ne diffèrent que peu des paysagistes de son époque, il se singularise par sa touche parfois plus large et léchée et sa palette chatoyante et tout en contraste.

L’œuvre présentée:

Scènes de patineurs sur une rivière gelée des pays bas.

Une magnifique échappée de lumière illumine le centre de la toile qui est occupée par un moulin et un petit groupe de villageois. L’œuvre est d’une composition rayonnante dans son ensemble. Le Maître est un habitué à l’utilisation d’une matière picturale moins lisse que ses pairs et de teintes plus saturées et plus chaudes.

Note : Porte une inscription à l’encre sur une étiquette ‘Souvenir / affectueux / Charles Leickert’

« Scène de campagne dans un paysage hivernal » huile sur bois 32.5 x 42 cm

De style académique, dans la lignée des Maîtres du siècle précédant, Andreas Schelfhout figure parmi les peintres paysagistes Néerlandais les plus célèbres au 19e siècle.

Il perpétue la tradition du paysage telle que définit par Jacob Van Ruisdael ou Meindert Hobbema.

En 1815, il crée son propre atelier de peinture et devient membre de la société des artistes du Studio Pulchri à La Haye. Grâce à son excellence dans la technique picturale par la finesse de sa touche, son sens de la composition et l’utilisation des couleurs naturelles, sa renommée dépasse rapidement les Pays bas.

Il peint des scènes d’été, des paysages de plage animées, mais ses peintures d’hiver rencontrent un tel succès qu’il en fait une spécialité.

Pour s’inspirer des différents courants, il voyage en Europe, mais pas en Italie. Le volume de sa production personnelle est moyen mais les disciples de son atelier l’épaulent intensément et notamment de nombreux artistes devenus célèbres à leur tour: Johan Hendrik Weissenbruch, Johan Bartold Jongkind, Charles Leickert, Nicholas Roosenboom, Willem Troost, le peintre américain Louis Rémy Mignot – école d’Hudson- JFrans Breuhaus de Groot, Joseph Gerardus Hans, Cornelis Petrus ‘t Hoen, Lodewijk Kleyn, J.Weissenbruch…

L’œuvre présentée:

Quelques villageois en patins sur la rivière gelée

En premier plan une embarcation amarrée sur la berge et prise dans les glace nous présente l’habituelle scène de la vie hivernale dans les campagnes néerlandaises.

Un personnage pousse un traineau dans lequel semble se tenir un animal, ça et là de petits groupes discutent devant une chaumière, tandis qu’on distingue, plus loin, un campement de marchands ambulants et que la ville

et ses moulins habille discrètement l’horizon.

La touche est extrêmement fine et lissée avec une finition presque porcelaine.

Un bel exemple de l’exécution raffinée de Shelfhout. Charles Leickert’

« Les pèlerins d’Emmaus » huile sur toile (doublée) 65 x 81 cm

Cette interprétation Flamande du récit biblique tiré de l’Évangile selon Luc est peut-être une occasion pour l’artiste d’enrichir le paysage par des personnages et une histoire.

Les pèlerins sur le chemin qui mène a Emmaüs rencontrent le Christ. Parmi ses trois figures au premier plan, à gauche, le Christ est reconnaissable grâce a son nimbe et ses habits (dans les œuvres de l’école anversoise il est souvent représenté habillé d’une tunique pourpre et d’un manteau rouge). On voit l’étonnement des deux voyageurs qui doutent de la résurrection de leur maître. Comme il est de coutume, le paysage les entourant ressemble plus à des massifs boisés de la Flandre, qu’aux terres arides de la Galilée. L’artiste intègre ce récit biblique dans son époque contemporaine et dans un environnement plein de vie. Ainsi des scènes secondaires de chasseurs se déroulent simultanément.

Les effets de la lumière dans les feuillages de l’arbre central génèrent des volumes grâce à des nuances de la palette allant du brun au jaune mélangé de vert.

Notre tableau séduit par sa palette typiquement flamande aux tonalités vert-turquoise et son traitement de lumière associé a la précision dans l’exécution de la végétation. Elle ne déroge pas aux standards des tons de l’époque (XVIe-début du XVIIe) : les ocres en avant-plan (couleurs chaudes) suivi des verts puis des bleus (couleurs froides), afin de créer l’impression de profondeurs, mais le traitement des arbres et de leur feuillages est quelque peu atypique et semble ne s’approprier aucune écriture reconnaissable.

Dans ce paysage l’artiste nous transmets non seulement son admiration pour la nature, mais aussi sa quête de bonheur à travers la contemplation du monde.

Nota : Cadre Antique doré à la feuille d’or et finement sculpté en 3 ordres.

« Les proverbes flamands » Huile sur bois (plateau de bois fruitier) 28x46cm d’une paire formant pendant.

Fils de Pieter Brueghel l’Ancien et frère de Jan Brueghel l’Ancien.

Son père meurt quand il a 5 ans, puis sa mère quelques années plus tard. Pieter et ses deux jeunes frères et soeurs Jan et Marie sont recueillis par leur grand-mère maternelle Mayken Verhulst, peintre, comme son illustre défunt mari Pieter Coecke van Aelst. Les deux frères s’installent à Anvers, Pieter intégrant l’atelier de Gillis van Coninxloo.

Il est reçu franc-maître en 1585 et entreprend une carrière dans la réalisation de copies revisitées ou de dérivées des œuvres rustiques de son père, pour lesquelles il a de très nombreuses commandes.

C’est grâce à lui que son père devient encore plus illustre post mortem, mais globalement c’est le nom qui est commercial, quel que soit le membre de la famille, ce qui, au demeurant, perdure de nos jours, malgré le nombre important de peintres que compte cette famille.

Son atelier est prospère, comptant de nombreux élèves, mais son alcoolisme supposé le dessert peut-être dans le choix de ses décisions commerciales, car malgré une très bonne fortune, il meurt dans une certaine précarité.

L’œuvre présentée :

Les proverbes flamands :

Il s’agit d’une composition originale sur un des thèmes de son père

Singulièrement peint, à des fins ornementales, sur un plateau de service en acajou, la couche picturale est, elle, posée sur une simple préparation d’aspect blanchâtre.

Les personnages, nombreux sont savamment organisés dans les cieux, sur terre et dans les eaux. Leur traitement est plus moderne que dans les œuvres du père. Tous narrent un des nombreux proverbes flamands dont beaucoup perdurent dans notre langage actuel, parmi lesquels on reconnait : « l’un tond le mouton l’autre le porc » (L’un a tous les avantages, l’autre aucun), « une paysanne jette des roses à des pourceaux » -équivalent du latin Margaritas ante porcos-, « combler le puits quand le veau s’est déjà noyé (Ne réagir qu’après la catastrophe), « porter l’eau d’une main et le feu de l’autre » (cancaner ; ou bien : faire le mal d’un côté et le réparer de l’autre)…..

« Les proverbes flamands » Huile sur bois (plateau de bois fruitier) 28x46cm d’une paire formant pendant.

Fils de Pieter Brueghel l’Ancien et frère de Jan Brueghel l’Ancien.

Son père meurt quand il a 5 ans, puis sa mère quelques années plus tard. Pieter et ses deux jeunes frères et soeurs Jan et Marie sont recueillis par leur grand-mère maternelle Mayken Verhulst, peintre, comme son illustre défunt mari Pieter Coecke van Aelst. Les deux frères s’installent à Anvers, Pieter intégrant l’atelier de Gillis van Coninxloo.

Il est reçu franc-maître en 1585 et entreprend une carrière dans la réalisation de copies revisitées ou de dérivées des œuvres rustiques de son père, pour lesquelles il a de très nombreuses commandes.

C’est grâce à lui que son père devient encore plus illustre post mortem, mais globalement c’est le nom qui est commercial, quel que soit le membre de la famille, ce qui, au demeurant, perdure de nos jours, malgré le nombre important de peintres que compte cette famille.

Son atelier est prospère, comptant de nombreux élèves, mais son alcoolisme supposé le dessert peut-être dans le choix de ses décisions commerciales, car malgré une très bonne fortune, il meurt dans une certaine précarité.

L’œuvre présentée :

Les proverbes flamands :

Il s’agit d’une composition originale sur un des thèmes de son père

Singulièrement peint, à des fins ornementales, sur un plateau de service en acajou, la couche picturale est, elle, posée sur une simple préparation d’aspect blanchâtre.

Les personnages, nombreux, sont représentés dans un intérieur paysan. Leur traitement est plus moderne que dans les œuvres du père. Tous narrent un des nombreux proverbes flamands dont beaucoup perdurent dans notre langage actuel, parmi lesquels on reconnait : « porter l’eau d’une main et le feu de l’autre » (cancaner ; ou bien : Faire le mal d’un côté et le réparer de l’autre), « allumer une bougie pour le diable (Flatter tout le monde sans discernement), « Il y a plus qu’un hareng vide dans tout cela » (Il y a des choses cachées), « peiner à aller d’un pain à un autre » (Ne pas arriver à joindre les deux bouts)…

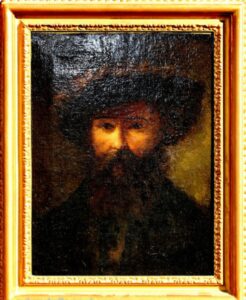

« Portrait d’homme à la barbe » (Juif?) huile sur toile 51x37cm

Rembrandt est un peintre néerlandais. De mère catholique et de père protestant, la religion a beaucoup marqué son œuvre. Après un court apprentissage à leyde, il se marie et s’installe à Amsterdam, louant puis achetant une belle demeure luis servant aussi d’atelier, (actuel musée de la maison Rembrandt) dans le quartier huppé de Breestraat.

Le quartier devient Petit à Petit un emplacement prisé par de nombreux riches commerçants et immigrants juifs, lesquels seront souvent clients de son atelier.

Sa vie intime est jalonnée d’innombrables trajédies: Sa première épouse, puis sa mère et enfin 3 de leur 4 enfants mourront en bas âge. Les relations avec sa seconde compagne (qu’il n’a pas épousée) se termineront au tribunal puis à l’asile de fous pour cette dernière. Il aura alors une troisième et dernière compagne qui mourra elle aussi.

Vivant avec son fils Titus qu’il chérit, il sera définitivement seul après le mariage de celui-ci, sans revenu car dépossédé de la faculté de gérer ses oeuvres après une faillite complète dans laquelle, notamment sa maison a été vendue aux enchères. Après la mort de Titus, il emmenage avec sa belle fille. Sa fille Cornelia, sa belle-fille Magdalena et sa petite-fille Titia sont à ses côtés quand il meurt, le 4 octobre 1669 à Amsterdam. Désargenté, il est inhumé quatre jours plus tard dans une tombe louée dans l’église Westerkerk dont il ne reste plus rien. Sa descendance pourra toutefois bénéficier d’un précieux héritage, car ses oeuvres avaient une grande valeur même de son vivant.

Le style de Rembrandt se caractérise par une couche picturale épaisse et rugueuse, en contradiction avec la touche mince et lisse de ses contemporains. Sa facture aussi moins précise et surtout moins méticuleuse que ses pairs, passe même à l’époque pour négligée, tout comme le paraissent les sujets choisis par l’artiste.

Le travail de la lumière est hors norme, à la manière d’un Caravage apaisé.

Bien que le portrait occupe une place très prépondérante dans son œuvre, il s’est essayé à tous les genres, nature morte exceptée.

Graveur passionné, il a aussi contribué à la transformation du procédé de gravure à l’eau-forte et, de son vivant, ce sont ses estampes qui ont circulé dans l’Europe entière.

L’œuvre présentée :

On sait que dans son atelier, les élèves se peignaient les uns les autres avant d’acquérir la maîtrise leur permettant de participer aux commandes. L’oeuvre de Rembrandt est très considérable, à tel point qu’il est encore dificile de lui attribuer une intervention même partielle dans les oeuvres créées dans son atelier et entourage, tout comme il est parfois difficile de garantir la complète paternité de celles qui lui sont pleinement attribuées.

Le portrait de l’homme à la barbe, peut-être un juif habitant le quartier de Breestraat est un exemple très caractéristique de traitement du sujet comme souhaité par le Maître:

Ce n’est pas l’arête mais le haut du nez qui forme la ligne de démarcation entre les zones de lumière et les zones sombres, et comme toujours, le visage est partiellement éclipsé avec un nez très brillant et bien mis en évidence .

On note aussi une présentation dépouillée de formalisme avec, au contraire, une représentation vivante et théâtrale du sujet : regardons cet homme face à face, puis déplaçons nous à droite et à gauche…ses yeux nous suivent !

« Fumeurs à l’entrée d’un cabaret » huile sur bois monogrammée 28.5 x 37 cm

Peintre Flamand, il est le premier maillon de 3 générations de peintres de renom. Il eu 6 enfants dont 4 fils avec lesquels il peignait quotidiennement. Habile marchand d’art, il vendait ses œuvres ou/et celles de ses fils sous une seule signature David Tenier ou souvent un simple monogramme D.T

Il étudia auprès de Rubens, et fut donc influencé pour entreprendre des compositions de motifs sacrés, historiques ou mythologiques. Pourtant il doit sa renommée à ses représentations du terroir, des paysages Anversois, des foires et des scènes de genre marquées par un sens de l’humour, dans lesquelles il entraine ses fils et plus particulièrement David le jeune, dont les futures compositions seront systématiquement confondues avec celles du père.

A eux deux, ils auront irréversiblement donné les lettres de noblesse à la scène de genre, dernier échelon de la peinture de l’époque, s’adressant alors nouvellement à des gens sans culture.

Leurs œuvres orneront nombres de salons de demeures sans noblesse.

La maîtrise des effets de lumières complétée par des tons francs et expressifs sont utilisés dans des compositions ironiques (attitude des personnages) et parfois ludiques (fêtes de village notamment).

L’œuvre présentée :

Ce motif est une constante pour Les Teniers père et fils: une scène de village. Une première accroche composée de l’attablée de paysans fumant la pipe à la terrasse d’une taverne, puis un motif secondaire composé d’un groupe de personnages élégamment habillés, semblant répondre à l’invitation d’un paysan tout en observant les fumeurs. L’œuvre, exécutée au début du 17e siècle conserve l’étalonnage habituel des couleurs : les ocres en premier plan, les verts en second et les bleus en dernier, afin de donner une profondeur (infimement utilisé ici, tant les accroches demeurent dans les 2 premiers plans)

L’œuvre est un magnifique exemple de l’œuvre des Teniers : une touche extrêmement mince et une matière picturale travaillée avec une infinie finesse, un ocre et un bistre dominant mais naturellement réhaussés par des pointes de couleurs chaudes employées sur chaque personnage.

à noter: Un agrandissement au moyen d’une bande de bois d’1cm environ dans la partie inférieure.

« Village du nord animé » Huile sur panneau de chêne parqueté 49,5 x 63,5 cm.

Isaac Van Osten est un peintre Anversois exclusivement paysagiste, membre de la guilde de Saint Luc.

Il pent dans l’atelier de son père.

Sa carrière, relativement courte est fortement marquée par l’influence de Jan Brueghel l’ancien et des paysages de Pieter Brueghel le jeune.

L’œuvre présentée :

Il s’agit d’une présentation de la vie typique d’un village (sujet habituel de l’artiste).

Il est possible qu’une formation à l’aquarelle est précédé son exécution, d’où une finesse, une délicatesse et une certaine fluidité des coloris qui s’estompent au fur et à mesure de la perspective.

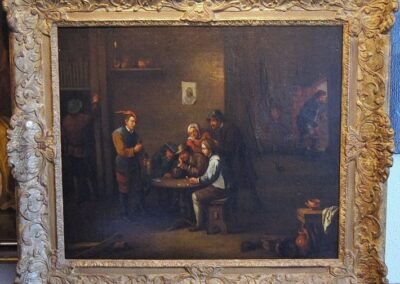

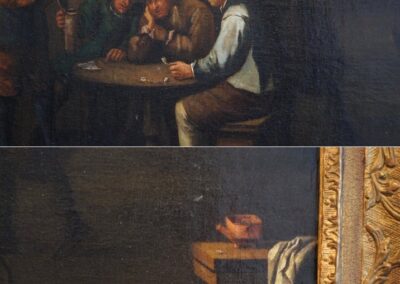

« Scène grivoise dans un intérieur » huile sur toile doublée 65 x 81 cm

Né d’une famille de peintre, il fait ses premières armes dans l’atelier familial.

Membre puis doyen de la guilde de Saint Luc, il s’emploie à copier les sujets en vue des autres peintres et de les retranscrire à son style personnel.

Jusqu’au milieu de sa carrière, il décrit des scènes très animées de villages, d’intérieurs d’atelier ou paysans, dans lesquelles il ajoute quelques éléments de cuisine et des récoltes du jardin, le tout dans des compositions colorées.

Sur le tard, ses sujets évoluent vers plus de dignité.

L’œuvre présentée:

Preuve de son succès, le motif a été exécuté à plusieurs reprises entre la le milieu du XVII et le début du XVIIIe siècle. Il représente un vieil homme qui s’acoquine avec une servante sous le regard discret de son épouse. Le sujet devait probablement amuser la bourgeoisie et avait sa place sur le marché.

C’est aussi une bonne description de la composition d’un intérieur paysan de l’époque.

Le jeu de lumière sur l’avant plan permet de confirmer l’expertise dans le travail d’exécution.

A noter : Exceptionnel cadre ancien de style Louis XIV dit « à coins fleuris ».

« Le voleur de la taverne » huile sur toile 53 x 63 cm

L’artiste a repris le motif cher aux artistes tels Adrian Brower et David Teniers, celui d’une scène de jeu dans une taverne, mais il y a malicieusement introduit un second sujet en arrière plan : un voleur de pichet de vin.

Le jeu de lumière permet de mettre en exergue deux plans : d’une part ce qui doit détourner l’attention : les personnages autour affairés autour de la table, d’autre part, l’objet du vol, l’entassement des récipients de nourriture et boissons, consommées ou dans l’attente de l’être.

La signification est ainsi complète et le voleur s’enfuit discrètement, aidé par la sombre palette de l’artiste.

A noter : beau cadre ancien de style Louis XIV.

« Scène de village animée » huile sur bois 38.5 x 49 cm

Initialement formé à Hoorn, puis à Haarlem chez Esaias Van de Velde l’Ancien, il intègre la guilde de Saint Luc à Leyde avant de s’installer définitivement à La Haye, comme peintre et marchand d’art.

IL se spécialise dans le paysage, et dans une moindre mesure, dans les marines. On peut cependant définir la grande majorité de son œuvre comme étant des paysages dans lesquels l’eau prend une place prépondérante.

Il a ainsi fait de nombreuses représentations d’embouchures de fleuves, de villes côtières, et ce, toujours aux pays bas. L’utilisation de l’espace, occupé en majorité par des ciels chargés, alourdit la représentation.

Son style se caractérise à partir des années 1620 : il peint principalement sur des panneaux. Sa description est toujours approximative, volontairement brouillonne, floue, comme impressionniste.

L’utilisation d’une palette restreinte qui devient au fil du temps presque monochrome dans les bruns et ocres, transmet une ambiance.

van Goyen est un narratif pas un figuratif qui a marqué son époque par sa singularité.

On lui attribue plus de 1000 huiles et autant de dessins et gravures, sans comptabiliser copies et pastiches.

Il du exercer d’autres métiers tels commissaire-priseur, expert en art puis en immobilier pour faire vivre sa famille mais finit sa vie ruiné et très endetté, après avoir spéculé sur l’importation de tulipes.

L’œuvre présentée:

L’artiste, disciple de Van Goyen, n’a presque utilisé que du brun et ocre, avec un seul passage au rose pour le ciel: maisons, arbres, végétation, rivière…

et même les personnages, en légère frise, semblent noyés dans cette impression picturale, ne s’en détachant que grâce à de rares touches plus colorées.

Aussi, le traitement des arbres est typique de l’œuvre du Van Goyen.

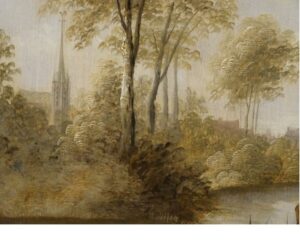

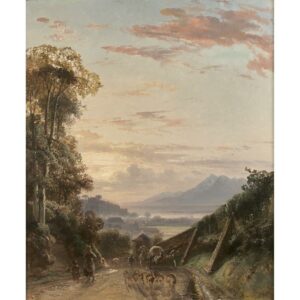

« Forêt Italianisante » animée huile sur toile monogrammée MJ 35.5 x 47.5cm

Cette œuvre est composée dans le style de Jakob philipp Hackert (1737-1807) peintre Prussien, né en Italie, spécialisé dans les compositions animées sur fond de paysages italiens

L’oeuvre présentée:

Un couple de villageois accompagnés d’un chevreau discutent sur un chemin. Au loin une demeure, au pied des montagnes.

Mallgré la fine exécution des personnages, le motif de la nature se suffit presque à lui même.

Une touche morcelée et pointillée pour la transcription des détails donne un aspect grêlé aux constructions des premiers plans (terre, personnages, troncs et feuillages), tandis que les plans lointains

sont traités de manière plus « vaporeuse »

La perspective est créée au moyen d’arbres repoussoirs savamment distribués ainsi qu’une construction en diagonale.

«Bateaux de commerce dans l’ embouchure d’un fleuve imaginaire» huile sur toile 50 cm x 60 cm

Jan Abrahamsz Beerstraaten est un peintre néerlandais spécialisé dans des peintures de bâtiments et des marines. Ila composé plusieurs représentations de batailles navales

L’œuvre présentée :

L’artiste dépeint l’intense activité fluviale de la république des Provinces-Unies dans un port tropical imaginaire.

On pourrait croire en un port des colonies lointaines mais les navires sont bien représentatifs de la marine marchande fluviale et l’un d’entre arbore un pavillon de marine marchande des provinces unies.

Les effets atmosphériques prononcés de la composition forment une atmosphère presque poétique.

Hormis les retranscriptions de combats navals, Beerstraten peint généralement des eaux calmes dans des œuvres emplies de quiétude.

«Paysage rocheux animés» huile sur cuivre 33 cm x 43.20 cm

Peintre flamand, Joos a fait ses premières armes avec son père Bartholomeus, lui-même peintre et marchand d’art.

Il est le petit-fils de Joos(1) de Momper peintre à Bruges. En 1581 il devient franc-maître de la guilde Saint-Luc puis doyen en 1611.

Paysagiste au style encore maniériste, il est le peintre des vastes horizons et des escarpements rocheux pittoresques. Il laisse généralement la finition des figures à

Son atelier est important et ses élèves les plus doués assurent généralement la finition des figures à moins que ses compères Jan Bruegel (I et II), Sébastian Vranck, Hendrick Van Balen, Peeter Snayers, ou David Teniers le Jeune ne s’en chargent…

A partir des années 1590, ses supposés voyages en Italie, pourraient expliquer une certaine italianisation de ses compositions.

L’œuvre présentée :

La singulière découpe des rochers dans leur tonalité caramélisante ne laisse aucun doute quant à l’attribution de la composition.

On retrouve les caractéristiques de la perspective telle que construite au XVIe siècle : un premier plan dans les ocres, puis un refroidissement progressif de la palette pour terminer l’horizon en bleuté.

Cette rivière qui nous emmène jusqu’à la ligne de fuite est emplie de lyrisme.

« Forêt Italianisante animée » huile sur toile monogrammée MJ 35.5 x47.5cm

Cette œuvre est composée dans le style de Jakob philipp Hackert (1737-1807) peintre Prussien, né en Italie, spécialisé dans les compositions animées sur fond de paysages italiens

L’oeuvre présentée:

Un couple de villageois accompagnés d’un chevreau discutent sur un chemin. Au loin une demeure, au pied des montagnes.

Mallgré la fine exécution des personnages, le motif de la nature se suffit presque à lui même.

Une touche morcelée et pointillée pour la transcription des détails donne un aspect grêlé aux constructions des premiers plans (terre, personnages, troncs et feuillages), tandis que les plans lointains

sont traités de manière plus « vaporeuse »

La perspective est créée au moyen d’arbres repoussoirs savamment distribués ainsi qu’une construction en diagonale.

« Scène de patinage dans un village ». Huile sur toile doublée 52x75cm

Peintre majeur, néerlandais par adoption après le départ des garnisons espagnoles, il prend souvent pour motifs les escarmouches, embuscades et brigandages qui sont encore légions dans une hollande pas encore pacifiée. Les scènes de patinages sont aussi sont domaine.

Il est l’un des premiers à avoir expérimenté la technique de l’eau forte avec l’aide, notamment de son fils Jan.

L’œuvre présentée:

Le village est peut-être Pède-Ste-Anne dans le Brabant, et la ville en arrière-plan, vraisemblablement Anvers, conférant ainsi un lien avec la célèbre composition de Brueghel l’Ancien « la cage à l’oiseau »

Composé d’une douzaine de maisons rougeâtres et d’une église, le tout avec des toits à peine enneigés. Malgré que le sujet semble être le bavardage ou l’activité habituelle des villageois chaussés de leurs patins, la composition est articulée autour du clocher, élément central de l’œuvre.

Les éléments du premier plan sont, eux, dans leur ombre propre

« Paysage de rivière sous la lune » huile sur bois 30 x 46 cm

Probablement formé par les frères Camphuysen, Aert Van der Neer s’installe à Amsterdam au début des années 1630.

Il est d’abord très fortement influencé par la palette de Jan Van Goyen,Salomon van Ruysdael et Pieter de Molij introduisant dans ses paysages des éléments de style « tonal » et utilisant une palette de bruns proche du monochrome.

Hendrick Avercamp a aussi beaucoup influencé ses paysages hivernaux. Il s’est aussi quelque-peu essayé aux scènes d’incendie.

Cependant son style se singularise dans la genèse des clairs obscures qu’il applique à ses paysages de rivières au clair de lune. Le travail de la lumière arrive alors à une quintessence jusqu’alors inégalée et référence de nombreux paysagistes des siècles suivants. Malheureusement, de son vivant, l’artiste n’est pas reconnu par ses pairs et ses oeuvres se vendent mal.

Parmi ses 6 enfants, Eglon sera le seul à reprendre le flambeau paternel avec succès.

Aert Van der Neer meurt dans la pauvreté et dans l’indifférence.

L’oeuvre présentée:

La rivière (l’Ysser?) animée sous le clair de lune.

Comme dans chacune des oeuvres de Van der Neer, on retrouve une échappée occupée par une rivière dans laquelle se reflêtent quelques sujets d’agrément. Le ciel, toujours chargé et en combat éternel avec les reflets de lune.

Les sujets d’agrément étant ici la ville en perspective et quelques silhouettes humaines et animales…

La monochromie des bruns et gris attribuent vraisemblablement la composition au début des années 1640, avant que l’artiste ne colore ses nuages de rose ou de jaune ou de bleu turquoise.

« Paysage fluvial animé » Huile sur toile 42 x 53 cm

Peintre flamand, il vit et débute sa arrière au pays bas, mais c’est à Rome qu’il se perfectionne et a ses principaux commanditaires, notamment le Pape.

Son atelier Romain est un lieu de rencontre pour de nombreux peintres flamands et néerlandais, mais aussi Italiens parmi lesquels Annibale Carraci.

Paul Bril peint de nombreux paysages à la manière de Gillis Van Coninxloo et de Jan Brueghel l’Ancien, son principal référent.

Il revendique cependant l’influence très marquée qu’a eu l’École de Frankhenthal (Rhénanie) pour la composition de ses paysages.

(Frankenthal, ville de Bavière, refuge des peintres protestants fuyant les persécutions, était aussi un lieu de passage privilégié entre les Pays-Bas et l’Italie, il n’est pas étonnant de noter des similitudes de style entre cette école constituées de peintre hollandais et les paysagistes travaillant en Italie au début du xviie siècle.Elle est à l’origine du style italo-flamand, développé à Venise et qui se propagea aussi au nord jusqu’au Pay-bas).

L’œuvre présentée:

Ce paysage est typique de Paul Bril sous l’influence de l’école de Frankenthal,

Avec la palette de couleurs traditionnelle, on retrouve les aspects tourmentés et noueux des arbres ainsi qu’une belle enveloppe de romantisme qui prédit le baroque néerlandais du paysage.

« Entrée de village animé », huile sur bois 57.3 x 69.6 cm

Actif à Haarlem entre 1630 et 1650. Ses œuvres sont rares et influencées par Jan van Goyen Pieter de Molyn et Cornelis Vroom dont il est l’ami ;

Plus à l’aise dans les paysages que dans le traitement des figures, il lui arrive de collaborer avec les frêres Van Ostade dans certaines compositions animées.

L’œuvre présentée :

L’artiste a dépeint une belle entrée de village dans le goût de Jan Van Goyen. : L’utilisation uniforme et omni présente des bistres et des ocres donnent à sa composition une impression de monochromie, seulement rompue par le vert des feuillages.

« Les traineaux attelés devant une ville fortifiée » huile sur bois. Fin XVIIe siècle.

Peintre et marchand d’art néerlandais. Il est connu pour ses paysages de scènes d’hiver, ses paysages urbains, ses scènes de port, de plages, de rivières et de villages animés.

Ses œuvres sont dans le goût de Klaes Molenaer

L’œuvre présentée:

L’artiste dépeint des taxis qui attendent leurs clients à la sortie de la ville. Les attelages sont constitués par des traineaux qui vont glisser sur les rivières gelées.

Le contraste des couleurs opposées est tout de suite saisissant : rouge et bleu, tous deux soutenus pour habiller les personnages rend l’animation accroche de la composition. La même opposition de couleur construit le ciel mais avec l’emploi des dégradés.

« Les conséquences de la guerre » artiste anonyme début XVIIIe siècle.

Pierre Paul Rubens naît à Siegen en Westphalie, dans le Saint-Empire romain germanique où ses parents s’étaient réfugié pour fuir la persécution religieuse. De retour à Anvers, il commence à étudier dans l’atelier de Tobias Veraecht, copiant notamment tous les peintres italien (veronese, Raphael…). Il devient maître de la guilde de Saint Luc avant de séjourner près de dix années en Italie afin de s’inspirer des Maîtres qu’il n’avait pas encore copiés.

Son atelier à Anvers est le plus important de l’époque comptant des dizaines de collaborateurs et produisant des milliers d’œuvres de commandes aux tarifs les plus élevés de l’époque, souvent dans le thème religieux, historique ou biblique.

Rubens est le peintre des grands de l’époque. Il snobe les détails de la vie quotidienne pour ne dépeindre que les nobles sujets. Il est l’un des plus grands coloristes, privilégiant la force de la sensation à la rigueur de la composition. Son style est baroque par excellence.

A partir de 1616-1617, il recrute les meilleurs graveurs, en mesure de traduire sur papier sa verve picturale, afin d’étendre sa renommée dans toute l’Europe, car rappelons-le, ce sont les gravures qui circulent à travers le monde et non les huiles.

Sa carrière de diplomate occupe une place prépondérante dans sa vie, à tel point que ses auto-portraits le montrent diplomate et non peintre.

Quelques années avant sa mort, il se marie avec une jeune femme de près de quarante an sa cadette, avec laquelle il eu 4 enfants.

Il meurt à 53 ans, miné par la goutte ; laissant 8 enfants et un très gros héritage.

L’œuvre :

Le tableau est une réduction du tableau « Les conséquences de la guerre » peint en 1638, l’une des dernières toiles du maitre, et dont la taille est monumentale : 206x342cm.

Il s’agit d’une allégorie de la guerre de Trente ans qui a détruit notamment la Flandre. Vénus aidée, par les putis célestes et terrestres, tente de retenir Mars qui la bouscule et qui laisse ouvert derrière lui le temple de Janus. Alecto brandit sa torche et le tire à lui. En haut à droite, la peste et la famine sont personnifiées par les monstres. En bas, la femme au luth brisé signifie l’impossibilité de toute harmonie. Mars piétine le livre d’un architecte renversé, ses instruments à la main, tandis qu’une mère essaie de protéger son enfant de la guerre. Europe, la femme en noir, déchirée par ce conflit, est suivie par un enfant qui tient son attribut, le globe transparent surmonté d’une croix, symbole de la chrétienté.

La toile est conservée à la Galerie Palatine du Palais Pitti à Florence. Le copiste a scrupuleusement respecté la composition de Rubens, mais a laissé libre cours à sa palette.

En effet, l’assemblage chromatique est plus chaud, cette italianisation dédramatise légèrement la scène.

Le rendu des personnages et de l’ambiance permet d’attribuer au copiste une bonne maîtrise du baroque et du rococo.

Tous les peintres se son essayé à la copie de grand maîtres, notamment dans leur jeunesse et cette composition témoigne d’une franche maîtrise d’exécution.

Baroque & Rococo

Ecole de, d’après une oeuvre de Nicolas Lancret « La leçon de danse » Huile sur panneau parqueté 52cm x40cm

Nous aurions tout autant pu nommer cette oeuvre « fête galante » voire pèlerinage à Cythère » tant le sujet est à la mode en ce début de XVIIIe siècle.

Bien que l’oeuvre soit reprise de celle de Nicolas Lancret ((Paris 1690-Paris 1743), la touche parait plus proche de celle du Maître que de l’élève. Il n’était pas rare qu’un même sujet soit travaillé de manière croisé par différents ateliers ou que des suiveurs s’en accaparent.

On notera notamment le rôle du chien, si on ose dire, accroche visuelle au premier plan, tenu par un personnage allongé au sol.

Au premier abord, il apparaît comme un marqueur social, sous la forme du chien de chasse qui figure dans les portraits des grands princes. Il est l’expression d’un privilège, tout comme l’est aussi, d’une certaine manière, le portrait lui-même, et plus particulièrement le portrait en pied. Par la suite, les classes sociales inférieures s’emparent de ce type de représentation dans le but de célébrer une réussite sociale Depuis son apparition au XVIe siècle, le chien est un élément que l’artiste « utilise » pour qualifier le modèle qu’il peint, pour mettre au jour certains aspects choisis – par lui-même ou par son modèle – de sa fonction sociale ou de sa psychologie. Ainsi, le chien – de chasse – indique l’aristocratie.

« La famille heureuse huile » sur toile 32.5×40.5cm environ 1817

Elève de Pierre-Paul Prud’hon, ami de Jean Honoré Fragonard et de Marguerite Gérard, natifs eux- aussi de Grasse, il réalise de nombreuses aquarelles et huiles de petits formats qui sont pour la plupart des scènes de genre relatant la vie sous le directoire puis le 1er empire. Ses œuvres érotiques ont un très vif succès et circulent alors « sous le manteau ».

Influencé par Greuze et Fragonard, Il fait aussi parallèlement partie du mouvement « troubadour ».

Le style troubadour émerge en France sous la Restauration, et s’épanouit dans le premier tiers du XIXe siècle. Il réinvente et s’approprie une atmosphère idéalisée du Moyen Âge et de la Renaissance. Les compositions dépeignent des scènes pseudo historiques ou de genre,intimistes et contemporaines, dans lesquelles les personnages sont revêtus et ont des occupations du XV ou XVIe siècle.

Il est en réalité une réaction au mouvement néoclassique, puis au style Empire. Il préfigure le romantisme qui s’affirmera bientôt.

L’œuvre présentée :

Dans un intérieur moyen-ageux imaginaire, le bonheur familial prend la forme d’un ménestrel jouant pour sa belle. Les enfants du couple, frère et soeur sont affairés devant la cheminée, le frêre prenant le spectateur à témoin de leur bonheur.

Cette scène intimiste dictée par la tendresse des regards est à peine éclairée à la manière des maîtres flamands du XVIIe siècle.

On retrouve bien la facture de l’artiste dans le traitement des drapés et des tapis.

Note Mallet aura prix soin de dissimuler sa signature, à peine lisible dans le pied de la chaise.

« La famille heureuse huile » sur toile 32.5×40.5cm environ 1817

Elève de Pierre-Paul Prud’hon, ami de Jean Honoré Fragonard et de Marguerite Gérard, natifs eux- aussi de Grasse, il réalise de nombreuses aquarelles et huiles de petits formats qui sont pour la plupart des scènes de genre relatant la vie sous le directoire puis le 1er empire. Ses œuvres érotiques ont un très vif succès et circulent alors « sous le manteau ».

Influencé par Greuze et Fragonard, Il fait aussi parallèlement partie du mouvement « troubadour ».

Le style troubadour émerge en France sous la Restauration, et s’épanouit dans le premier tiers du XIXe siècle. Il réinvente et s’approprie une atmosphère idéalisée du Moyen Âge et de la Renaissance. Les compositions dépeignent des scènes pseudo historiques ou de genre,intimistes et contemporaines, dans lesquelles les personnages sont revêtus et ont des occupations du XV ou XVIe siècle.

Il est en réalité une réaction au mouvement néoclassique, puis au style Empire. Il préfigure le romantisme qui s’affirmera bientôt.

L’œuvre présentée :

La toilette du nouveau né est dépeinte dans un environnement moyenâgeux, presque rituel, propre au mouvement troubadour. Les personnages en contre-jour sont les seuls à bénéficier de lumière, alors que l’ensemble de l’oeuvre ne comporte aucun passage (transition entre ombre et lumière) et n’affiche qu’une petite échappée de lumière dans complète pénombre. L’exécution est franche au moyen d’une touche très fine.

Certains éléments sont propres aux compositions de Marius Granet (1775-1849) (intérieur austère, vitrail et lumière proche du zénital) et se rapprochent aussi du style de François Richard Fleury (1777-1852)

Nota: cachet sur la toile de la maison A.Giroux à Paris (illustre fournisseur d’objets d’arts pour les Rois de France et l’aristocratie entre 1799 et 1867) et cadre à palmettes du début du 19e siècle.

« Portrait de jeune enfant mélancolique » huile sur toile 40 x 32 cm

Jean-Baptiste Greuze est dès sa tendre enfance attiré par le dessin. Il prend des cours de dessins avec un professeur qui l’emmène à Paris où il s’installe en 1750. Il devient l’élève de Charles-Joseph Natoire à l’Académie royale.

Aux couleurs claires et lumineuses, à l’attitude légère de la peinture du XVIIIe siècle, Greuze, vraisemblablement las des frivolités artistiques et des représentations pseudo-mythologiques introduit une moralité, notamment dans le genre et le portrait. Son réalisme est dicté par le principe de la retranscription de la vie, telle qu’elle est. Au moyen d’un environnement typiquement hollandais, il décrit tous les aspects de la vertue, telle que la concevaient les philosophes des lumières et s’applique à reproduire des scènes quotidiennes avec le plus grand réalisme possible. Il n’est ni académique (aucun tableau de lui ne sera reçu à l’académie), ni attiré par l’antique.

» Si le rococo est représentatif du libertinage aristocratique, la peinture de Greuze est celle des vertus bourgeoises »…qui parle à notre coeur.

L’oeuvre présentée:

Un jeune garçon mélancolique.

D’influence typiquement hollandaise, l’artiste nous transcris la mélancolie. Les yeux de cet enfant communiquent avec l’observateur sans même croiser son regard car c’est notre coeur qu’il regarde. Ses joues rougeâtres témoignent de ses origines sociales.

La touche large des drappés résulte d’une matière picturale qui semble avoir été chargée au couteau

La composition est marquée par une absence de contour entre la silhouette et son fond totalement uni sans dégradé.

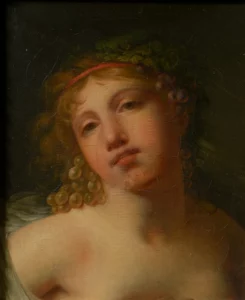

« Visage de bacchante » huile sur bois 18 x 16 cm

Jacques-Antoine Vallin est le fils d’un sculpteur-ciseleur installé quai de la Mégisserie. Il entre, à l’âge de quinze ans, à l’Académie royale en 1779. ses tableaux de nymphes et de bacchantes baignés d’une fine lumière dorée ont un franc succès. Vallin puise également son inspiration dans l’histoire antique ou la mythologie et son style est plutôt néo-classique en correspondance avec son époque.

L’oeuvre présentée:

Quel doux Visage de bacchante au regard mélancolique comme d’inspiration Greuzienne..

« Les Bacchantes (mythologie romaine) ou les Ménades (mythologie grecque) sont les

suivantes de Bacchus/Dionysos. Elles l’accompagnent dans ses périples, notamment son

voyage vers l’Inde. Vêtues de peaux de lion, la poitrine dénudée, elles portent le thyrse.

Dotées de pouvoirs magiques, elles peuvent en frappant sur des rochers à l’aide du thyrse

faire jaillir du miel et du lait. Elles ne sont pas des prêtresses mais elles tiennent une place

importante dans la religion et le culte. Elles participent aux mystères et fêtes en l’honneur de

Bacchus.

Personnifiant les esprits orgiaques de la nature, elles se livrent à des danses frénétiques qui

les plongent dans une extase mystique. Certains héros sont victimes de leur force prodigieuse.

Les Bacchantes/Ménades se conduisent parfois comme des bêtes sauvages et féroces. Elles

déchiquètent Orphée et Penthée ». (référence: Jean-Luc Destruhaut, enseignant au

musée des Beaux-Arts de Bordeaux)

En peinture et en sculpture, la représentation des bacchantes, même affublées de grappes de raisin, symbole de fertilité, de longévité et festivité, associé à Bacchus (Rome) et Denys (Grèce)…est un prétexte pour

représenter le nu féminin libéré et dévoilé.

« Promeneurs près d’une fontaine ». Huile sur toile. 46,5 x 55,5 cm

Peintre et graveur français, il est le fils de Jean-Baptiste Nicolas Leprince, maître sculpteur.

Après avoir étudié la peinture à Metz, il devient l’élève de François Boucher à Paris. Dans le style Rococo de son Maître, il produit de très belles scènes de genre ainsi que des paysages animés.

Il devient rapidement un peintre réputé et ses oeuvres sont régulièrement exposées au Salon et favorablement remarquées par Diderot lui-même.

Après des voyages formateurs en Italie et en Hollande, Il parcourt toute la Russie d’ouest en est entre 1758 et 1764, obtient des commandes de la noblesse ainsi que de l’impératrice Elisabeth, peint égalemet de nombreuses scènes de genre, célèbres en Russie mais aussi bientôt en France car à côté des « turqueries » et des « chinoiseries », il inventa une nouvelle forme d’exotisme orientaliste, la « russerie ».

Il se considéra comme le premier des étrangers en Russie à regarder au-delà de la façade européanisée du pays et à y « trouver des beautés dans la simplicité et le pittoresque des habillements du peuple ».

En 1765, il est agréé à l’Académie royale de peinture et de sculpture et en qualité de peintre du Roi, loge au palais du Louvre, sans toutefois délaisser sa maison personnelle au nord de Paris.

-Marie-Elisabeth Hellyer dans l’étude qu’elle a consacrée à cet artiste dans le cadre d’un doctorat (1982), précise qu’à partir de 1776 et jusqu’en 1781, date de son décès, il passe une grande partie de son temps dans sa maison de campagne à Saint-Denis-du-Port près de Lagny (acquise en septembre 1775) et réalise essentiellement des paysages.

Diederik Bakhuÿs (Historien de l’art, conservateur du patrimoine) rappelle que « si son activité de peintre suit dès lors un rythme beaucoup plus irrégulier, certains de ses tableaux les plus ambitieux sont conçus au cours de ces ultimes années d’activité. Inspirés par la campagne des environs de Lagny, ils se situent généralement à mi-chemin entre le paysage et la scène de genre ». Dans ces tableaux, le peintre montre son attachement pour les artistes des écoles du Nord. Cet intérêt marqué pour les productions hollandaises et flamandes du XVIIe siècle est certes commun à de nombreux artistes français dans ce milieu du siècle, mais après sa mort, on découvre de nombreux objets, costumes…rapportés de Russie, et plusieurs centaines de dessins de l’artiste, un ensemble important de gravures d’après des compositions de Berchem, Adrien van de Velde, David II Teniers… et soixante treize estampes de Rembrandt. Face aux les œuvres réalisées durant ces dernières années, les critiques soulignent la filiation évidente avec les artistes nordiques, évoquant Rembrandt pour les scènes de genre et Ruisdael pour les paysages.

(Texte extrait du catalogue raisonné Peintures françaises du XVIIIe s. Musée des Beaux-Arts de Tours / Château d’Azay-le-Ferron, par Sophie Join-Lambert Silvana Editoriale, 2008)-

Jean-Baptiste Leprince meurt en 1781 dans sa maison.

Trois de ses peintures sont conservées au Louvre, ainsi que nombre de dessins et gravures. Ses œuvres composent les collections des plus grands musées internationaux.

L’œuvre:

C’est une composition postérieure à 1775, période considérée comme la meilleure de l’artiste: celle durant laquelle il est totalement affranchi de Boucher et du Baroque et réalise de nombreux paysages animés, inspirés par l’environnement près de Lagny sur Marne. L’animation y est toujours relayée au second rôle, tant la prédominance est donnée à la nature, aux arbres surtout et à l’insatiable étude de leur feuillage à travers les modulations de lumière…un véritable retour aux paysagistes hollandais savamment personnalisé par le Maître…

…et en l’espèce, nous ne manquerons pas de rapprocher ce sujet avec les œuvres de Jacob Isaac van Ruisdael…

« Paysage à la cascade » huile sur toile 38 x 52 cm

Dans le goût de Pierre Henri de Valenciennes (1750-1819) et de Simon Denis (1755-1813) cette belle représentation idéalisée d’un paysage est bien sur recomposée en atelier. On peut attribuer une représentation de la cascade de Tivoli(ou Terni ?). Au pied du promontoire rocheux où s’élèvent les célèbres temples et villas de Tivoli, avec la présence présumée de ruines sur un promontoire en fond de plan

De facture académique, bien que ne s’attardant pas aux détails.. Ici, le cadrage n’est pas très resserré mais il permet tout de même de bien ressentir le bouillonnement écumant de l’eau, d’observer les effets de la lumière sur la « fumée » aquatique. Notons l’aspect quelque peu figé des promeneurs.

Portrait d’une bachante huile sur toile 46 x 37 cm

Jean-Baptiste Greuze est dès sa tendre enfance attiré par le dessin. Il prend des cours de dessins avec un professeur qui l’emmène à Paris où il s’installe en 1750. Il devient l’élève de Charles-Joseph Natoire à l’Académie royale.

Aux couleurs claires et lumineuses, à l’attitude légère de la peinture du XVIIIe siècle, Greuze, vraisemblablement las des frivolités artistiques et des représentations pseudo-myrhologiques introduit une moralité, notamment dans le genre et le portrait. Son réalisme est dicté par le principe de la retranscription de la vie, telle qu’elle est. Au moyen d’un environnement typiquement hollandais, il décrit tous les aspects de la vertue, telle que la concevaient les philosophes des lumières et s’applique à reproduire des scènes quotidiennes avec le plus grand réalisme possible. Il n’est ni académique (aucun tableau de lui ne sera reçu à l’académie), ni attiré par l’antique.

» Si le rococo est représentatif du libertinage aristocratique, la peinture de Greuze est celle des vertus bourgeoises »…qui parle à notre coeur, et tandis que Boucher s’amuse pleinement de la sensualité, Greuze la voile d’un regard attendri et moralisant.

d’après Annick Lemoine -conservatrice générale du patrimoine, directrice de l’institution parisienne-:

« l’ambition morale qui préside à nombre de ses scènes de genre est difficile à saisir aujourd’hui si l’on ignore le contexte historique et social de l’époque. Car ces œuvres se font le reflet des grands enjeux qui animent alors les philosophes ….autour de la place de l’enfant dans la société, la question de son éducation, la défense de l’allaitement et le refus de la mise en nourrice… Ces questions hantent alors les esprits. Greuze s’en fait, par le pinceau et le crayon, l’ardent défenseur. L’espace domestique que dépeint Greuze n’est pas seulement un havre de paix, il est aussi le théâtre du désordre des familles, un espace de violences physiques et psychologiques. Et les victimes en sont bien plus souvent les enfants que les adultes. L’artiste nous convie à pénétrer au cœur de l’intimité des familles et de ses désordres inavoués. »

L’œuvre:

Rappelons: le bacchantes sont dans la mythologie romaine, les servantes du dieu Bacchus. Des prêtresses, accompagnant le Dieu dans son cortège, en fait, mi femme, mi diablesses…et surtout débauchées.

C’est la confrontation de l’enfance non à la mort (l’oiseau et l’enfant), ou au viol (la cruche cassée) mais à une destinée forcée par les hommes et dont le retour vers l’enfance est impossible…et pourtant, dans cette tentative de volte-face rayonne la naïveté de sa jeunesse.

ici la demoiselle n’est pas chassée par le « noble » séducteur, comme dans nombre d’interprétation de ses représentations, mais elle est tout simplement au service du vice…ne nous y trompons pas, si cette fillette se retourne pour nous esquisser un sourire lumineux, elle nous prend à témoin.

C’est son innocence qui esquisse un retour en arrière et nous interpelle.

Mais malgré le rayonnement de son innocence, c’est sans doute son inconscience et un certain fatalisme qui l’entrainent vers la permissivité de la société, au point d’en être la prêtresse du vice.

Greuze témoigne ici de l’abysse qui sépare la nature de cet enfant et la fonction que la société perfide lui a attribuée.

A la manière d’une esquisse, la touche est véloce et la facture va à l’essentiel, la palette est homogène et participe quelque peu au fabuleux rayonnement de cette oeuvre qui nous émeut et nous emballe en un rien de temps.

…et l’on appréciera également ce sein qui semble avoir malencontreusement échappé au drapé et que la fillette s’apprête à recouvrir sitôt l’appétit du voyeur aiguisé.

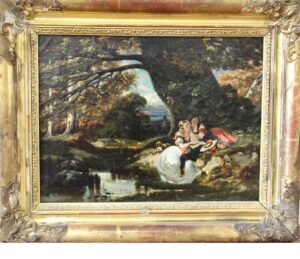

« Pique-nique familial en forêt » huile sur toile

Le style troubadour émerge sous la Restauration française, et s’épanouit dans le premier tiers du XIXe siècle. Il réinvente et s’approprie une atmosphère idéalisée du Moyen Âge et de la Renaissance, en réaction au mouvement néoclassique, puis au style Empire. Il préfigure le romantisme qui s’affirmera bientôt.

Cette œuvre s’inspire du courant « troubadour » pour symboliser le bonheur familial. A la lisière d’une forêt enchanteresse, un pique-nique rassemble le frère et la sœur jouant, la mère tricotant et le père lisant. Ils sont habillés en gente dame et gentil homme du XVIIe siècle. C’est la mère qui s’adresse à nous avec son regard espiègle pour nous montrer sa belle famille et la quiétude qui l’accompagne, tandis que le fils, lui aussi, semble nous interpeler.

Marines

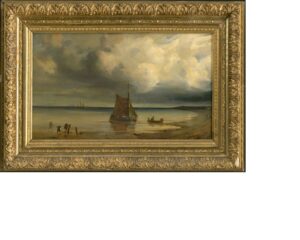

Scène costale, animée Huile sur panneau parqueté 40cm x 64cm

Peintre flamand, Maître de la Guilde Saint Luc dès 1638, parain de Gaspar Peeter Verbruggen le vieux.

Polyvalent et d’une très bonne aptitude technique, il aborde divers genres, notamment les natures mortes, les scènes de genre et les marines.

Tantôt inspiré par l’école de Haarlem pour ses natures mortes, par David Teniers le Jeune, Adriaen van Ostade et Jan Miense Molenaer pour ses scènes genres et intérieurs de tavernes. Ces peintures vivantes regorgent de personnages aux traits exagérés et bruts.

Ses paysages marins représentent généralement des navires sur une mer sauvage, parfois avec une scène portuaire ou des navires en détresse. Sa palette utilise un mélange de verts et de bruns. Les scènes marines de Mahu avec leurs nuages épais et leurs mers déchaînées sont similaires à celles de Jan Porcellis et de Bonaventura Peeters, le principal représentant du mouvement « monochrome » dans la peinture marine.

L’œuvre présentée:

Une barque emplie de marins semble vouloir accoster dans une mer très agitée. Une église en second plan témoigne de la proximité d’un village ou d’une ville. Une chaumière avec deux personnages, traités à la manière de David Teniers est au centre de l’échappée de lumière.

Dans les embarcations, les figures, malgré leur petite taille ne sont pas très schématiques et possèdent de réelles expressions.

Le gris et ses dégradés est l’unique composant d’une mer en crêtes de coq avec l’utilisation de son opposé chromatique, le blanc, afin de renforcer le contraste de lumière et contre-jour.

Aussi, l’utilisation du jaune « oeuf » pour communiquer avec le visiteur rend l’oeuvre très décorative.

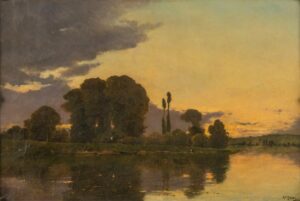

« Pêcheurs au soleil couchant » Huile sur toile 32.5 x 46cm

Charles François est l’élève de Joseph Vernet puis en devient rapidement un talentueux imitateur. Il peint exclusivement des paysages de marines.

Vivant entre l’Italie et la Provence, son oeuvre se démarque progressivement de son maître, car tout en s’appuyant sur une continuité néo-classique il parvient à ajouter des tons d’ambiance accentuant considérablement la poésie de ses oeuvres.

A la fin de sa carrière, son atelier Parisien compte plusieurs élèves qui perpétuent son savoir faire, notamment dans la production de scènes de port, déclinées en de nombreuses atmosphères différentes, entre l’aube et le crépuscule.

L’œuvre présentée :

Des pêcheurs affairés et leurs épouses, au coucher du soleil, à l’entrée d’un port imaginaire .

Peut-être réalisée avec la collaboration de son atelier, et exécuté en plans successifs : le premier plan se détache clairement avec une riche composition animée et légèrement théâtrale : les marins relèvent les filets sous le regard de leurs attentives épouses. Une scène similaire est répétée un peu plus loin, mais elle est diffuse avec l’arrière plan qui présente les bâtiments du port et les navires.

La ligne d’horizon est basse et le couchant inonde la totalité de l’œuvre de tons framboise et cassis, de semi-clairs obscures, d’ombres et de reflets tout en nuances.

C’est grâce à l’art d’éclairer la toile que l’artiste nous transmet le lyrisme de son oeuvre.

« Naufrage sous la tempête » Huile sur toile doublée 48 x 73 cm

Charles François est l’élève de Joseph Vernet puis en devient rapidement un talentueux imitateur. Il peint exclusivement des paysages de marines.

Vivant entre l’Italie et la Provence, son oeuvre se démarque progressivement de son maître, car tout en s’appuyant sur une continuité néo-classique il parvient à ajouter des tons d’ambiance accentuant considérablement la poésie de ses oeuvres.

A la fin de sa carrière, son atelier Parisien compte plusieurs élèves qui perpétuent son savoir faire, notamment dans la production de scènes de port, déclinées en de nombreuses atmosphères différentes, entre l’aube et le crépuscule.

L’œuvre présentée :

Le sujet de naufrage, introduit par Joseph Vernet et très plaisant aux yeux des clients de l’époque. Le début de carrière du Lacroix de Marseille est totalement dans la lignée de son Maître, sujets et traitements convergent et chaque composition est copiée ou dérivée.

On retrouve ainsi les décoratifs habituels : arbuste repoussoir au prise à la tempête, rochers, montagnes et ruines plus lointaines en marge du sujet, mais la vedette, ici, est la couleur de la mer déchainée: entre bleu turquoise et vert émeraude.

« Naufrage sous la tempête » Huile sur toile 40 x 52 cm

Elève, notamment, d’Adrien Manglard, il crée ses premières œuvres dans sa région natale.

A 20 ans, il part en Italie pour s’inspirer des maîtres paysagistes.

Admirateur de Poussin et du Lorrain, dont il reprend les effets de marines au soleil couchant déclinées également au clair de lune, Vernet est exclusivement peintre de marines, et, avant tout, redoutable homme d’affaires.

Il se tisse un important réseau international qui lui permet de lancer dès le milieu de XVIIIe siècle la mode des marines à travers l’Europe avec de nombreux commanditaires, de l’Angleterre jusqu’à la cour de Russie.

En 1753, Il obtient de Louis XV une gigantesque commande de 20 tableaux représentant les ports de France. Il va sans dire que son atelier était l’un des plus importants du Royaume et même d’Europe.

Son fils Carle sera aussi un peintre illustre.

La nature et le ciel ont une place prépondérante dans son œuvre, également animée par des personnages et des scènes de la vie quotidienne tandis que les -différents- traitements de la mer demeurent souvent les points d’orgue de son oeuvre.

Claude Joseph Vernet reste à ce jour dans la mémoire collective l’un des plus célèbres peintres français de la marine et certaines de ses compositions peuvent être considérées comme « pré-romantiques ».

L’œuvre présentée :

Les survivants d’un naufrage se regroupent tant bien que mal sur la côte, tandis que d’autres marins se raccrochenr désespérément au mat de leur navire en détresse.

Magistrale composition dans laquelle la mer est mise en exergue par une fine échapée de lumière et ne fait qu’un avec ses brisants.

La retranscription des vagues est effectuée sous forme de couches de beurre accolées produisant un effet oncteux.

Cette indédite mer crêmeuse est la véritable vedette du tableau et, au premier plan, les rescapés ne bénéficient que de la clareté nécessaire pour coexister dans ce vedétariat.

Cependant, certains remarquerons le possible anthropomorphisme du rocher au centre gauche de l’oeuvre: tête ronde, cheveux grisonnants coiffés en arrière sur un crâne partiellement dégarni, visage joviale et jouflu, petit nez en trompête et bouche déssinée par une mouette…

On retrouve dans plusieurs oeuvres de Vernet des rochers anthropomorphisés, parfois de manière diffuse, comme si le Maître voulait laisser un continuel doute dans l’esprit du spectateur.

« Les ramasseurs de coquillages » huile sur toile doublée 34×56.2 signée datée 1829

Gudin est avec Louis Philippe Crépin le premier peintre officiel de la marine.

Il consacre la quasi-totalité de son œuvre à des représentations de paysages marins, naufrages ainsi que de côtes animés. L’étude de la lumière et la douceur de sa palette témoigne de l’influence des peintres romantiques anglais. Sa Maîtrise des tons froids, notamment les bleus, ainsi que des dégradés le singularise auprès des riches collectionneurs. Très proches des pouvoirs successifs, il est anobli dès le règne de Louis Philippe et sait tirer partie de son influence auprès de nombreuses cours Européennes.

Après la mort de son frère, qui se noie sous ses yeux, la plupart de ses motifs se dramatisent (nombreux naufrages) et son traités avec une palette plus soutenue.

Adulé au sommet de sa carrière il tombe ensuite quelque peu dans l’oubli…

L’œuvre présentée:

Au couchant, sur une côte non située par le peintre et difficile à identifier (Somme? Normandie?) des ramasseurs de coquillages sont à la tâche.

de relatif début de carrière, le tableau témoigne de l’influence que Richard Parkes Bonington avait sur Gudin qui utilise une palette diversifiée mais relativement froide, avec une transition de couleurs qui occupe l’entière composition. bénéficient que de la clarté nécessaire pour coexister dans ce vedettariat.

« Bateaux de pêche sur la côte normande » huile sur bois 28.5cm x 54.5 cm signée

Gudin est avec Louis Philippe Crépin le premier peintre officiel de la marine.

Il consacre la quasi-totalité de son œuvre à des représentations de paysages marins, naufrages ainsi que de côtes animés. L’étude de la lumière et la douceur de sa palette témoigne de l’influence des peintres romantiques anglais. Sa Maîtrise des tons froids, notamment les bleus, ainsi que des dégradés le singularise auprès des riches collectionneurs. Très proches des pouvoirs successifs, il est anobli dès le règne de Louis Philippe et sait tirer partie de son influence auprès de nombreuses cours Européennes.

Après la mort de son frère, qui se noie sous ses yeux, la plupart de ses motifs se dramatisent (nombreux naufrages) et son traités avec une palette plus soutenue.

Adulé au sommet de sa carrière il tombe ensuite quelque peu dans l’oubli…

L’œuvre présentée:

Des marins au travail se rapprochant de la côte.

On retrouve ici la qualité de coloriste de l’artiste qui maîtrise les passages de couleurs et de dégradés. La genèse de cette oeuvre est dans la transformation de la brune en une atmosphère totalement vaporeuse.

« vue de moulins près de Dordrecht » huile sur bois signée (datée 1851?) 36×55.5cm

Né dans une famille de musiciens, le jeune Charles se prédestine très tôt à la peinture.

il fait ses premiers apprentissages dans l’atelier de Xavier Leprince.

il met rapidement à profit ses voyages aux pays bas pour étudier les maîtres de l’âge d’or, dont il sera largement influencé.

Ses villégiatures Normandes le conduisent ensuite à s’établir définitivement à Trouville/mer en 1839 dont il participe

au développement naissant, au rayonnement mais aussi à l’encanaillement en invitant de nombreux artistes dont Gustave Flaubert, Alexandre Dumas…

Peintre de marines et de paysages, il est, par ailleurs, le grand père du compositeur Charles Malherbe.

L’œuvre présentée:

Un paysan poussant son cheval sur une berge menant aux moulins, au loin, vraisemblablement Dordrecht.

Magnifique composition construite en diagonale.

Mozin, peintre académique et figuratif, nous révèle ici toute son admiration pour les maîtres néerlandais du XVIIe siècle. Il y a du Salomon Van Ruysadel dans le traitement minutieux des arbres, des feuillages à l’écorce, et la mémoire d’illustres paysagistes dans les ocres de la terre.

Bien que reconstituée en atelier, le réalisme de scène parait indéniablement dans les authentiques souvenirs du peintre.

« Scène animée dans un port Normand« , huile sur toile signée datée 1857 33 x 46 cm

Fils du peintre autrichien Karl Joseph Kuwasseg, élève de Jean-Baptiste Henri Durand-Brager puis d’Eugène Isabey duquel il conservera le style, il s’engage dans la marine marchande durant quelques années. Il peindra alors chaque paysage et port d’escale ainsi que chaque vague de la planète.

De retour sur la terre ferme, il aura pour prédilection les paysages marins des côtes normandes et de la mer du Nord, décrivant le quotidien des marins, avec une exceptionnelle finesse et des contrastes de couleurs singulièrement maîtrisés.

Quand il ne séjourne pas près de côtes, il affectionne les paysages alpins ainsi que leurs villes villages alpins.

À partir de 1855 Charles Euphrasie Kuwasseg expose au Salon de Paris où il obtient de nombreuses récompenses.

Il devient ensuite professeur d’art à Paris, sa renommée dépasse alors les frontières.

L’oeuvre présentée:

L’accostage d’un bateau de pêche dans un port normand dans une mer houleuse. Beaux jeux de lumière qui donnent de forts contrastes à cette composition de cabinet.

Nota: Le revers du panneau présente une étiquette et un cachet de cire aux armoiries du Marquis DE COURTARVEL.

« Les contrebandiers » huile sur toile signée 43 x 56 cm

Eugène Isabey nait au palais du Louvre où ses parents sont logés par l’Empereur, il est le fils de Jean Baptiste Isabey, peintre et miniaturiste célèbre, entre autre professeur de peinture de l’impératrice Marie-Louise.

Souhaitant être marin, il est incité par son père à devenir peintre.

Très jeune, il voyage en Normandie, séjourne longuement et à plusieurs reprises à Etretat (il en est appelé le « découvreur »), à Londres, pour étudier les paysagistes anglais du XVIIIe siècle, puis séjourne de nouveau en Normandie et fréquente la ferme Saint Siméon.

en 1830, il est nommé peintre officiel de la marine et participe à la campagne d’Afrique,

Dans sa jeunesse, il est l’ami de Bonington dont il est très fortement influencé, ainsi que de Delacroix. Il guide simultanément les débuts de Boudin rencontré en Normandie et surtout de Jongkind qui lui a été présenté par Schelfhout lors de son voyage à La Haye en 1845 et avec qui il effectue de nombreux voyages entre Paris et la Normandie.

Souvent récompensé lors des expositions, c’est un peintre majeur qui est fait officier de la légion d’honneur.

Il a affectionne deux motifs: la narration de la vie des gens de mer et la re-visitation de scènes historiques du moyen âge et de la renaissance.

Sa facture est quelque peu ébauchée, Isabey n’est pas le peintre de la minutie et de la rigueur, s’il n’omet aucun détail, il ne les représente qu’avec une approximative réalité. Sa touche est « lâchée » et sa palette plutôt colorée et enthousiaste.

Quelque part un parfait mi-chemin entre l’académisme et l’impressionisme…dont il aura une indirecte paternité, puisqu’à l’origine des perfectionnements de Boudin et de Jongkind et de quelques échanges d’idées avec Claude Monet.

L’œuvre présentée :

Les contrebandiers

Le peintre jette toute la lumière sur le butin de ces trafiquants qui viennent récupérer les ballots et autre bouteilles que l’on imagine avoir été jetés à la mer par un bateau disparu.

Fidèle à sa touche quelque peu « brute », la technique du clair-obscur est magistralement utilisée pour nous narrer l’histoire.

« Ecore animée à marée basse » (Normandie, estuaire de la Seine près d Honfleur) huile sur panneau 22 x 32.5 cm monogrammée