BAROQUE & ROCOCO

Ecole de, d’après une oeuvre de Nicolas Lancret « La leçon de danse » Huile sur panneau parqueté 52cm x40cm

Nous aurions tout autant pu nommer cette oeuvre « fête galante » voire pèlerinage à Cythère » tant le sujet est à la mode en ce début de XVIIIe siècle.

Bien que l’oeuvre soit reprise de celle de Nicolas Lancret ((Paris 1690-Paris 1743), la touche parait plus proche de celle du Maître que de l’élève. Il n’était pas rare qu’un même sujet soit travaillé de manière croisé par différents ateliers ou que des suiveurs s’en accaparent.

On notera notamment le rôle du chien, si on ose dire, accroche visuelle au premier plan, tenu par un personnage allongé au sol.

Au premier abord, il apparaît comme un marqueur social, sous la forme du chien de chasse qui figure dans les portraits des grands princes. Il est l’expression d’un privilège, tout comme l’est aussi, d’une certaine manière, le portrait lui-même, et plus particulièrement le portrait en pied. Par la suite, les classes sociales inférieures s’emparent de ce type de représentation dans le but de célébrer une réussite sociale Depuis son apparition au XVIe siècle, le chien est un élément que l’artiste « utilise » pour qualifier le modèle qu’il peint, pour mettre au jour certains aspects choisis – par lui-même ou par son modèle – de sa fonction sociale ou de sa psychologie. Ainsi, le chien – de chasse – indique l’aristocratie.

« La famille heureuse » huile sur toile signée 33×40.5cm circa 1817

Elève de Pierre-Paul Prud’hon, ami de Jean Honoré Fragonard et de Marguerite Gérard, natifs eux- aussi de Grasse, il réalise de nombreuses aquarelles et huiles de petits formats qui sont pour la plupart des scènes de genre relatant la vie sous le directoire puis le 1er empire. Ses œuvres érotiques ont un très vif succès et circulent alors « sous le manteau ».

Influencé par Greuze et Fragonard, Il fait aussi parallèlement partie du mouvement « troubadour ».

Le style troubadour émerge en France sous la Restauration, et s’épanouit dans le premier tiers du XIXe siècle. Il réinvente et s’approprie une atmosphère idéalisée du Moyen Âge et de la Renaissance. Les compositions dépeignent des scènes pseudo historiques ou de genre,intimistes et contemporaines, dans lesquelles les personnages sont revêtus et ont des occupations du XV ou XVIe siècle.

Il est en réalité une réaction au mouvement néoclassique, puis au style Empire. Il préfigure le romantisme qui s’affirmera bientôt.

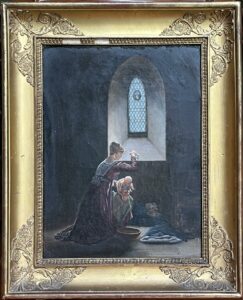

L’œuvre présentée:

Dans un intérieur moyen-ageux imaginaire, le bonheur familial prend la forme d’un ménestrel jouant pour sa belle. Les enfants du couple, frère et soeur sont affairés devant la cheminée, le frêre prenant le spectateur à témoin de leur bonheur.

Cette scène intimiste dictée par la tendresse des regards est à peine éclairée à la manière des maîtres flamands du XVIIe siècle.

On retrouve bien la facture de l’artiste dans le traitement des drapés et des tapis.

Note Mallet aura prix soin de dissimuler sa signature, à peine lisible dans le pied de la chaise

« La Toilette de l’enfant » Huile sur toile 33 x 22,5 cm

Elève de Pierre-Paul Prud’hon, ami de Jean Honoré Fragonard et de Marguerite Gérard, natifs eux- aussi de Grasse, il réalise de nombreuses aquarelles et huiles de petits formats qui sont pour la plupart des scènes de genre relatant la vie sous le directoire puis le 1er empire. Ses œuvres érotiques ont un très vif succès et circulent alors « sous le manteau ».

Influencé par Greuze et Fragonard, Il fait aussi parallèlement partie du mouvement « troubadour ».

Le style troubadour émerge en France sous la Restauration, et s’épanouit dans le premier tiers du XIXe siècle. Il réinvente et s’approprie une atmosphère idéalisée du Moyen Âge et de la Renaissance. Les compositions dépeignent des scènes pseudo historiques ou de genre,intimistes et contemporaines, dans lesquelles les personnages sont revêtus et ont des occupations du XV ou XVIe siècle.

Il est en réalité une réaction au mouvement néoclassique, puis au style Empire. Il préfigure le romantisme qui s’affirmera bientôt.

L’œuvre présentée:

La toilette du nouveau né est dépeinte dans un environnement moyenâgeux, presque rituel, propre au mouvement troubadour. Les personnages en contre-jour sont les seuls à bénéficier de lumière, alors que l’ensemble de l’oeuvre ne comporte aucun passage (transition entre ombre et lumière) et n’affiche qu’une petite échappée de lumière dans complète pénombre. L’exécution est franche au moyen d’une touche très fine.

Certains éléments sont propres aux compositions de Marius Granet (1775-1849) (intérieur austère, vitrail et lumière proche du zénital) et se rapprochent aussi du style de François Richard Fleury (1777-1852)

Nota: cachet sur la toile de la maison A.Giroux à Paris (illustre fournisseur d’objets d’arts pour les Rois de France et l’aristocratie entre 1799 et 1867) et cadre à palmettes du début du 19e siècle.

« Portrait de jeune enfant mélancolique » huile sur toile 40 x 32 cm

Jean-Baptiste Greuze est dès sa tendre enfance attiré par le dessin. Il prend des cours de dessins avec un professeur qui l’emmène à Paris où il s’installe en 1750. Il devient l’élève de Charles-Joseph Natoire à l’Académie royale.

Aux couleurs claires et lumineuses, à l’attitude légère de la peinture du XVIIIe siècle, Greuze, vraisemblablement las des frivolités artistiques et des représentations pseudo-mythologiques introduit une moralité, notamment dans le genre et le portrait. Son réalisme est dicté par le principe de la retranscription de la vie, telle qu’elle est. Au moyen d’un environnement typiquement hollandais, il décrit tous les aspects de la vertue, telle que la concevaient les philosophes des lumières et s’applique à reproduire des scènes quotidiennes avec le plus grand réalisme possible. Il n’est ni académique (aucun tableau de lui ne sera reçu à l’académie), ni attiré par l’antique.

» Si le rococo est représentatif du libertinage aristocratique, la peinture de Greuze est celle des vertus bourgeoises »…qui parle à notre coeur.

L’oeuvre présentée:

Un jeune garçon mélancolique.

D’influence typiquement hollandaise, l’artiste nous transcris la mélancolie. Les yeux de cet enfant communiquent avec l’observateur sans même croiser son regard car c’est notre coeur qu’il regarde. Ses joues rougeâtres témoignent de ses origines sociales.

La touche large des drappés résulte d’une matière picturale qui semble avoir été chargée au couteau

La composition est marquée par une absence de contour entre la silhouette et son fond totalement uni sans dégradé.

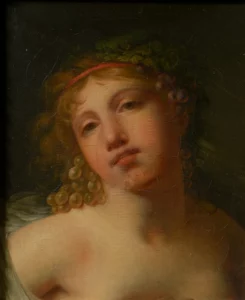

« Visage de bacchante » huile sur bois 18 x 16 cm

Jacques-Antoine Vallin est le fils d’un sculpteur-ciseleur installé quai de la Mégisserie. Il entre, à l’âge de quinze ans, à l’Académie royale en 1779. ses tableaux de nymphes et de bacchantes baignés d’une fine lumière dorée ont un franc succès. Vallin puise également son inspiration dans l’histoire antique ou la mythologie et son style est plutôt néo-classique en correspondance avec son époque.

L’oeuvre présentée:

Quel doux Visage de bacchante au regard mélancolique comme d’inspiration Greuzienne..

« Les Bacchantes (mythologie romaine) ou les Ménades (mythologie grecque) sont les

suivantes de Bacchus/Dionysos. Elles l’accompagnent dans ses périples, notamment son

voyage vers l’Inde. Vêtues de peaux de lion, la poitrine dénudée, elles portent le thyrse.

Dotées de pouvoirs magiques, elles peuvent en frappant sur des rochers à l’aide du thyrse

faire jaillir du miel et du lait. Elles ne sont pas des prêtresses mais elles tiennent une place

importante dans la religion et le culte. Elles participent aux mystères et fêtes en l’honneur de

Bacchus.

Personnifiant les esprits orgiaques de la nature, elles se livrent à des danses frénétiques qui

les plongent dans une extase mystique. Certains héros sont victimes de leur force prodigieuse.

Les Bacchantes/Ménades se conduisent parfois comme des bêtes sauvages et féroces. Elles

déchiquètent Orphée et Penthée ». (référence: Jean-Luc Destruhaut, enseignant au

musée des Beaux-Arts de Bordeaux)

En peinture et en sculpture, la représentation des bacchantes, même affublées de grappes de raisin, symbole de fertilité, de longévité et festivité, associé à Bacchus (Rome) et Denys (Grèce) … est un prétexte pour

représenter le nu féminin libéré et dévoilé.

« Fêtes galantes sur l’ile de Cythere » huile sur toile 54 x 65 cm

Il est un des créateurs représentants du mouvement rococo. Inspiré par la commedia dell’arte, il représente de très nombreuses scènes de théatre sous forme de fêtes galantes, principalement situées en forêts. Tuberculeux depuis son plus jeune âge, il n’aura qu’une courte carrière durant laquelle, il aurait laissé une œuvre considérable, des milliers de dessins et plus de deux cents tableaux, production cependant largement mise en doute jusqu’aujourd’hui, tant il est copié de son vivant.

Watteau est le peintre de l’esprit de la régence. Son talent lui permet d’aller outre la simple frivolité de ses sujets, qui lui servent aussi d’allégories sur la futilité de la vie.

Malgré un rapide succès, sa situation financière est à l’image de sa santé, déclinante jusqu’à sa mort en 1721.

Parmi ses élèves, Nicolas Lancret et Jean–Baptiste Pater seront les plus aptes à copier son style et sa douce mélancolie.

Il est l’oncle du peintre Louis Joseph Watteau (1731-1798), et la célébrité du patronyme perdurera jusqu’à son fils, le peintre François Watteau (1758-1823).

L’œuvre présentée :

La leçon de danse: Le couple formé par l’élève et son professeur est la seule vedette de cette composition: tous les spectateurs, peints en ombre propre, sont quasi fantomatiques.

« Paysage à la cascade » huile sur toile 38 x 52 cm

Dans le goût de Pierre Henri de Valenciennes (1750-1819) et de Simon Denis (1755-1813) cette belle représentation idéalisée d’un paysage est bien sur recomposée en atelier. On peut attribuer une représentation de la cascade de Tivoli(ou Terni ?). Au pied du promontoire rocheux où s’élèvent les célèbres temples et villas de Tivoli, avec la présence présumée de ruines sur un promontoire en fond de plan

De facture académique, bien que ne s’attardant pas aux détails.. Ici, le cadrage n’est pas très resserré mais il permet tout de même de bien ressentir le bouillonnement écumant de l’eau, d’observer les effets de la lumière sur la « fumée » aquatique. Notons l’aspect quelque peu figé des promeneurs.

« Scène de chasse dans un paysage italianisant » huile sur toile 41 x 56 cm

« Pique-nique familial en forêt » huile sur toile

Le style troubadour émerge sous la Restauration française, et s’épanouit dans le premier tiers du XIXe siècle. Il réinvente et s’approprie une atmosphère idéalisée du Moyen Âge et de la Renaissance, en réaction au mouvement néoclassique, puis au style Empire. Il préfigure le romantisme qui s’affirmera bientôt.

Cette œuvre s’inspire du courant « troubadour » pour symboliser le bonheur familial. A la lisière d’une forêt enchanteresse, un pique-nique rassemble le frère et la sœur jouant, la mère tricotant et le père lisant. Ils sont habillés en gente dame et gentil homme du XVIIe siècle. C’est la mère qui s’adresse à nous avec son regard espiègle pour nous montrer sa belle famille et la quiétude qui l’accompagne, tandis que le fils, lui aussi, semble nous interpeler.

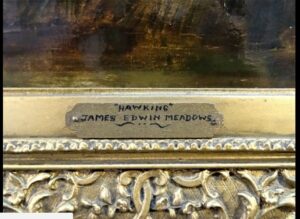

«HAWKING» Huile sur toile 41 x 61 cm

James Edwin Meadows est un peintre paysagiste londonien, fils de l’artiste James Meadows Senior, et issu d’une famille avec une forte tradition artistique.

Bien qu’il soit basé à Londres, James Edwin Meadows voyage à travers la Grande-Bretagne à la recherche d’inspiration pour ses paysages, en se concentrant particulièrement sur la côte sud. Il peint fréquemment des vues dans l’Essex, le Kent, le Sussex, le Surrey et l’île de Wight.

Il expose dans les plus grandes galeries de Londres.

« Promeneurs près d’une fontaine ». Huile sur toile. 46,5 x 55,5 cm

Peintre et graveur français, il est le fils de Jean-Baptiste Nicolas Leprince, maître sculpteur.

Après avoir étudié la peinture à Metz, il devient l’élève de François Boucher à Paris. Dans le style Rococo de son Maître, il produit de très belles scènes de genre ainsi que des paysages animés.

Il devient rapidement un peintre réputé et ses oeuvres sont régulièrement exposées au Salon et favorablement remarquées par Diderot lui-même.

Après des voyages formateurs en Italie et en Hollande, Il parcourt toute la Russie d’ouest en est entre 1758 et 1764, obtient des commandes de la noblesse ainsi que de l’impératrice Elisabeth, peint égalemet de nombreuses scènes de genre, célèbres en Russie mais aussi bientôt en France car à côté des « turqueries » et des « chinoiseries », il inventa une nouvelle forme d’exotisme orientaliste, la « russerie ».

Il se considéra comme le premier des étrangers en Russie à regarder au-delà de la façade européanisée du pays et à y « trouver des beautés dans la simplicité et le pittoresque des habillements du peuple ».

En 1765, il est agréé à l’Académie royale de peinture et de sculpture et en qualité de peintre du Roi, loge au palais du Louvre, sans toutefois délaisser sa maison personnelle au nord de Paris.

-Marie-Elisabeth Hellyer dans l’étude qu’elle a consacrée à cet artiste dans le cadre d’un doctorat (1982), précise qu’à partir de 1776 et jusqu’en 1781, date de son décès, il passe une grande partie de son temps dans sa maison de campagne à Saint-Denis-du-Port près de Lagny (acquise en septembre 1775) et réalise essentiellement des paysages.

Diederik Bakhuÿs (Historien de l’art, conservateur du patrimoine) rappelle que « si son activité de peintre suit dès lors un rythme beaucoup plus irrégulier, certains de ses tableaux les plus ambitieux sont conçus au cours de ces ultimes années d’activité. Inspirés par la campagne des environs de Lagny, ils se situent généralement à mi-chemin entre le paysage et la scène de genre ». Dans ces tableaux, le peintre montre son attachement pour les artistes des écoles du Nord. Cet intérêt marqué pour les productions hollandaises et flamandes du XVIIe siècle est certes commun à de nombreux artistes français dans ce milieu du siècle, mais après sa mort, on découvre de nombreux objets, costumes…rapportés de Russie, et plusieurs centaines de dessins de l’artiste, un ensemble important de gravures d’après des compositions de Berchem, Adrien van de Velde, David II Teniers… et soixante treize estampes de Rembrandt. Face aux les œuvres réalisées durant ces dernières années, les critiques soulignent la filiation évidente avec les artistes nordiques, évoquant Rembrandt pour les scènes de genre et Ruisdael pour les paysages.

(Texte extrait du catalogue raisonné Peintures françaises du XVIIIe s. Musée des Beaux-Arts de Tours / Château d’Azay-le-Ferron, par Sophie Join-Lambert Silvana Editoriale, 2008)-

Jean-Baptiste Leprince meurt en 1781 dans sa maison.

Trois de ses peintures sont conservées au Louvre, ainsi que nombre de dessins et gravures. Ses œuvres composent les collections des plus grands musées internationaux.

L’œuvre:

C’est une composition postérieure à 1775, période considérée comme la meilleure de l’artiste: celle durant laquelle il est totalement affranchi de Boucher et du Baroque et réalise de nombreux paysages animés, inspirés par l’environnement près de Lagny sur Marne. L’animation y est toujours relayée au second rôle, tant la prédominance est donnée à la nature, aux arbres surtout et à l’insatiable étude de leur feuillage à travers les modulations de lumière…un véritable retour aux paysagistes hollandais savamment personnalisé par le Maître…

…et en l’espèce, nous ne manquerons pas de rapprocher ce sujet avec les œuvres de Jacob Isaac van Ruisdael…

Portrait d’une bachante huile sur toile 46 x 37 cm

Jean-Baptiste Greuze est dès sa tendre enfance attiré par le dessin. Il prend des cours de dessins avec un professeur qui l’emmène à Paris où il s’installe en 1750. Il devient l’élève de Charles-Joseph Natoire à l’Académie royale.

Aux couleurs claires et lumineuses, à l’attitude légère de la peinture du XVIIIe siècle, Greuze, vraisemblablement las des frivolités artistiques et des représentations pseudo-myrhologiques introduit une moralité, notamment dans le genre et le portrait. Son réalisme est dicté par le principe de la retranscription de la vie, telle qu’elle est. Au moyen d’un environnement typiquement hollandais, il décrit tous les aspects de la vertue, telle que la concevaient les philosophes des lumières et s’applique à reproduire des scènes quotidiennes avec le plus grand réalisme possible. Il n’est ni académique (aucun tableau de lui ne sera reçu à l’académie), ni attiré par l’antique.

» Si le rococo est représentatif du libertinage aristocratique, la peinture de Greuze est celle des vertus bourgeoises »…qui parle à notre coeur, et tandis que Boucher s’amuse pleinement de la sensualité, Greuze la voile d’un regard attendri et moralisant.

d’après Annick Lemoine -conservatrice générale du patrimoine, directrice de l’institution parisienne-:

« l’ambition morale qui préside à nombre de ses scènes de genre est difficile à saisir aujourd’hui si l’on ignore le contexte historique et social de l’époque. Car ces œuvres se font le reflet des grands enjeux qui animent alors les philosophes ….autour de la place de l’enfant dans la société, la question de son éducation, la défense de l’allaitement et le refus de la mise en nourrice… Ces questions hantent alors les esprits. Greuze s’en fait, par le pinceau et le crayon, l’ardent défenseur. L’espace domestique que dépeint Greuze n’est pas seulement un havre de paix, il est aussi le théâtre du désordre des familles, un espace de violences physiques et psychologiques. Et les victimes en sont bien plus souvent les enfants que les adultes. L’artiste nous convie à pénétrer au cœur de l’intimité des familles et de ses désordres inavoués. »

L’œuvre:

Rappelons: le bacchantes sont dans la mythologie romaine, les servantes du dieu Bacchus. Des prêtresses, accompagnant le Dieu dans son cortège, en fait, mi femme, mi diablesses…et surtout débauchées.

C’est la confrontation de l’enfance non à la mort (l’oiseau et l’enfant), ou au viol (la cruche cassée) mais à une destinée forcée par les hommes et dont le retour vers l’enfance est impossible…et pourtant, dans cette tentative de volte-face rayonne la naïveté de sa jeunesse.

ici la demoiselle n’est pas chassée par le « noble » séducteur, comme dans nombre d’interprétation de ses représentations, mais elle est tout simplement au service du vice…ne nous y trompons pas, si cette fillette se retourne pour nous esquisser un sourire lumineux, elle nous prend à témoin.

C’est son innocence qui esquisse un retour en arrière et nous interpelle.

Mais malgré le rayonnement de son innocence, c’est sans doute son inconscience et un certain fatalisme qui l’entrainent vers la permissivité de la société, au point d’en être la prêtresse du vice.

Greuze témoigne ici de l’abysse qui sépare la nature de cet enfant et la fonction que la société perfide lui a attribuée.

A la manière d’une esquisse, la touche est véloce et la facture va à l’essentiel, la palette est homogène et participe quelque peu au fabuleux rayonnement de cette oeuvre qui nous émeut et nous emballe en un rien de temps.

…et l’on appréciera également ce sein qui semble avoir malencontreusement échappé au drapé et que la fillette s’apprête à recouvrir sitôt l’appétit du voyeur aiguisé.

« Promeneurs près d’une fontaine ». Huile sur toile. 46,5 x 55,5 cm

Peintre et graveur français, il est le fils de Jean-Baptiste Nicolas Leprince, maître sculpteur.

Après avoir étudié la peinture à Metz, il devient l’élève de François Boucher à Paris. Dans le style Rococo de son Maître, il produit de très belles scènes de genre ainsi que des paysages animés.

Il devient rapidement un peintre réputé et ses oeuvres sont régulièrement exposées au Salon et favorablement remarquées par Diderot lui-même.

Après des voyages formateurs en Italie et en Hollande, Il parcourt toute la Russie d’ouest en est entre 1758 et 1764, obtient des commandes de la noblesse ainsi que de l’impératrice Elisabeth, peint égalemet de nombreuses scènes de genre, célèbres en Russie mais aussi bientôt en France car à côté des « turqueries » et des « chinoiseries », il inventa une nouvelle forme d’exotisme orientaliste, la « russerie ».

Il se considéra comme le premier des étrangers en Russie à regarder au-delà de la façade européanisée du pays et à y « trouver des beautés dans la simplicité et le pittoresque des habillements du peuple ».

En 1765, il est agréé à l’Académie royale de peinture et de sculpture et en qualité de peintre du Roi, loge au palais du Louvre, sans toutefois délaisser sa maison personnelle au nord de Paris.

-Marie-Elisabeth Hellyer dans l’étude qu’elle a consacrée à cet artiste dans le cadre d’un doctorat (1982), précise qu’à partir de 1776 et jusqu’en 1781, date de son décès, il passe une grande partie de son temps dans sa maison de campagne à Saint-Denis-du-Port près de Lagny (acquise en septembre 1775) et réalise essentiellement des paysages.

Diederik Bakhuÿs (Historien de l’art, conservateur du patrimoine) rappelle que « si son activité de peintre suit dès lors un rythme beaucoup plus irrégulier, certains de ses tableaux les plus ambitieux sont conçus au cours de ces ultimes années d’activité. Inspirés par la campagne des environs de Lagny, ils se situent généralement à mi-chemin entre le paysage et la scène de genre ». Dans ces tableaux, le peintre montre son attachement pour les artistes des écoles du Nord. Cet intérêt marqué pour les productions hollandaises et flamandes du XVIIe siècle est certes commun à de nombreux artistes français dans ce milieu du siècle, mais après sa mort, on découvre de nombreux objets, costumes…rapportés de Russie, et plusieurs centaines de dessins de l’artiste, un ensemble important de gravures d’après des compositions de Berchem, Adrien van de Velde, David II Teniers… et soixante treize estampes de Rembrandt. Face aux les œuvres réalisées durant ces dernières années, les critiques soulignent la filiation évidente avec les artistes nordiques, évoquant Rembrandt pour les scènes de genre et Ruisdael pour les paysages.

(Texte extrait du catalogue raisonné Peintures françaises du XVIIIe s. Musée des Beaux-Arts de Tours / Château d’Azay-le-Ferron, par Sophie Join-Lambert Silvana Editoriale, 2008)-

Jean-Baptiste Leprince meurt en 1781 dans sa maison.

Trois de ses peintures sont conservées au Louvre, ainsi que nombre de dessins et gravures. Ses œuvres composent les collections des plus grands musées internationaux.

L’œuvre:

C’est une composition postérieure à 1775, période considérée comme la meilleure de l’artiste: celle durant laquelle il est totalement affranchi de Boucher et du Baroque et réalise de nombreux paysages animés, inspirés par l’environnement près de Lagny sur Marne. L’animation y est toujours relayée au second rôle, tant la prédominance est donnée à la nature, aux arbres surtout et à l’insatiable étude de leur feuillage à travers les modulations de lumière…un véritable retour aux paysagistes hollandais savamment personnalisé par le Maître…

…et en l’espèce, nous ne manquerons pas de rapprocher ce sujet avec les œuvres de Jacob Isaac van Ruisdael…