BARBIZON / Impressionisme

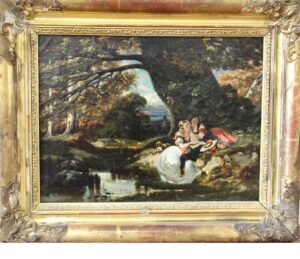

« Lecture en forêt » huile sur bois 24 cm x 36 cm

Il est principalement connu pour ses portraits de personnalités américaines de la guerre de Sécession et pour ses thèmes orientalistes.

Il effectua de très nombreux voyages dans toute l’Europe, au Maroc puis aux Etats-Unis.

L’œuvre présentée:

Datant probablement de son voyage en Angleterre en 1856.

Deux ravissantes jeunes femmes lisant allongées au bord d’une rivière, leur petit chien en témoin. Le motif de l’artiste serait-il une transgression en peignant la pureté s’adonnant au plaisir de la lecture interdite?

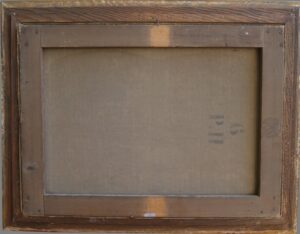

Scène de patinage sur la « Schie » près de Rotterdam. Huile sur toile –rentoilée- signée datée 1866. 29.5×40.5cm

Dans l’art, comme dans la technologie, il y a dans chaque rupture une essence de transition. Ainsi, la clef de chaque style nouveau n’est jamais détenu par un seul artiste. Cependant, la contribution de certains est telle que la paternité leur est acquise. Tel est le cas de Jongkind et du mouvement impressionniste, et tel aurait du l’être durant son vivant. Pourtant encensé par ses pairs, le public n’a attribué au Maître qu’une place, certes très respectable, mais mineure au regard de ses émules, tel Monet.

Jongkind est né au pays bas mais a vécu la majorité de sa vie et est mort, enterré en France.

Il est né dans la ville de Lattrop. Tout d’abord élève d’Andreas Schelfhout , il fut, sur la recommandation de son maître, invité par Isabey pour venir peindre à Paris.

La transition du classicisme du peintre de paysages hollandais vers une modernité est immédiate :

Les angles avec lesquels Jongkind peint des sujets anecdotiques de la capitale sont totalement novateurs, même si le classicisme demeure dans ces œuvres de relative jeunesse.

Ensuite, il alterne les sujets de sa patrie d’adoption (dont de nombreuses marines) et ceux de sa hollande natale (marines et paysages d’hiver si chers à cette école depuis la fin du XVIe siècle).

IL vite tantôt à Paris, tantôt à la Haye selon ses capacités financières, lesquelles connaissent de nombreux bas et quelques hauts (il est d’ailleurs régulièrement financièrement aidé par de nombreux peintres illustres, qui ont même organisé une vente aux enchères de leurs oeuvres au profit du « grand » Jongkind).

Il séjourne aussi régulièrement à Honfleur et dans d’autres partie de la Normandie, fréquente La ferme Saint –Siméon et y côtoie tout le gratin de la littérature et de la peinture, se lie d’une grande amitié avec Boudin qu’il conseille et avec Monet qu’il éduque !

C’est à partir du début des années 1850 que s’effectue la mue dans la retranscription des paysages d’hiver hollandais, sa facture devient de plus en plus impressionniste, et c’est durant cette période qu’il transmet son allant à Monet.

Il se réfugie dans le Nivernais puis dans le Dauphiné les deux dernières décénies de sa vie, en compagnie de sa muse, ancienne épouse hollandaise d’un critique d’art Français.

Les dernières années sont marquées par l’alcool et la schizophrénie qui ne l’ont pas quitté de son existence, provoquant un trait plus hasardeux, jusqu’à sa mort, dans un asile psychiatrique.

L’Ampleur de Jongkind est telle que Pays Bas et France continuent de se disputer la paternité de l’artiste, et pour cause les premiers motifs « impressionisants » de l’artiste se situent aux pays-bas dès le début des années 1860 (marines semi-nocturnes et scènes de patinage).

C’est l’ampleur de son travail qui est sujet de convoitise : Si pour une partie des peintres impressionnistes, la genèse du mouvement est dans l’œuvre de Corot (par ailleurs admiré par Jongkind), nombre d’entre eux attribuent leur connaissances à Jongkind.

Monet, qui fut donc un temps son élève, admet qu’il lui doit « l’éducation définitive de son oeil »

(Il suffit de comparer « impression au soleil couchant » dont un journaliste avait tiré le nom d’ »impressionnisme » avec les marines semi-nocturnes de Jongkind pour faire vieillir « l’impressionnisme » de quelques années)

Alors pourquoi Jongkind, bien que connu du grand public n’a pas aujourd’hui une reconnaissance au niveau de ses pairs ?… et bien c’est peut-être parcequ’il ne s’est jamais considéré comme « impressionniste ». Il n’a d’ailleures jamais exposé avec ses amis, préférant, en un premier temps le salon des artistes français, puis le salon des refusés, puis avec l’école de barbizon.

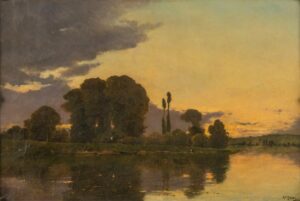

L’oeuvre présentée:

Une scène de patinage près de Rotterdam. Les personnages semblables à des corbeaux se muent avec difficulté sur la rivière gelée, dans un environnement hivernal des plus lugubre.

C’est en exécutant ce motif et celui des marines semi-nocturnes que la facture de Jongkind s' »impressionise » à partir de 1862 environ.

Ces motifs ayant un véritable succès auprès du public, ils sont repris à chaque séjour de l’artiste dans sa patrie natale et déclinés avec plus ou moins de détails et en compositions chromatiques légèrement différentes. Ici la palette est froide et le gris prépondérant.

La touche restant rapide, en traits et points…même si au contraire de Boudin, Jongkind ne peint pas toujours sur motif, nul besoin de dessin préparatif pour le genêse d’une telle oeuvre en atelier.

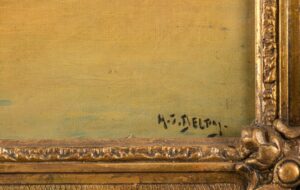

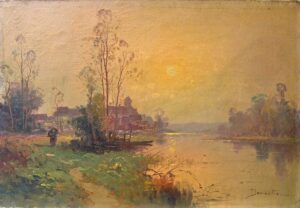

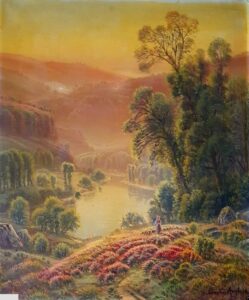

« Coucher de soleil sur la rivière » huile sur toile signée 54×81.5 cm circa 1900

Fils d’Hippolyte Camille, il perpétue l’œuvre de son père auprès duquel il peint dès la jeune enfance.

C’est donc un peintre paysagiste de l’école de Barbizon, dont il va garder toute sa carrière la facture, malgré une production largement dans le XXe siècle. Ses premières compositions sont presque similaires à celles de sont père, à tel point qu’en début de carrière la différenciation n’est aisée qu’avec la signature.

Spécialiste des crépuscules sur les rivières, il harmonise ses compositions grâce à une palette de couleurs très douces qui rend l’atmosphère particulièrement calme et mélancolique.

Sa touche se rapproche toutefois quelque-peu des impressionnistes.

Dans sa jeunesse, il côtoie Camille Pissarro et Paul Cézanne avec qui son père entreprend de longue discussions mélancoliques à propos de Charles François Daubigny, leur mentor.

L’œuvre présentée:

Un bosquet d’arbres se reflète dans le fleuve au couchant.

Belle franchise d’exécution pour cette oeuvre de relative jeunesse. Le large cadrage permet au visiteur de rentrer dans la profondeur des champs, mais surtout d’être apaisé par cette belle eau de verre et ses reflets jaunes-verdatres.

à noter nombreuses légères frisures de la couche picturale.

« Bords de Seine à Vernon » Huile sur toile (Toile d’origine) signée 38 x 55 cm

Elève de William Bouguereau, il expose régulièrement au salon des artistes français jusqu’en 1913, C’est un peintre de portraits, paysages et compositions florales.

L’œuvre présentée :

De belles couleurs chatoyantes pour égailler la promenade de cette fagotière au couchant.

« Lavandières près de Montigny sur Loing » Huile sur toile, 33×41 cm signée

Elève de William Bouguereau, il expose régulièrement au salon des artistes français jusqu’en 1913, C’est un peintre de portraits, paysages et compositions florales.

L’œuvre présentée :

L’œuvre :

Une description plus en douceur de la promenade aux crépuscules.

« Scène galante » huile sur bois signée 38 x 51.5 cm

Elève de Félix Ziem, ce peintre Marseillais se distingue immédiatement par une touche succincte, rapide et empâté, à la manière de Diaz de la Pena.

De surcroît, sa palette particulièrement expressive préfigure de l’impressionnisme et du fauvisme .

Cette technique alliant la pâte épaisse et la plus large palette de tons possibles sera un creuset d’inspiration pour nombre de peintres modernes et notamment Vincent Van Gogh qui le considérait comme son Maître, bien qu’il ne l’ayant jamais rencontré.

En milieu de carrière, Monticelli prend goût à revisiter les scènes galantes de Watteau. D’où une longue série, très personnalisée, dans laquelle il glisse avec audace son chien Fitou en guise d’accroche.

Un peu avant son soixantième anniversaire, des problèmes de santé vraisemblablement liés à une forte consommation d’absinthe altérèrent sa production, jusqu’à ce qu’une paralysie ne l’empêche totalement de peindre les 2 dernières années de sa vie.

L’œuvre présentée :

Une scène galante de Watteau revisitée à la mode Monticelli.

La pâte apparait comme posée au couteau, la facture est si vive que les contours sont absents, laissant les formes se dessiner d’elles mêmes, le jeu de modulations de touches de couleurs plus ou moins acidulées suggère les volumes et la profondeur.

« Nymphes & satyres » huile sur toile signée 15 x 21 cm

Fils d’un anti-Bonapartiste Espagnol,

Après avoir perdu son père à 4 ans, son dixième anniversaire est marqué par la perte d’une jambe due à une morsure de vipère, puis par le décès de sa mère.

Apprenti peintre dans une manufacture en compagnie de Jules Dupré, il est accepté comme copiste au Louvre.

Il se consacre alors totalement à la peinture mais ne rencontre aucun succès jusqu’à son adhésion au tout nouveau mouvement né à Barbizon dès 1837. Il y habite dès lors à l’année.

Fasciné par Eugène Delacroix et par l’orient, il peint les paysages des alentours, dans lesquels il ajoute parfois des bohémiennes ou des personnages allégoriques ou mythologiques.

Chargé au couteau, sa matière picturale est travaillée dans une couche incroyablement épaisse pour l’époque. Sa palette est aussi des plus chatoyantes, ce qui lui vaudra d’être bientôt surnommé le plus grand coloriste de l’époque. Ses mélanges se révèleront toutefois instables et certains se terniront avec le temps.

Dès l’exposition du salon de Paris de 1848, son succès sera immense et continu jusqu’à la fin de sa vie. Il saura aider ses congénères et sera même un discret mécène pour Théodore Rousseau, Jean François Millet puis Auguste Renoir.

A partir de 1854, il séjourne régulièrement sur la côte Normande, achète une villa à Etretat et devient l’un des acolytes de la Ferme Saint –Siméon entre Trouville/mer et Honfleur.

Mais Diaz ne peint que très peu de Marines malgré qu’il arpente les côtes avec son ami Gustave Courbet.

Son fils meurt en 1860.

En 1874, bien qu’il côtoie nombre de peintres impressionniste, il ne participe pas à la première exposition.

Vraisemblablement atteint de tuberculose, il meurt deux ans plus tard à Menton où il passe chaque hiver pour se soigner.

Une morsure de vipère aurait, semble-t-il, une fois de plus contribué à altérer son état physique et accélérer son décès.

L’œuvre présentée:

C’est l’époque ou Diaz peint à Barbizon un de ses sujets habituels : des personnages mythologiques dans un sous bois. La touche est lumineuse, la palette chaude et les tons purs: rouge léger, jaune vif, carmin et vert.

Le format répond aux commandes abondantes des Parisiens désireux de décorer les petites pièces de leur appartement.

M.B.D.N° 2148 au catalogue raisonné de M. Miquel.

« Retour de Moisson en été » huile sur toile 30x41cm

Une représentation réaliste des travaux des champs

Une oeuvre très figurative et chatoyante. L’utilisation de couleurs toniques retranscrit parfaitement l’été.

Procession Bretonne huile sur toile 81.3 x 132cm

Harpigniès est né dans une famille d’industriels Valenciennois. Au grand dâme de son père, il ne reprend pas les entreprises familiales pour se consacrer au dessin et à la peinture.

Fréquentant les artistes de l’école de Barbizon et y séjournant régulièrement, notamment à Marlotte, il est très influencé par ce courant bien que n’y appartenant pas intrinsèquement.

Il est le peintre des arbres et des ruisseaux, souvent dénués de tout animal ou être humain, il retranscrit avec talent la quiétude de la nature.

« Peindre la nature pour ce qu’elle est, simplement » Harpigines a principalement peint les paysages comme seul et unique motif de ses compositions ce qui était bien l’émancipation des « naturistes » de Barbizon, rejetant les sous genres tels le paysage historique, la vue etc… Mais les scènes animées existent aussi dans ses créations, notamment celles d’enfants.

Corot est son grand maître et ami.

Harpigniès eu une très longue carrière de paysagiste au cours de laquelle son style a assez peu évolué, restant toujours un peu trop « classique ». Ainsi, son succès, important, est allé quelque peu déclinant à l’approche et à la naissance du nouveau siècle dans lequel tant de nouveaux modernismes apparaissaient tels des feux d’artifice…

Il finira par devenir quelque peu oublié.

L’œuvre proposée :

Une procession au soleil couchant.

La palette est habituelle : 8 couleurs, Cobalt, vert Véronèse, vert émeraude, ocre jaune, terre de sienne, terres de sienne brulée, brun rouge et blanc d’argent

Dans cette composition, peut-être effectuée à Marlotte près de Fontainebleau, la perspective est créée de telle manière que le point de fuite est la fin de la procession, il se peut aussi qu’une photographie ai été à l’appui de se création.

Les pénitentes arpentent la lisière, menée par un cheval volontaire. Comme bien souvent chez Harpignies, nous sommes au début de l’automne, le jaunissement des arbres se marie avec le crépuscule, on peut apprécier le vert tendre de l’herbe se fondant avec les roches, une composition peinte tout en nuances tels que Sisley s’en appropriait la paternité, à tel point qu’on pourrait judicieusement se demander si la toile n’a pas été peinte à quatre mains, les deux compères fréquentant Marlotte à la même époque…

« Fagotière près du Loing au soleil couchant » huile sur toile signée 38 x 55 cm

C’est un artiste à part !

Son caractère solitaire ne lui permet de se lier durablement à aucun courant artistique ni même à aucun peintre (Il a un temps fréquenté Barbizon sans jamais en faire partie, il a séjourné au bateau-lavoir sans jamais se lier avec ses congénères).

Et cependant, il a été durant toute sa carrière entouré de personnages fictifs, multipliant les pseudonymes et les styles de peinture.

On ne compte pas moins de dix noms d’emprunt, lesquels ont signé une oeuvre considérable. Il faut dire cependant qu’en contrat exclusif avec un marchand d’art, ces pseudonymes constituaient un échappatoire…

A ces milliers d’oeuvres s’ajoutent de nombreux faux -indiscernables et une multitudes de pastiches.

Ce sont ses gouaches représentant la vie Parisienne qui étaient les mieux vendues, mais ses noms d’emprunt lui ont permis

de peindre des paysages et des marines.

Malgré une vitesse d’exécution hors du commun, sa facture est relativement précise et il sait marier des couleurs chatoyantes.

Dans sa vie privé, Galien-Laloue a été successivement marié à 3 soeurs.

L’oeuvre

Une fagotière sur un chemin longeant une rivière au soleil couchant. La scène peut être située près de Fontainebleau, peut-être Morêt sur loing

L’artiste a utilisé le pseudonyme de Dumoutier

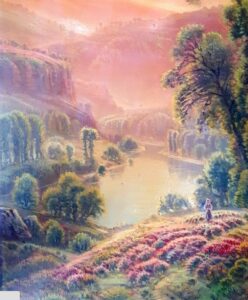

« Paysage de Dordogne » Huile sur toile signée 65 x 54 cm

Elève de Leon Germain Pelouse, il entame se carrière de peintre après avoir enseigné la musique durant quelques années.

Il dépeint principalement les paysages de Dordogne parsemés de champs de luzerne et de Bruyères en fleurs,

Ses œuvres sont toujours colorées et chatoyantes.

Son style et ses compositions sont proches de celles de William Didier-Pouget.

L’oeuvre présentée :

Le décor est constitué des rives pentues de la Dordogne, comme à l’habitude du peintre, décrites dans une ambiance quelque peu bucolique.

Sous le soleil couchant, une promeneuse arpente les champs de bruyères.

« Intérieur d’étable » huile sur toile signée 51 x 79 cm

C’est après son service militaire que Charles Jacque commence à peindre, tout d’abord des paysages en Bourgogne, dans le logement familial, puis en Angleterre où il met à profit sa formation initiale de graveur.

En compagnie de Jean-François Millet, Charles Jacque fréquente la ville de Barbizon dès 1845. Fuyant l’épidémie de choléra qui frappait Paris depuis le printemps 1849, il s’y installe en août 1849 en compagnie de Jean-François Millet et de Théodore Rousseau. Au début des années 1850, le groupe est rejoint entre autres par Jules Héreau.

Il est donc, de fait, l’un des fondateurs de l’école de Barbizon.

Ses motifs sont principalement pastoraux. Rares sont ses œuvres qui ne présentent de moutons, vaches, poules et autres animaux de la ferme.

Il est le peintre des scènes de genre animales, et ce, dans toutes les basses cours, écuries, et étables de France. Il dépeint des animaux de race et de belle prestance.

Mais le goût de Jacque pour l’élevage dépasse la simple représentation artistique : il se lance dans l’élevage de la volaille, en fait l’argument et commerce les œufs sélectionnés.

Parallèlement, il est un aquafortiste réputé et sa carrière de graveur, notamment sur cuivre, est saluée.

Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise

L’oeuvre présentée:

Le bétail cohabite avec les poules dans une étable semblant ouverte aux quatres vents.

Charles Jacque, n’est pas figuratif. IL s’accomode des détails et de la réalité. ses motifs sont traités avec théatralité et chaque silhouette est mise en scène.

A bien y regarder, cette étable n’est pas une peinture mais un dessin animé.

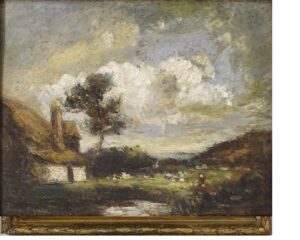

« Chaumière en bord de mer » (Crotoy en baie de Somme?) huile sur bois signée 19 cm x 24 cm

Jules Dupré, frère ainé de Léon Victor Dupré (1816-1879), est un peintre spécialiste du paysage à la française, influencé par John Constable et surtout Jean Baptiste Corot, pionnier dès 1830 de la peinture en extérieur, sur motif.

Les alentours de Paris, Barbizon puis de nombreuses régions françaises sont le théâtre de ses compositions, dans lesquelles la nature est très souvent la seule vedette, dénuée d’humains ou d’animaux.

Son frère et élève l’accompagne parfois dans ses déplacements, travaillant à ses côtés. Parmi ses plus illustres amis, on compte Diaz de la Pena, Gustave Courbet et surtout Théodore Rousseau, avec qui il entretien une relation complexe et parfois exclusive.

Il est parfois associé à Victor Hugo, incarnant le romantisme à la française.

L’œuvre présentée :

Une petite marre dans le jardin d’une chaumière avec la mer en perspective. La ligne d’horizon est basse, constituée d’une entre-vue de mer en arrière plan, elle nous permet d’admirer toute la surface attribuée au traitement du ciel.

L’empâtement partout présent, la touche large, épaisse et très vive, elle est le signe du geste qui précède l’impressionnisme, malgré une palette en demi-tons.

On notera aussi les pointes de blanc en suggestion de végétation.

l’oeuvre est vraisemblablement peinte après le séjour de Jules Dupré en 1831 durant plusieurs mois en Angleterre, invité par Lord Graves, pour étudier la peinture de paysage.

L’influence des paysagistes Anglais a sans doute largement précédé son voyage. Ces années sont celles où il élabore son art, ses références, et enracine sa pratique dans l’étude et la fascination de la nature.

Notre tableau n’est pas sans rappeler son fameux tableau « Environs de Southampton » ; nous retrouvons ce même esprit imprégné par l’influence du grand paysagiste anglais, spécialiste des ciels, John Constable. Les paysages ouverts de Dupré, peints après son séjour anglais témoignent d’une connaissance réelle des œuvres de Constable datant de la période de Hampstead où, par rapport à celles de sa première période de Flatford, les paysages sont plus vastes, les ciels plus grands, et où l’air et le vent parcourent un horizon plus plat et placé plus bas.

«Pré aux alentours d’Isle Adam» huile sur toile signée 45 cm x70 cm vers 1870

Jules Dupré, frère ainé de Léon Victor Dupré (1816-1879), est un peintre spécialiste du paysage à la française, influencé par John Constable et surtout Jean Baptiste Corot, pionnier dès 1830 de la peinture en extérieur, sur motif.

Les alentours de Paris, Barbizon puis de nombreuses régions françaises sont le théâtre de ses compositions, dans lesquelles la nature est très souvent la seule vedette, dénuée d’humains ou d’animaux.

Son frère et élève l’accompagne parfois dans ses déplacements, travaillant à ses côtés. Parmi ses plus illustres amis, on compte Diaz de la Pena, Gustave Courbet et surtout Théodore Rousseau, avec qui il entretien une relation complexe et parfois exclusive.

Il est parfois associé à Victor Hugo, incarnant le romantisme à la française.

L’oeuvre présentée :

De ce magnifique pré se dégage un romantisme et une poésie totalement inouïe.

Malgré une construction en étages, la ligne d’horizon reste basse, nous laissant admirer le traitement du ciel chargé d’humidité. Les arbres repoussoirs nous permettent d’appréhender la profondeur et la distance du second plan.

Et cette touche, toujours vive, sur une épaisse couche picturale suggérant plus que décrivant. Ainsi, l’utilisation des petites pointes de blanc comme attributs de la végétation.

Une œuvre contemporaine de l’impressionnisme.

« Paysans menant les vaches à l’étang » huile sur toile signée 31.5 x 46 cm

Félix Saturnin Brissot de Warville est le petit fils de Jacques Pierre Brissot de Warville, conventionnel girondin influent et guillotiné lors de la Révolution française et le fils de Anacharsis Brissot de Warville, homme de lettre sous la Restauration.

Élève de Léon Cogniet, il participe avec succès aux Salons de Paris à partir de 1846 et jusqu’à son décès.

Il est le peintre des scènes champêtres et animalières, mais aussi de paysages souvent animés Dans bon nombres de régions Françaises.

L’oeuvre présentée:

Une oeuvre Barbizonnienne par excellence.

Le bétail est discrêt car le cadrage est construit pour la nature, l’étang joue les premiers rôles et les 3 hêtres en sont les vedettes. L’influence des paysagistes néerlandais et notamment de Jacob Van Ruisdäel est manifeste.

« Cariole en forêt » huile sur toile signée 41.5 x 61.5 cm

Né dans une famille d’industriels Valenciennois. Au grand dâme de son père, il ne reprend pas les entreprises familiales pour se consacrer au dessin et à la peinture.

Fréquentant les artistes de l’école de Barbizon et y séjournant régulièrement, notamment à Marlotte, il est très influencé par ce courant bien que n’y appartenant pas intrinsèquement.

Il est le peintre des arbres et des ruisseaux, souvent dénués de tout animal ou être humain, il retranscrit avec talent la quiétude de la nature.

« Peindre la nature pour ce qu’elle est, simplement » Harpigines a principalement peint les paysages comme seul et unique motif de ses compositions ce qui était bien l’émancipation des « naturistes » de Barbizon, rejetant les sous genres tels le paysage historique, la vue etc… Mais les scènes animées existent aussi dans ses création, notamment celles d’enfants.

Corot est son grand maître et ami.

Harpigniès eu une très longue carrière de paysagiste au cours de laquelle son style a assez peu évolué, restant toujours un peu trop « classique ». Ainsi, son succès, important, est allé quelque peu déclinant à l’approche et à la naissance du nouveau siècle dans lequel tant de nouveaux modernismes apparaissaient tels des feux d’artifice…

Il finira par devenir quelque peu oublié.

L’œuvre présentée :

Une cariole arpentant un chemin de campagne. C’est le début de l’automne, le jaunissement des arbres colorie la composition et se marie avec l’ocre de la terre

« Scène portuaire au couchant » 47 X 66 cm

Cette scène décrivant des bateaux près d’une côte avec un moulin à pivot est de forte influence « van goyenne »: horizon bas, palette dans les bruns, absence de détail et touche balayée pour le ciel. Il est aussi possible d’y voir un style proche de Jongkind.

« Marre en sous-bois » huile sur bois 33 x53 cm signée

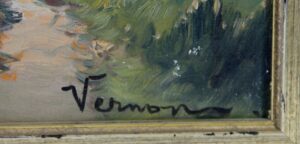

Paul Vernon est un artiste de l’école de Barbizon. Bien que ses œuvres, relativement abondantes, circulent d et sont appréciées, on ne sait que peu de choses sur l’artiste et il est fréquent qu’il soit encore confondu sur le marché de l’art avec un autre peintre, Paul Emile Vernon, aux motifs et au style pourtant bien dissociable !

Ami de Diaz de Pena, avec qui il posait son chevalet dans les forêts de Fontainebleau, il se caractérise par l’emploi d’une pâte excessivement épaisse, une touche rugueuse et hachée et une perpétuelle recherche des effets de lumière.

Son motif est principalement la nature, mais il ne dédaigne pas y ajouter quelques représentations féminines déclinées en naïades, odalisques ou même bacchanales.

L’œuvre présentée :

Un chemin (peut-être le « Jean de Paris » dans la forêt de Fontainebleau?) qui mène à la mare dans la forêt de Fontainebleau.

La pâte est épaisse, la touche irrégulière, lourde.

l’artiste fait fi de la perspective quasi « cavalière » (le chemin qui mène à la mare par ses bords qui restent parallèles sans déformation dans la ligne de fuite), car ce qu’il cherche à nous transmettre c’est le jeu de la lumière.

Le soleil se fond dans la canopée et cette oeuvre accroche la lumière d’une manière exceptionnelle.

« Jeune femme au bain » huile sur toile 33 x 24.5 cm

Dans une mouvance quelque peu symboliste, cette œuvre peut s’apparenter à certaines compositions d’André Charles voillemot…

L’esprit de la jeune femme est symbolisée par son double représenté en filigrane dans son dos, semblant lui intimer la bonne décision.

« Nu allangui près d’un vase de fleurs » Huile sur toile signée en haut à droite 55x46cm

François Maury et un peintre très expressif. Dès son plus jeune âge, il combine avec brio une touche assez évasive et une palette colorée et très vive. Ses compositions fleurtent parois avec l’orientalisme. La féminité, que ce soit sous la forme de Naïades, nymphes, portraits ou dscènes de vie restent son sujet de prédilection, malgré de nombreuses compositions de paysages provençaux.

Il expose au salon des artistes Français de Paris entre 1885 et 1905, puis en devient sociétaire.

Son œuvre, définitivement ancrée dans la fin du 19e siècle, est influencée par Diaz et surtout Monticelli qu’il vénère.

« Paysage à la barque » huile sur toile 1875 71x 91 cm

Paul Vernon est un artiste de l’école de Barbizon. Bien que ses œuvres, relativement abondantes, circulent d et sont appréciées, on ne sait que peu de choses sur l’artiste et il est fréquent qu’il soit encore confondu sur le marché de l’art avec un autre peintre, Paul Emile Vernon, aux motifs et au style pourtant bien dissociable !

Ami de Diaz de Pena, avec qui il posait son chevalet dans les forêts de Fontainebleau, il se caractérise par l’emploi d’une pâte excessivement épaisse, une touche rugueuse et hachée et une perpétuelle recherche des effets de lumière.

Son motif est principalement la nature, mais il ne dédaigne pas y ajouter quelques représentations féminines déclinées en naïades, odalisques ou même bacchanales.

L’œuvre présentée :

Un paysage Barbizonnien par excellence, qui n’est pas sans rappeler les marais boisés de Jacob Ruisdael. La composition s’équilibre parfaitement entre le ciel les arbres et l’eau et l’animation n’est qu’anecdotique. La palette transmet avec douceur le crépuscule naissant.

« Vaches et chèvres en forêt » huile sur bois 34,5 x 46,7 cm

A l’image de on frère ainé Jules (1811-1889), il est spécialiste du paysage à la française, influencé par John Constable et surtout Jean Baptiste Corot, pionnier dès 1830 de la peinture en extérieur, sur motif.

Les alentours de Paris, Barbizon puis de nombreuses régions françaises sont le théâtre de ses compositions, dans lesquelles la nature est très souvent la seule vedette, dénuée d’humains ou d’animaux.

Son frère et élève l’accompagne parfois dans ses déplacements, travaillant à ses côtés. Parmi ses plus illustres amis, on compte Diaz de la Pena, Gustave Courbet et surtout Théodore Rousseau, avec qui il entretien une relation complexe et parfois exclusive.

Ainsi que son frère, il est parfois associé à Victor Hugo, incarnant le romantisme à la française.

L’oeuvre présentée :

Une oeuvre « typiquement barbizonienne ».

La palette terreuse homogénéisant sol buissons et arbres, crée une complète harmonie de la nature. Le ruisseau est totalement englobé dans cette atmosphère tandis que l’animation -berger (ou bergère?)-, sa vache et ses 3 chèvres,

à la facture habituellement minimaliste, est le central témoin de la vie rurale.

« voiliers en pleine mer » huile sur toile 54 x 64.5cm signé daté 79

Il fut l’élève de Diaz avec lequel il collabora à la réalisation de nombreuses œuvres du Maître

qui n’arrivait pas à fournir l’entièreté de la demande.

Acquise lors de cette expérience, sa spécialité résidait dans les paysages Barbizoniens (sous bois animés principalement), pour laquelle il su montrer une véritable personnalité, notamment dans ses choix de teintes.

L’oeuvre:

Il s’agit d’une totale exception dans la carrière du peintre et nous n’avons pas connaissance d’un autre exemple.

Il est probable d’imaginer qu’il accompagna Diaz dans ses dernières excursions Normandes des années 1870 -ou/et qu’il s’y rendit lui même par la suite), et -bien qu’aucune source ne peut le confirmer- que l’atmosphère de la ferme Saint Siméon ne lui était pas inconnue…delà à en déduire qu’il s’essaya dans le travail de marine sur cette côte normande…il n’y a qu’un pas, franchi ici, tant les nuances de la mer sont comparables à celles d’autres pré-impressionnistes, accoutumés des flots entre Etretat et Deauville, à partir des années 1850 et jusqu’à la fin du 19e siècle.

« femmes, enfants et petit chien en fôret ». Huile sur toile 48 x 64 cm

Peintre dès le plus jeune âge, il étudie aux beaux arts de Marseille puis est à l’Académie Julian de Paris. entre 1885 et 1905, il expose au Salon des artistes français, dont il devient sociétaire, et au Salon d’Automne à Paris.

François Maury est un peintre méditerranéen très expressif. Dès son plus jeune âge, il combine avec brio une touche assez évasive et une palette colorée à vive. Ses compositions fleurtent parois avec l’orientalisme. La féminité, que ce soit sous la forme de Naïades, nymphes, portraits ou dscènes de vie restent son sujet de prédilection, malgré de nombreuses compositions de paysages provençaux.

Son œuvre, définitivement ancrée dans la fin du 19e siècle, est influencée par Diaz et surtout Monticelli qu’il vénère

Spécialisé dans les paysages et les portraits, il utilise une palette chaude et chatoyante. Paysages Parisiens, Savoyards Barbizoniens ou provencaux. Portraits féminins parfois potelés, souvent lascifs, ou portraits d’influence orientale, baccantes, naïades et odalisques sont ses sujets de prédilection mais il reprend aussi à son compte les fêtes forestières de Watteau. Il fut un artiste très prolifique.